SpaceX Raptorエンジン!いま注目のフルフローサイクルのメリットとは!?

今回はSpaceX社が開発するスターシップ搭載のエンジンRaptor(ラプター)について解説します。

火星を目指す超大型ロケット「Starship」

Starshipは月や火星への輸送を目的とした超大型ロケットです。第一段のSuper heavyは、Raptorエンジンが33基クラスター化されており、推力は7000tonを超えます。

アップデートを重ねるRaptorエンジン

Raptorはいくつかのバージョンがあります。現時点ではRaptor2が使用されており、推力は230tonであると公表されています。Raptor2はRaptor1と比べて艤装が簡素化され、推力も大きくアップしています。そして、将来的にはRaptor3へ移行すると考えられます。

まずはエンジンサイクルをご紹介!

Raptorについて興味深い点は、フルフローサイクルを採用していることです。ロケットエンジンには、いくつかのエンジンサイクルがあります。

このうち、二段燃焼サイクルは燃焼室圧力を高めることができ、性能の良いエンジンサイクルであることが知られています。二段燃焼サイクルは、米国のSSMEや日本のLE-7,旧ソ連のRD-180など、多くの開発例があります。 そして、この二段燃焼サイクルもさらに細分化でき、「燃料リッチ二段燃焼」「酸化剤リッチ二段燃焼」「フルフロー二段燃焼」に分かれます。

これらはプリバーナの形態で分類されています。一般に、プリバーナの燃焼温度は1000K以下とされています。これは金属材料であるタービンの焼損を防ぐためです。 燃焼ガス温度を下げるには、燃料と酸化剤を化学量論比ではなく、燃料過多、もしくは酸化剤過多にする必要があります。これが燃料リッチ二段燃焼と酸化剤リッチ二段燃焼の違いです。

従来の二段燃焼サイクル

燃料リッチ二段燃焼サイクルのフローダイアグラムを以下に示します。全ての燃料と一部の酸化剤をプリバーナで燃焼させ、その燃焼ガスでタービンを駆動します。タービン駆動後のガスは主燃焼室に噴射されます。

液体水素を燃料とする場合、燃料リッチ二段燃焼サイクルが有利になります。これは、水素の比熱が非常に大きく、タービン駆動の点で有利だからです。

同様に、酸化剤リッチ二段燃焼は、全ての酸化剤と一部の燃料がプリバーナに供給され、タービンを駆動します。そして、タービン駆動後の酸化剤リッチガスと残りの燃料が主燃焼室へ導かれます。

ケロシンを燃料とする場合は、酸化剤リッチ二段燃焼サイクルが有利となります。これは、ケロシンの比熱は水素ほど大きくなく、タービン駆動ガス流量が大きくなる酸素リッチ燃焼の方が、タービン駆動力を確保できるためです。ただし、耐酸素性材料の開発が困難であるというデメリットもあります。SpaceXはSX500という超合金を開発し、酸素リッチ燃焼を克服しています。

これがフルフローサイクルだ!

フルフローサイクルとは、燃料リッチプリバーナと酸化剤リッチプリバーナの両方を持つ二段燃焼サイクルです。燃料リッチガスで燃料側のタービンを駆動し、酸化剤リッチガスで酸化剤側のタービンを駆動します。そして、タービン駆動後のガスは主燃焼室へ導かれます。

では、フルフローサイクルはどのような特徴があるのでしょうか?

特徴① 燃焼室圧力を高くできる

フルフローサイクルでは、従来の二段燃焼サイクル(燃料リッチ/酸化剤リッチ)と比べてタービン駆動ガス流量$${\dot{m}}$$が増加します。タービン軸動力$${W}$$は次の式で表されます。

タービン駆動ガス流量$${\dot{m}}$$が増加すると、タービン出口圧力$${P_2}$$を大きくすることができ、主燃焼室圧力$${P_c}$$の向上に繋がります。$${P_c}$$が大きいとノズル膨張比を大きくでき、比推力が高い高性能なエンジンとなります。また、スロットリング作動時でも超臨界状態を維持することで、燃焼振動を抑制することができます。

注意点として、フルフローサイクルは全ての推進薬をプリバーナの圧力レベルに昇圧する必要があり、必要なポンプ動力は増加します。しかし、それ以上にタービン駆動力が大きく取れるため、結果として有利なわけです。

特徴② エンジンの長寿命化

前述のタービン軸動力の式から、タービン駆動ガス流量$${\dot{m}}$$が増加すると、タービン入口温度$${T_1}$$を低減できることがわかります。これは、タービンの長寿命化に繋がります。日本のLE-7エンジンの開発時にも、タービンの静翼が溶損し、タービン効率が低下するというトラブルがありました。

「LE-7用液水ターボポンプタービンの疲労と対策」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tsj1973/26/6/26_6_347/_pdf

特徴③ シールが比較的容易

従来の燃料リッチ二段燃焼サイクルでは、燃料リッチの高温ガスで極低温の液体酸素ポンプを駆動します。燃料リッチガスと液体酸素と接触すれば、爆発燃焼のリスクがあります。LE-7エンジンLOXターボポンプは、Heガスでパージを行うセグメントシールやフローティングリングシールが組み合わさった非常に複雑なシール機構となっています。

「ロケット用ターボポンプの極低温とライボロジーの研究開発」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kjsass/58/681/58_303/_pdf/-char/ja

一方、フルフローサイクルは、燃料リッチガスで燃料側のターボポンプを駆動し、酸化剤リッチガスで酸化剤側のターボポンプを駆動します。高圧部から低圧部への漏れを防ぐ必要はありますが、爆発燃焼のリスクは少なく、故障モードが低減します。

特徴④ タンク加圧系統の簡素化

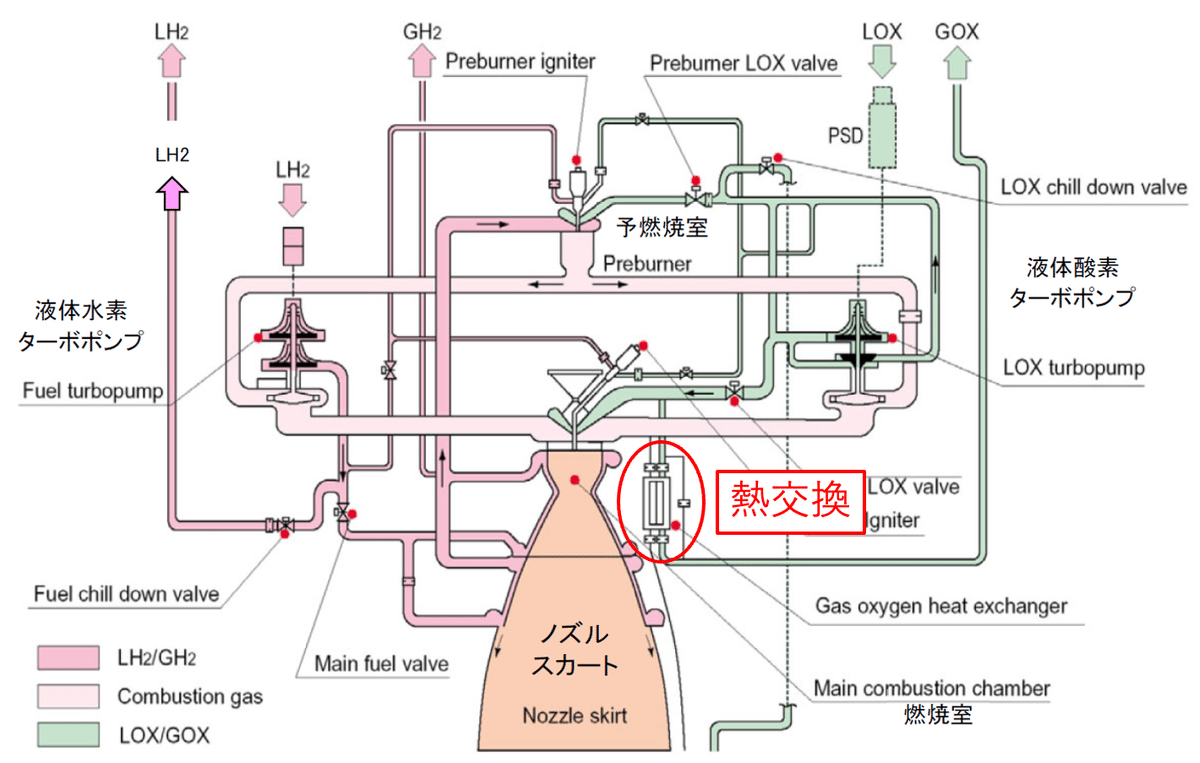

飛行中は推進薬タンクを加圧する必要があります。日本のLE-7はLOXタンクの加圧ガスにヘリウムが使用されていました。しかし、LE-7Aでは低コスト化の要求から酸素ガスによる加圧に変更されました。

ロケットエンジン内部から酸素ガスを取り出すため、水素ホットガスと液体酸素との熱交換がおこなわれています。この熱交換部分も、爆発燃焼のリスクがあります。

引用:新川電気株式会社, ターボポンプはどのように開発されるのでしょう ?(一部追記)

https://www.shinkawa.co.jp/times/2021_05column_rocket-engine

フルフローサイクルは、水素リッチガスと酸素リッチガスの両方が存在するため、このような熱交換が不要となる可能性があり、信頼性向上につながります。

今後の開発に期待!

いかがでしたでしょうか?

フルフローサイクルは、高性能・長寿命といった宇宙輸送において優れた特徴を持っており、米国のみならず欧州や中国でも注目されています.

質問や感想,補足情報があれば,ぜひコメント等お願いします!

問合せ先

Mail:paka_youtube@yahoo.co.jp

X:https://x.com/paka_youtube

追記:「Stoke Space」がフルフローサイクルを開発!?

米国のベンチャー企業Stoke Spaceがフルフローサイクルエンジンの50%推力燃焼試験に成功したというニュースがありました。https://www.stokespace.com/stoke-space-completes-first-successful-hotfire-test-of-full-flow-staged-combustion-engine/

NOVAという完全再使用型ロケットの1段目エンジンとして開発しており、エンジン1基あたりの目標推力は45tonです。公式HPを見ると、推進薬はLNG/LOXであると推察されます。

https://www.stokespace.com/rocket/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?