【読書からの贈り物】「東大読書」を読んで、本のジャンル分けについて調べてみた!~特に日本十進分類法(NDC)のこと

おはようございます。金木犀川かおりです。

今回は、本のジャンル分けについて、調べてみました。

そもそも、本にジャンルがあるというのは、何となく分かると思います。

とはいえ、どの大きさで分けていくのか、考えていくとだんだん混乱しませんか。

例えば食事で考えても、

「主食」「副菜」「汁物」みたいな分け方もあれば、

「ご飯」「パン」「肉」「野菜」「果物」みたいな分け方もありますし、

「炭水化物」「動物性タンパク質」「緑黄色野菜」みたいな分け方もありますよね。

要は、分け方や、分けることで示したい内容によって、いろんなジャンルに分かれるんですね。

本も似ている気がします。

以前、自分が読んでいる本のジャンルを分けて、何となく分布を知りたいなと思ったんです。

ところが、考えていくと、ちょっと混乱してしまいました。

そんなことをしてみようと思ったのは、『東大読書』本がきっかけでした。

この本の中で、こんなことが勧められています。

「読まず嫌いチェック表」は、3ステップで誰でも簡単に作ることができます。

1、(略)縦と横でクロスさせた軸を書く

2、縦軸・横軸に「対立する本のテーマ」を書く

3、その軸を参考にしながら、最近読んだ本がどこに入るのかを考え、書き加えていく

軸の例はこんな感じです。

・過去↔未来

・文系的↔理系的

・フィクション↔ノンフィクション

・日本的↔世界的

(以下略)

私は今、この本の提案を参考に、

・文系的↔理系的

・フィクション↔ノンフィクション

この2軸をつくり、自分の読書のジャンルを整理し、読書の偏りを減らしていきたいなと思っています。

ただこの本は、ノンフィクションとフィクション、どっちだろう・・・と、最初は悩み、単純に「フィクション」と「ノンフィクション」とは分けられないのを知りました。

それで私の場合は便宜上、フィクションは物語、小説的なもの、ノンフィクションはそれ以外のもの、と自分で定義することにしました。

ただ、せっかくなので、正式な本のジャンル分けについて知りたいなと思ったので、調べてみることにしました。

私は図書館司書でも出版社業界の仕事にも就いていません。

あくまで自分が読む本が、どんなジャンルの本として出版されたり、陳列されたりしているのか、それが知りたいというのが目的です。

1、本のジャンルを表す方法って?

答え:本屋、図書館、出版社などによっていろいろある。

日本十進分類法、Cコードなど・・・。

簡単なジャンル分けを知るには、このサイトがお薦め。

このブクログのサイトでは、

本によっては明確にジャンル分けできないものもありますが、「雑誌」「コミック」「文庫」「新書」「単行本」というジャンルを憶えておけば、探す時間は短縮できることでしょう。

(中略)

単行本は、単独で刊行された本すべてを指しています。なので、ほとんどの単行本は更に細かいジャンル分けがなされています。ただし書店と図書館では、ジャンルの分け方がかなり異なるので、注意が必要です。 書店において、単行本は「文芸書」「実用書」「専門書」「児童書・学習参考書」とおおまかに分類されています。

こんなふうに説明してくれています。

まずはこんなふうにジャンル分けできるということです。

次に、もう少し分類法について見ていきます。

2、日本十進分類法(NDC)って何?

答え:図書館で採用されるジャンル分けの方法。

本の内容ごとにまず10種類のテーマに分け、そこからさらに細かく分けていく。

最初の10種類の分け方は、「総記」「哲学・宗教」「歴史・地理」「社会科学」「自然科学」「技術・工学」「産業」「芸術」「言語」「文学」

日本十進分類法の分類表については、いろんなサイトで紹介されていますが、日本十進分類法そのものがどういうものか、という内容で分かりやすいサイトは、こんなものがありました。

藤沢市図書館では、こんなふうに説明されています。

NDCの分類法は、まずあらゆるテーマを大きく1~9に分け、そのどれにもあてはまらないものや全分野を扱うものに0を割り当て、合計10種類に分けます。そして分けたものを、さらに内容によって0~9に分け、それをまた10種類に分けて細かくしていきます。

京都府立図書館のページでは、こんな説明がありました。

分類を決めるにはその本に何が書かれているのか把握する必要があります。書名や目次、解説、あるいはページをめくって目につくキーワードなどを手がかりに、適切なテーマを探り当てていきます。

このように、日本十進分類法(NDC)は、本の内容によってジャンル分けをしているものです。

図書館では、背表紙にこのNDCの数字をラベルで貼って、管理しているようです。

3、ラベルが見られなくても、日本十進分類法(NDC)が分かる方法ってある?

答え:いろんな方法があると思いますが、私はこんな方法で調べました。

①国立国会図書館サーチに本のタイトルを入れる

②検索結果からNDCの数字を知る

③NDC Naviに数字を入れる

④日本十進分類法(NDC)の数字の意味が出てくる

実際にやってみました。

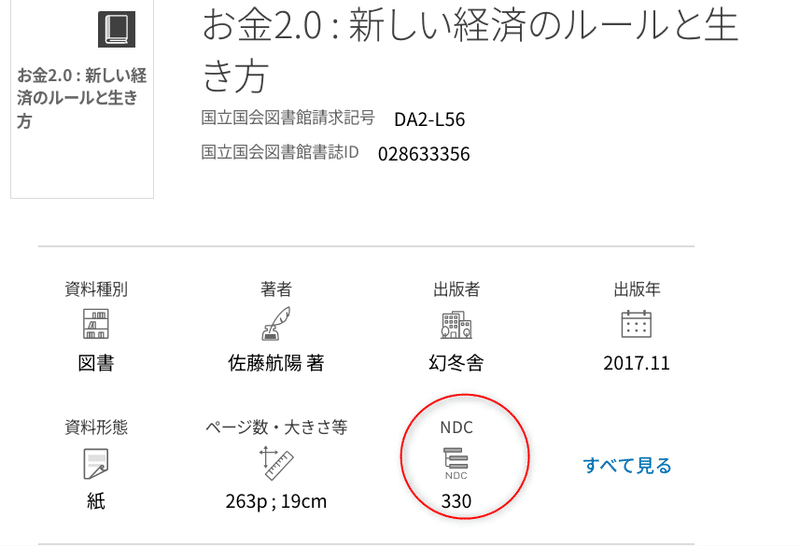

例えば、今私が読んでいる佐藤航陽さんの「お金2.0 新しい経済のルールと生き方」の場合・・・

①国立国会図書館サーチにタイトルを入れる

②結果から、NDCの数字が出てきました。(「すべて見る」の左側)

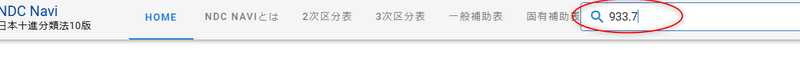

③NDC Naviの検索ボックスに「330」を入力

④330の説明が出てきました!

せっかくなので、今読んでいるもう一冊、「アンの幸福」も調べてみました。

①国立国会図書館サーチで、まずは作品名を入れる。(赤毛のアン作品は、いろんな出版社から出ているので、出版社名も入れてみました)

②結果から、NDCの番号を知る

③NDC Naviに数字を入れて・・・

④説明を見ると・・・

これだと「20世紀-」となり、「???」ですよね。

それで、今度はNDC Naviのホームから、数字を順番に追ってみました。

「933.7」の場合、まず最初の数字が9なので、まず「文学」と分かる。

9をクリックして、次は「933.7」の「93」をたどると・・・

「英米文学」だと分かり、そこをクリック。

するとさらに次のジャンルが出てきて、「933.7」の「933」を探す。

「小説」というジャンルだと分かりました。

そして、さらに「933.7」を探すと・・・

ということで、「アンの幸福」は、今のたどった結果をまとめると、

「9、文学」

「93、英米文学」

「933、小説、物語」

「933.7 20世紀-」

という結果になっているのが分かりました。

こんなふうにジャンル分けされているんですね。

1冊の本が、こうやって細かくジャンル分けされていると分かり、勉強になりました。

これと全く違った分け方として、「Cコード」というものもあるそうです。

これもぜひ調べて、また次回書きたいと思います。

この記事をプレゼントしてくれた本はこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?