縦の音、横の音

和音編第2回は、ボイシングのお話です。

ボイシングとはそれぞれの音をどのように配置するのか、ということ。

例えばCというコードでも、ドミソをどの順でどの高さに配置するかはアレンジャーの裁量次第で、それによりアレンジは大きく変わってきます。では何に気を付けて音を配置していくのか?というのが今回のお話。

個人的にアカペラという形態はボイシングに大きな特徴があると考えているので、気合い入れて説明していきたいと思います。

オープンとクローズド

まずは基本から。

名前の響きからも感じ取れるように、オープンボイシングは音と音の間が広く、クローズドボイシングは狭い配置になります。

例を出しましょう。

左がクローズドボイシング、右がオープンボイシングですね。

一般に、コーラス部の最高音と最低音の差がオクターブ以上のものをオープンと呼んでいます。

それぞれの特徴ですが、クローズドは和音の厚みが強い反面、濁って聞こえる場合もあります。

オープンは開放感、あるいは荘厳な感じ(Rajatonのような)を演出できる一方、複雑なハーモニーには向いていません。

余談ですが、周波数の関係上音が低いほどオープン、高いほどクローズドにするといいらしい。

だからベースと4thはあまり近づけちゃいけないんですね。

並進行、反進行、斜進行

もう少し基本事項が続きます。

今度はそれぞれの声部(パート)の横の動きの関係。

言葉よりも見た方がわかりやすいので例を先にみせましょう。

並進行は同じ方向、反進行は反対、斜進行は少し分かりにくいですが保留と上昇(下降)の関係ですね。かんたんかんたん。

ここで少しだけ和声学の禁則に触れておきます。

和声学はかなり古い学問なので現代音楽に即さない部分もかなりあるんですが、これだけは気をつけた方がいい(かつ僕もよくミスる)と思うのが、連続8度の禁止です。

これは、オクターブ同士(8度)の音を並進行させてはならない、というものなのですが、やっちゃいがちなのがベースと男声。

歌っているとそのパートが没個性化してしまうので避けた方がいいと思います。自分のアレンジを見直してみてください。

和音に波を

さあここからはアカペラアレンジのお話。

端的に言うと、世の中のアレンジはクローズドで並進行が多用されたものが多いように思います。心当たりありませんか?

J-popがカノン進行ばかりというのも一つの原因なのかもしれませんが、次の和音に行く時もすぐ近くの音に動き、結果として全体に変化の少ない、ベターっとした和音進行になっているのをよく見かけます。

しかし、音楽は緊張と解放の連続で進んでいくもの。

メロからサビで解放、もそうですが、細かいフレーズ単位でもきゅっとこわばるところとぱっと開くところが交互に現れ、拍動のように曲を進めていきます。(詳しい人ならドミナントモーションも同じ原理であることを知っているかも)

そこでアレンジャーは原曲のそれを読み取り、オープンとクローズドの連続として拍動を表現する必要があります。そしてそれはすなわち、両者の切り替わり部分に反進行や斜進行を作ることと同意義になります。

一つアレンジ例を出しましょう。曲はGREENでキセキ。

3小節目頭の「わ」の音が一番オープンになるように、そこに向けて反進行と斜進行を作っています。

そして次小節の「に」に向けて閉じるように反進行にしました。

「に」でリードが上がるにつれオープンにしてもよかったのですが、この歌の主人公にはまだ先の話でしょうし「そうなればいいね~」くらいの感じで4小節目は少し優しく落ち着くような音に。

ちなみにそのあとTopとLeadが2人字ハモをすることを見据えて2nd 3rdとTopを分離しています。

前半は「寄り添って歩」くようにリードラインと全く同じ並進行にしてみました。こうやってちょくちょく歌詞の言葉を入れ込んでいくの、ほとんど自己満だけど楽しい。

このように、和音の疎密を変化させることで情緒的な進行を作ることができます。

オープンボイシングは歌うのも少し難しいですが、聞いた人に強い印象を与えることができるので、単調になってしまったなぁと感じたらぜひ使ってみてください。

もちろん、それを逆手にとってずっとクローズドで緊張感を持続させたり、イントロはオープンの連続にしてバシバシにハモらせていく、なんてのもいいですね。使い方次第でいかようにも印象を変えることができます。

アカペラならではの和音

さてと、ここまでの話とは少し見方が変わり、今度は縦の和音の積み方についてです。

冒頭でも述べましたが、僕はこの和音の積み方にこそアカペラの特徴があると思っています。

それは、アカペラではそれぞれの和音を構成する音がよく耳に届くから。

もちろんミキシングもあるとは思いますが、楽器が和音を弾き歌っている曲とアカペラ曲だと、後者の方がそれぞれの音が強く耳に残るように思います。

やはり人間の耳は声の周波数帯をよく認識するようにできているのですかね。

そのため、(コード理論では語られないような)音の配置の細かい差異も聞こえに大きく影響すると考えています。

それともう一つは平均律ではないハーモニーを作れることでしょう。この辺の話はみんな大好き笑。

一応説明しておくと、ピアノの音階(平均律)上でドミソは正確にはハモっておらず、ピッチを微調整することで完璧にハモった和音を作ることができるというものです。

最近知ったのは、ブルーノートの7thや♯9thは平均律では表現出来ず、ブルースギターではこれらの音を少し高めに演奏するらしいですね。

とまあ、アカペラのハーモニーはピアノのそれよりも精度を高めることができ、さらに言うと本来濁ってしまう音でも調整次第でハーモニーを作ることができるのもアカペラの特徴だと思います。

以上2つの例は、アカペラで和音を考える際は他の演奏形態のためのコード理論を少し拡張させて新たな視座を取り入れる必要があることを導き出します。

Jacob Collierに世界が沸いたのは、彼が声を使って新たなハーモニーを作り上げたことに対する賞賛のためでしょう。

(ちなみに僕はJacobくんが語る内容を1mmも理解できないので、彼がどういう感覚であんなハーモニーを作り出しているかさっぱりわかりません。天才とは彼のことやでホンマ…。)

いくつかの観点

長々と説明してきましたが、要するにアカペラの和音には既存の理論以上に考察すべきことが多く眠っているということです。

しかし、そうは言っても道筋がなければ途方に暮れてしまいます。

そこで、僕自身はこんな点に気をつけて和音を積んでいたよという経験則をなるべく具体的に示してみます。

あくまで個人の体験談ですのであまり鵜呑みにせず。みなさんの中に他のルールがあればそれに越したことはないです。

1. Topの音

基本的に最高音は1番目立ちます。

そのせいでときにTopがLeadを食ってしまったりするわけですが。

では、その目立つ音で何を表現すべきかと言うと、その和音のカラー(雰囲気)だと思っています。

同じコードでも使われる箇所によってその雰囲気は微妙に違います。例えばメロ始まりの静かに立ち上がるようなⅠと、曲の最後の安定しきったⅠというように。

その差は他にどの音を加えるかでも表現できますが、前者なら3度、後者なら1度をTopに配置して疎密を調整するだけでもだいぶ違った雰囲気を作れます。(135の中では3度が一番不安定な音なので。)

また、コード理論の原則にテンションノートは高音部に配置するというものがあります。

これも、アクセントとしてのテンションを目立つようにすべきということなのでしょう。

すべてのテンションを和音の上に乗せるわけではないですが、カラーとなるものはTopに置くべきだと思います。(ボサノヴァアレンジでの9thや13thなど)

まあテンションについては改めて書く予定なのでそちらも見てみてください。

なんにせよTopは目立つので1番聞かせたい音を置く、これが基本です。

2. ぶつけ方

綺麗な和音を作るとき、半音や全音の関係(いわゆるぶつかる音)は基本NGです。

しかしまあプロアカペラにはぶつかる音が多いこと多いこと。

それだけ声で音をぶつける魅力に取り憑かれた人が多いのでしょう。

ここにもコード理論との違いが顔を出しています。

さて、例に漏れず僕もぶつけるの大好きなのですが、その際気にしているのはどの音帯を濁らせるかということです。

よくあるのは4thと3rdなど内声がぶつかるパターン。ここにテンションを入れると全体にクローズド気味になることもあって密度の高い複雑な響きになる一方、歌う難易度は高くなります。

僕が割と好きなのは女声2声を上の方でぶつける配置。すっきりとした緊張感のある響きになりますし、高音ほどクローズドの原理にも合っていてなかなか綺麗に聞こえます。バラードのメロなんかにおすすめ。

補足ですが、僕の場合リードとの半音はよっぽどのことがない限り使いません。音楽的にはそれも許容されうるのですが、リードはピッチ以外にも気にすることがたくさんあるので心的苦労をなるべく減らしたいなという考えからです。

高度な音楽がしたいグループならそのヒヤヒヤ感もありですけどね。

3. 密度の偏り

前半でも述べたように、オープンボイシングを積極的に取り入れたいところ。そのとき音の幅をだいたい同じにするか、偏りをつけるかの選択肢があります。

前者はオープンボイシングならではの良さを最大限出すことができます。Rajatonのドビンの最後の音やVox Oneがよくやる4度堆積のように、荘厳さや浮遊感が全面に伝わります。

ちなみにさっきのキセキのアレンジ、「わ」の音はリードも入れた下3音が4度堆積になっています。

3度の音(ラ)を抜くのはタブーと言われることも多いですが、ここでは敢えてコード感をなくして神秘的な響きを意図しているわけですね。

後者でよくあるのは、リードが3rdのときベースと4thを5度でハモらせ、女声を上空に配置するやり方。

5度の安定感と女声の怪しさがダークな洋楽なんかに合います。

あとはTopをうんと上に"飛ばす"こともありますね。

これは和音というより旋律の考え方のような気もしますが、一人浮いたTopが和音のカラーを最大限出したり、逆にアンバランスさで不安定感を演出したり、さまざまな表現に使うことができます。

いくつか例を出しましたが、疎は安定 密は緊張という原則を用いればまだまだ応用は考えられるでしょう。

4. リードとの関係

リードが盛り上がるときコーラスも盛り上がる。果たしてこれは常に正しいのでしょうか?

もちろんそういう場合もあるでしょうが、世のアーティストが作った曲にはメロディ コード 歌詞が反意的になっているものも少なくありません。

ゴスペラーズの名曲 新大阪は、「本当の恋というなら」でリードが大きく跳躍しているのに対しコーラスはほとんど変化がありません。

これにより、彼女が乗った電車が行ってしまって残された男が1人心の中を吐露している様子がありありと浮かんできませんか?

メロディと歌詞がどうみてもちぐはぐな自暴自棄のような失恋の歌もたくさんありますよね。

他にも例は枚挙に暇がありません。

このように、リードを1人聞かせるのか、リードの上がり方とは逆のメッセージなのか、リードもコーラスも負けじと声をあげ合うような曲なのかなどなど、解釈によってコーラスの高さやTopのラインが変わってきます。

各自の感性なので他の人と読み方が違っても良いのです。歌詞や曲の背景を読み込んで楽譜に反映してみましょう。

と、大まかにわけると大体このくらいのことを気にしながら積み方を考えています。

…というかアレンジに費やす時間の6, 7割は積み方のことを考えています。迷い込むとどれも駄目に聞こえてしまう。

挙げた例が少しでもとっかかりになれば幸いです。

まとめ

今回は音楽のことやアカペラの特徴にも踏み込んで、想定していたより分量がかさんでしまいました笑。

そろそろまとめに入ります。

前半は和音同士の横の関係、後半は積み方の縦の関係について、それぞれ述べてきました。

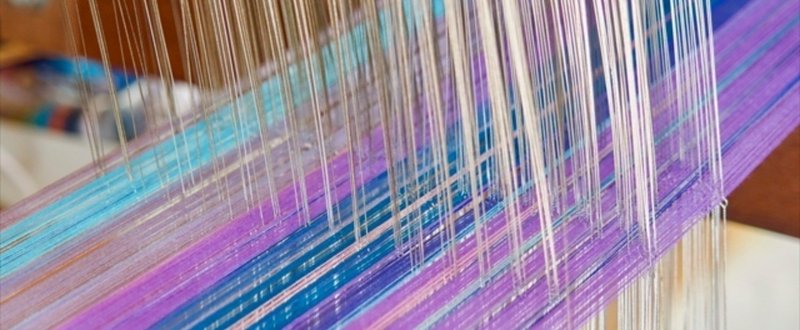

僕がアレンジをするときは縦をみて横をみてまた縦をみてと、織り物を織るように和音を配置しています。

そして、最後に1番大事なのが、全体像を見て一貫性が保てているか確認をすること。

急にテンションのないスカスカした和音が入っていないか?一番なのに全開で高低差をつけていないか?意図した聞かせどころが初めて聞いた人に伝わるか?などをマクロに見て、やっと和音が完成します。

今回挙げた考え方はほんの一例で、各人の感覚によってボイシングのプロセスは無限にあると思います。

みなさんがどうやって和音を決めているか、そんな話も聞いてみたい。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回はテンションノートのお話。

わかったようでわからないテンションをうまく解説できたらいいなと思っていますよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?