愛してやまない、生筋子

残暑は厳しくても、海や山ではもう秋の訪れが感じられます。

そう、実りの秋!

そして、食欲の秋!!

9月に入った瞬間から、もうそわそわしてしまいます。

大好きな大好きな生筋子が店頭に並び始めるからです。

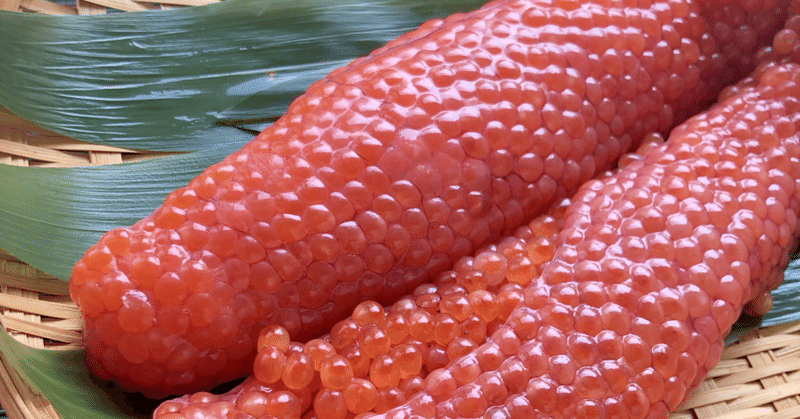

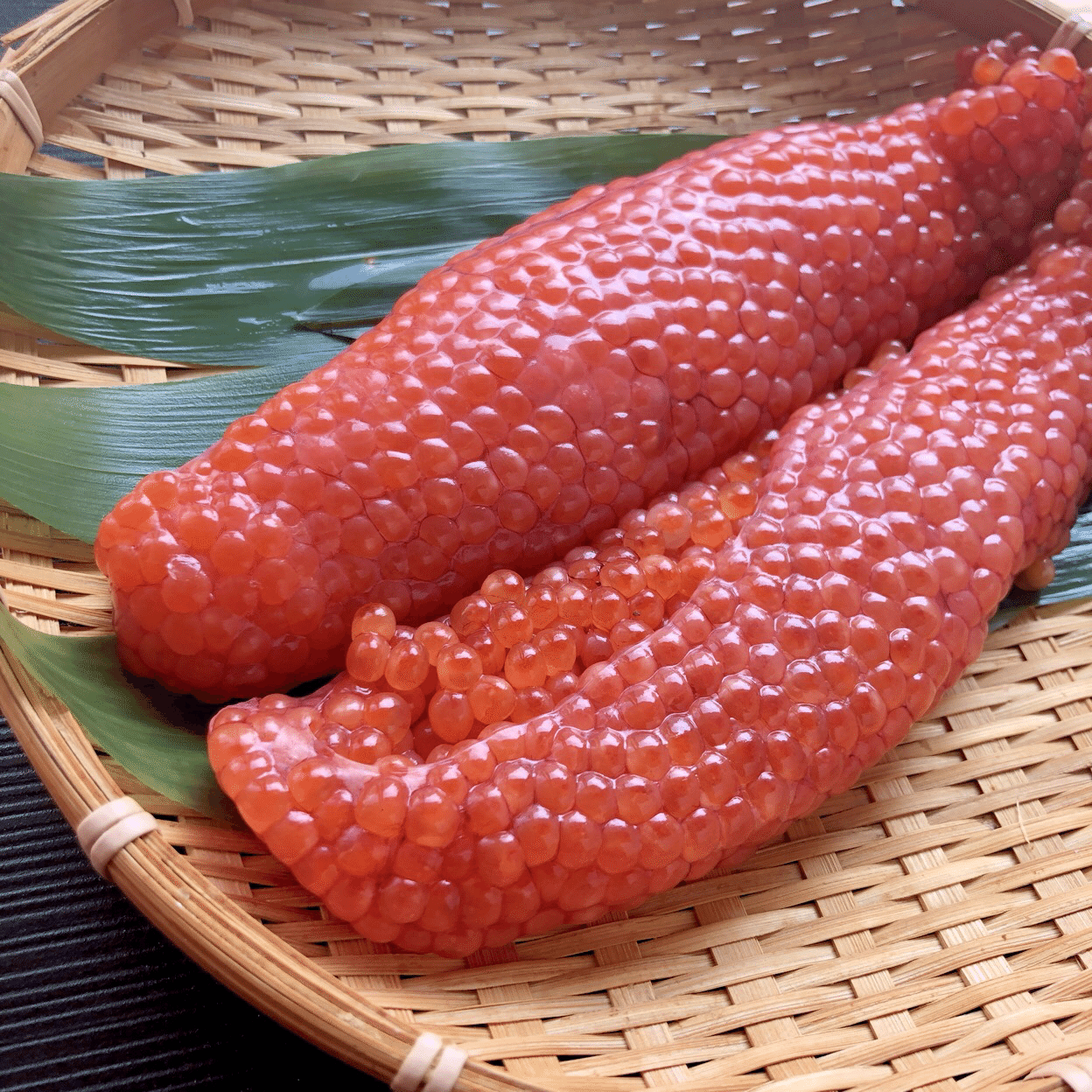

ぷりっぷりのつやっつや!!!

あぁ、いくらの海に飛び込みたい!

とは言え、まだ走り(旬の出始め)なのでお値段もそれなりにお高いので、少し様子を見つつお値引きされたタイミングを狙いつつ、例年3〜4回は買っていくら醤油漬けを作っています。

鮭のお腹から取り出した↑の写真の状態を「筋子」、卵巣膜を取り除いて卵子一つ一つバラバラにしたものが「いくら」です。

もう少し詳しく説明しますと…

鮭のお腹から取り出して何も加工していないものを「生筋子」、塩漬けしたものを「筋子」、紅鮭の筋子の塩漬けを「紅子(紅筋子)」と呼び分けているケースが多いでしょうか。

生筋子の卵巣膜を取り除いたものを「いくら」、醤油ベースのタレに漬けたものを「いくら醤油漬け」、塩漬けしたものを「いくらの塩漬け」、お寿司屋さんなど一般的には醤油や塩などのタレ漬けしたいくらを「いくら」として出していますね。

お正月やお祝いの席に欠かせないいくらですが、年末になってから買うとものすごく高いので(需要が急増し価格が暴騰するため)買わずに、旬の時期にある程度価格が落ち着いたタイミングでまとめて生筋子を買ってきて、いくら醤油漬けにして、お正月用に冷凍保存しておきます。

もちろん、ご飯のお供にも最高なので、お正月用を確保したら後は予算が許す限りいくら丼やはらこ飯にして楽しみます。

自家製すると、タレの味を好みに調節できる以上に、いくら特有のぷちぷち食感が市販品とは全然違って最高に美味しいんです。

筋子の処理については色々な方法があって、どの方法が1番良い、とはなかなか言い難いのですが、私がやっている方法を簡単にご紹介しますね。

1、塩湯に漬ける

55〜60℃のギリギリ手が入れられるかどうかのお湯に塩を溶かした塩湯に生筋子を浸けて、膜が縮んで来たら取り出します

2、いくらをほぐす

縮んだ膜をはがすようにしながら、いくらを1つずつ丁寧にほぐします

3、水洗い

汚れや残った膜を何度か水を替えながら丁寧に水洗いして、ザルにあげてしばらく水気を切ります

4、タレに漬ける

好みのタレに一昼夜漬けて味が馴染んだら出来上がりです。

(写真はレッスン時であまり漬け時間が取れなかったので色が鮮やかですが、一昼夜漬けると濃口醤油だとかなり黒っぽい色になります。色をきれいに仕上げたい場合は薄口醤油を使うか、醤油を減らして塩と濃いめの出汁で調整してみて下さい。)

タレのレシピも色々ありますが、醤油漬けの場合なら

醤油:酒:みりん=1:1:1

をベースにお味見してお好みで調整してから煮切って(沸騰させてアルコールを飛ばして)冷ましてから漬けて下さい。フリーザー用ジップ袋を使うと少ないタレでも漬けやすく、そのまま冷凍保存出来るのでオススメです。

甘めがお好みならみりんを増やし、酒を減らしてみて下さい。

このタレは本当にお好みで、醤油だけ、醤油と酒を同量、醤油とみりん同量、などかなり色々ありますので、お好みの配合は是非記録しておくことをおすすめいたします。

筋子の処理については本当に色々で、ほぐす前にお湯に浸けないレシピもありますし、ほぐす時は焼き網に押し付けたり、割り箸でぐるぐる混ぜたり、ホイッパーを使ったり、道具も様々です。産地の方は大量に処理するので手でやっていられないと言う事情もあるかと思います。

私はいくらが大好き過ぎるので、道具を使うよりは手で丁寧にほぐす方が、潰したりしなくて良いような気がしていますが、いくらは7層くらいの膜に包まれているらしく、そう簡単には潰れないから大丈夫!と言う方もいらっしゃいます。お好きな方法を選ばれれば良いと思います。

出来上がったいくら醤油漬けは、やはりまずはシンプルないくら丼で是非!

余裕があれば、こぼれいくら軍艦も是非!

(左:塩漬け、右:醤油漬け)

宮城名物、はらこ飯も是非!

旬の筋子といくら、是非楽しんで下さい!

「鮭を一尾、まるごと食べ尽くした話」はコチラから↓

教室で大人向けに「いくら作りの会」も開催しています。

ここでご紹介したよりももっと詳しく説明し、実際にほぐして漬けるところまで実習し、軍艦巻きとはらこ飯を召し上がって頂きます。

今年はリクエスト開催のみとなりますので、ご希望の方は

oyako.kitchen@gmail.com

までお申付け下さいませ。

試作のための食材費や、子供達が使いやすい調理器具の購入に使わせて頂きます!