魔法画家の鎮魂歌(レクイエム)第2話

ソレイユのアジトは、パリの地下に広がるカタコンブ(地下墓地)の中にある。

外の世界は吸血鬼に支配されている。このカタコンブは、いまだ奴らに見つかっていないから、安全圏である。テロリストと認定されている魔法画家達にとって、唯一残された安住の地なのだ。

エミールは、カタコンブの一番奥にある、大部屋へと入った。

ドアを開けると、円卓を囲んで、幹部達が座っている。

「やあ、エミール君。ご苦労だったね」

幹部の一人、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティが、にこやかに声をかけてきた。立派な口髭を蓄えた紳士。もともとイギリスで活動していた魔法画家だが、そこで築き上げた秘密結社が吸血鬼達によって壊滅させられたので、はるばるフランスまで渡ってきて、この秘密結社「ソレイユ」に合流したのである。

ダンテは、エミールのことを可愛がってくれている。エミールもまた、ダンテの朗らかな人柄に惹かれている。

だが、残念なことに、エミールの師匠は、ダンテではない。

「三分、遅い」

懐中時計の蓋をバチンッと荒々しく閉じて、師匠であるヴィンセント・ヴァン・ゴッホは、きついひと言をぶつけてきた。

「ご、ごめんなさい。ちょっと人に話しかけられて……」

「人? 吸血鬼じゃないのか?」

ギロリと、ヴィンセントは鋭い目で睨んできた。

そんな彼に対して、ダンテは「まあまあ」となだめてくる。

「まだ時間は昼だよ。吸血鬼はヨトゥン・イェーガーに乗り込んでいないと、活動できない。エミール君に話しかけたという人は、本当に人間なのだと思うよ」

「それなんですけど、実は、皆さんにお伝えしたいことがあります」

エミールは、パン籠を円卓の上に置くと、謎の女性エイダからもらった五枚のチケットを取り出した。

「なんだ、それは」

ヴィンセントに尋ねられたエミールは、厳しい師匠に対してドギマギしながら、チケットをもらった経緯について説明した。

「エイダ・ヴィルストラップ? 聞いたことがないな」

「ヴィンセント君、少しは絵画以外のことも勉強したまえ。デンマーク出身の女優で、吸血鬼の一人、運輸大臣のオットーをパトロンとしている。数少ない、人間で芸術活動を許されている女性だよ」

デンマーク、と聞いて、エミールは驚きの表情を浮かべた。自分の故郷だ。まさかエイダが同郷の人間だったとは。

そんなエミールのことはよそに、ヴィンセントはフン、と鼻を鳴らした。

「芸術活動? 吸血鬼に媚びたものを見せるだけの活動の、どこが芸術なんだ?」

「トゲがあるねえ」

ダンテは苦笑する。

「しかし、エミール君が手に入れた、そのチケットは、実に価値のあるものだ。なんと言っても、総統のノスフェラトゥが観劇に来るという話じゃないか。千載一遇のチャンスだね」

「チャンスなのか、あるいはトラップなのか」

それまで黙っていた、秘密結社ソレイユのリーダーが、口を開いた。穏やかな声音ながら、室内によく響き渡る。

クロード・モネ。まだ二十四歳の若さで、魔法画家達による秘密結社を作り上げた、カリスマ的存在にして、結社のリーダー。優しい風貌と喋り方で、周囲の人々に愛されているが、魔法画家としては比類なき力を誇っている。

「ここ数ヶ月、仲間達が次々と犠牲になっている。みんな、敵に攻め入るチャンスだと信じて任務に臨んだけれど、返り討ちに遭ってしまった。私の弟子マリーが囚われの身になったのも、同じような状況だった。奴らは罠を張っている」

「すると、クロード殿は、エイダの誘いに乗るのはやめたほうがいい、と考えているのかな」

「あえて危険に身を晒す必要もないからね」

クロードはそう言って、エミールに目を向けてきた。柔らかい眼差しであるが、有無を言わせぬ眼力がある。

「そのチケットのことは忘れなさい。今は耐えるべき時だ」

「耐える? いつまで耐えろと?」

意外にも、異を唱えたのは、ヴィンセントだった。

「世界全土を支配している吸血鬼を相手にするんだ、危険を恐れていては勝利は掴めない」

「すると、君は、エミール君が出会ったという、女優エイダのことを信じるのかな?」

「信じるとか、信じないとか、そういう問題ではない。ノスフェラトゥの喉元へと刃を突きつけられるチャンスが訪れたんだ。この機を逃したら、次またいつ、こんな好機が到来するかわからない」

「その結果、仲間を失うことになるかもしれない」

クロードはかぶりを振ると、パンッ、と手を叩いた。

「これ以上の議論は無用。エミール君、そのチケットは私が処分しておく。君は、自分の部屋に戻って、休憩したまえ」

「……はい」

せっかくのチケットを、クロードに渡してしまうことに抵抗を感じつつも、エミールは円卓の上に五枚全部置いて、回れ右をした。

* * *

自分の部屋に戻ると、ドアの前に、マリーが立っていた。

「あ、あの、この間はありがとうございました!」

何もかしこまる必要はないのに、マリーはあらたまってお礼を言ってくる。そんな彼女に、エミールはニコッと微笑みを向けた。

「仲間だもの、そりゃ助けるよ」

「だけど、エミールさんは、あれが初任務だったそうじゃないですか。それなのに、危険を冒して、私のことを助けてくれて……」

「ドキドキはしたけどね。師匠もいたから、安心して戦えたよ」

「私の師も、喜んでいました。エミールさんとヴィンセントさんのお陰だって」

「クロードさんが、そう言ってたの?」

思わずエミールは相好を崩した。

魔法画家達のカリスマ、クロード・モネ。その彼に喜んでもらえるというのは、この上なく名誉なことである。命懸けで頑張った甲斐があった、とエミールは嬉しくなった。

「ところで、エミールさんは、これから何をされるのですか?」

「もちろん絵を描くよ」

「私も、ご一緒していいですか?」

「うん! いいよ!」

魔法画家は、吸血鬼達と対決する戦士であるのと同時に、その名の通り画家でもある。そして、その魔力は、絵を描くことで蓄えることが出来る。名実ともに、画家としての活動が必要なのだ。

エミールとマリーは、カタコンブの中にある聖堂へと入った。

いまは、他に誰もいない。落ち着いて作業できる環境だ。

エミールは水彩画を、マリーは油絵を描く。

「エミールさんの絵、私、すごく好きです」

横から覗きこみながら、マリーは嬉しくなるひと言を送ってきた。

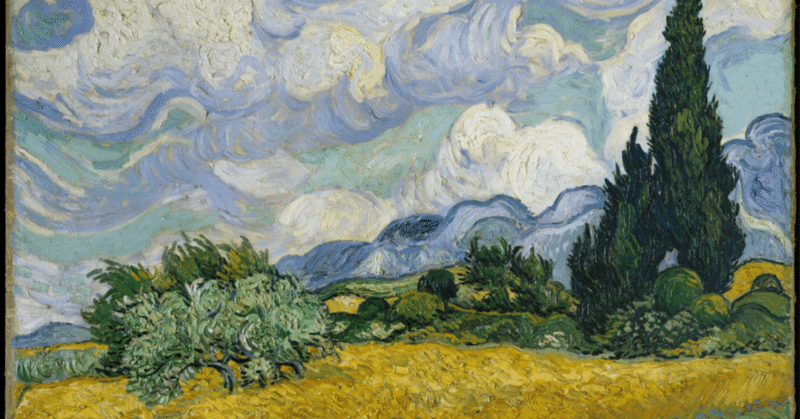

エミールは、ヴィンセントに絵のことも教わっていたので、最近はその影響が強く出ている。原色を多用した強烈な色彩が、見るものの意識をハッと覚醒させる。強烈な自己主張をする赤色、心にまで広がってくるような濃い青色、深みを感じさせる緑色。

「やあ、描いているね」

そこへ、幹部の一人、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティがやって来た。

エミール達の対面に座ると、それぞれの絵を覗きこみ、うんうんと楽しそうに頷く。

「二人とも、いい絵を描くね。どっちも、私とは違うスタイルだけど、内に秘められた想いがしっかりと出ていて、素晴らしい」

「ロセッティさんに、そこまで褒められると、照れてしまいます」

マリーは顔を赤くして、うつむいてしまう。

「実は、頼みがあって来た。魔力を溜めたら、すぐに任務についてくれないか」

「どういった任務でしょう?」

「このチケットに関わることだよ」

そう言って、ダンテはポケットから二枚のチケットを出し、エミールとマリーにそれぞれ渡した。

それは、エミールがエイダ・ヴィルストラップからもらった、今夜行われる演劇「ラグナロク」のチケットだ。

「え、これって、クロードさんがダメって言ったんじゃ」

「エミール。他の幹部達の手前、あの人もああ言うしかなかったんだよ」

「どういうことですか?」

「作戦が漏れている。気が付いていなかったか? ここ最近、任務が失敗することが多いのは、敵に情報が伝わっているからとしか考えられない」

「裏切り者が、僕らの中に……⁉」

「そこで、クロードは、極秘裏に任務を命じることを考えたんだ。情報を知っている人間が限定されていれば、万が一敵に知られても、誰が密告したのか推定しやすくなる」

「誰がこの任務に?」

「チケットは五枚。このチケットを手に入れたエミール君と、その師であるヴィンセント、そしてマリーを始めとする、クロードの弟子三人が、今回の任務に当たる」

「クロードさんの弟子っていうと、マリーさんと、それから……」

「ベルト・モリゾと、エヴァ・ゴンザレスの二人だよ。で、エミール君。この任務を引き受けてくれるかい?」

「もちろんです。こんな大事なことを任せてもらえて、光栄です」

「よかった。その言葉を待っていたよ」

ダンテは、エミールとマリー、それぞれにチケットを渡した。

その時、聖堂の中に一人の少年が入ってきた。前髪が異様に長く、目が隠れていて、表情が読み取りづらい。洒落たスーツに身を包んでいるが、全体的に猫背気味で、薄暗い空気感を醸し出している。

魔法画家の一人、エドヴァルド・ムンクだ。

「やあ、エドヴァルド君、君も絵を描きに来たのかい?」

ダンテに呼びかけられても、エドヴァルドは無視して、一番隅の席に座ると、横にカンバスを立てて、画材を机の上に広げ始めた。

彼は最近ソレイユに加入したばかりで、エミールより後輩になる。

「エドヴァルド、ロセッティさんに話しかけられたんだから、挨拶くらいして」

先輩として放っておけず、エミールはエドヴァルドに注意した。

前髪の奥から、暗くどんよりした目を向けて、エドヴァルドはしばらくまばたきしていたが、やがて小さな声でボソリと言った。

「……こんちは」

そのあまりにも無愛想な態度に、エミールとダンテは互いに目を合わせて、肩をすくめた。彼が礼儀を知るのは、もう少しばかり時間がかかりそうだった。

記事を読んでいただきありがとうございます!よければご支援よろしくお願いいたします。今、商業で活動できていないため、小説を書くための取材費、イラストレーターさんへの報酬等、資金が全然足りていない状況です。ちょっとでも結構です!ご支援いただけたら大変助かります!よろしくお願いします!