先生が先生になれない世の中で(7)教育委員会はどこを向いて仕事しているのか?

鈴木大裕(教育研究者・土佐町議会議員)

教育委員会はどこを向いて仕事しているのだろうか。そして、何のための教育委員会なのだろうか。

大阪市立木川南小学校の久保敬校長が、大阪市の松井市長に郵送した怒りの「提言書」を、SNSやニュース等で読んだ人は多いかと思う。

一言で表現するならば、それまでも市長が打ち出す教育方針に教育現場はさんざん振り回されており、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言下で松井市長が突如打ち出した学校対応では子どもの安全も学びも保障できない、子どもたちを一番近くで見ている現場に任せてほしいというものだった。

SNS上の爆発的な拡散によってこの提言書に対応せざるをえなくなった松井市長が記者会見で発した言葉に僕はあきれた。「ルールに従えないなら、組織を出るべき。」

いや、ルールに従わなかったのは、久保校長ではなく松井市長のほうだ。そもそも、感染症予防の対処を定める等の学校の管理権限は教育委員会にある(学校保健安全法20条)。自治体の首長にその権限はない。

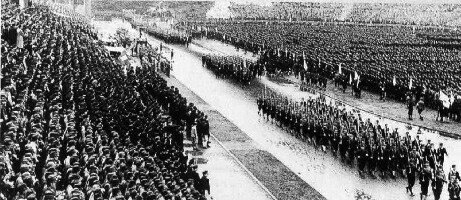

さらに、教育委員会制度は本来、教育が戦争に加担させられた反省に立ってつくられたもので、教育委員会は政治介入からの独立性を保障された合議制執行機関だ。それをすっ飛ばして市長が大阪市の学校対応を記者会見で突如発表したのは、明らかな法律違反だ。

実際に、松井市長が「小中学校は原則オンライン授業」と発表したのは4月19日。しかし、大阪市教育委員会の会議日程を見ればわかるように、4月に教育委員会は開催されていない。5月11日に開かれた教育委員会の議事録でようやく「新型コロナウイルス感染症予防に関する対応」という項目が登場するが、これは「議案」ではなく単なる「報告」だった。つまり、教育委員が地域の実情をふまえて議論を重ねたうえで合議に至ったものではなく、上から降りてきた決定事項が単に伝達されただけだ。

「ルールに従えないなら、組織を出るべき。」その言葉を松井市長にそっくりそのままお返ししたい。

提言書から3か月後の2021年8月20日、大阪市教育委員会は、久保校長に対して文書訓告を下した。

文書訓告とは、懲戒免職などの法律処分と違い、最も軽い処分の部類に入る。久保校長は法律を犯したわけでも方針に従わなかったわけでもなく、従いつつも現場を任された長としての意見を述べたにすぎない。だから、処分のしようのないものを、市長の怒りを鎮めるために、形式だけの処分をおこなったというのが教育委員会の本音だろう。

しかし、いくら軽い処分だとはいっても、法律を犯した者が放置され、それに対して「おかしい!」と声を上げた者が戒められる、そんな理不尽な世の中であってよいのか。

それに、本来なら独立しているはずの教育委員会が政治に忖度する権力構造はなんら変わらないわけで、問題の解決にもならない。教育委員会が守ってくれないなら、いったい誰が現場で働く教職員を、そして子どもたちを守ってくれるのだろうか?

訓告後、久保校長はこんなことを書いている。

私の長年の疑問は、なぜ、戦前・戦中の教師たちは、軍国教育を推進し、終戦と同時にそれまでの教科書に墨を塗り、民主主義を唱えることができたのかということでした。葛藤はなかったのか、苦しまなかったのかということです。それに明確に答えてくれる手記のようなものを見たことがありません。自分なら、クラスの子どもたちに「立派に死んで来い」と言うだろうか。教師なら絶対そんな気持ちになるはずがないと思っていました。私がその当時の教員だったら、どんなことがあっても抵抗するはずだと思ったのです。今、日本では武器をもって戦うような戦争はありません。ですから、私は、平和な民主的教育をしていると思っていましたが、自分があり得ないと思っていた当時の教員と同じ過ちを犯しているのではないかと思うようになりました。グローバル化が進む今、10年先が予測できない過酷な状況が待っています。今ある仕事の多くは人工知能にとってかわられると言われています。そんな戦場のような社会に「さあ、勝ち抜いてこい!」と送り出している私は、「立派に死んで来い」と教え子を戦場に送り出した戦前・戦中の教師と変わらないではないかと。

これは、僕が「新自由主義時代の『富国強兵』教育」(『「自由」の危機――息苦しさの正体』集英社)で書いたことと似ている。時代は変われど、国家権力と教育現場の関係、そして教育に求められる「富国強兵」の使命はなんら変わっていない。

「教え子を再び戦場に送るな!」を合言葉に描かれた戦後民主教育の理想は、いまだその実現を見ることなくいつしか形骸化されてきたのだ。

一つ言えること、それは、政治介入を許す教育委員会には、現場の教職員はもちろん、子どもたちをも守ることはできないということだ。しかし、権力に従うことだけが求められる今日の教育委員会にも、疑問を抱きつづけている人はきっといる。

だからその人に声を届けるのだ。

あなたは間違ってない。

法律も、私たちも、あなたの味方だ。

鈴木大裕(すずき・だいゆう)教育研究者/町会議員として、高知県土佐町で教育を通した町おこしに取り組んでいる。16歳で米国に留学。修士号取得後に帰国、公立中で6年半教える。後にフルブライト奨学生としてニューヨークの大学院博士課程へ。著書に『崩壊するアメリカの公教育――日本への警告』(岩波書店)。Twitter:@daiyusuzuki

*この記事は、月刊『クレスコ』2021年10月号からの転載記事です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?