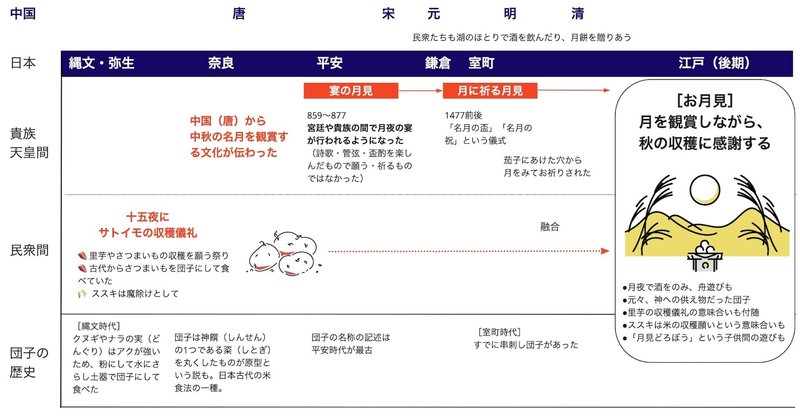

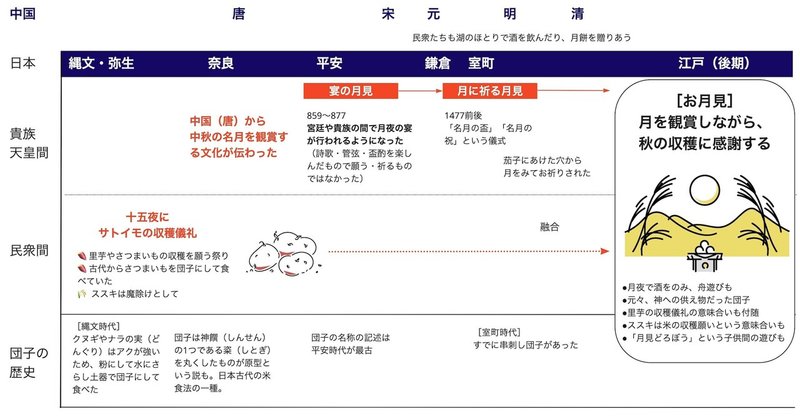

お月見の年表と、なぜ月餅は日本で定着しなかったのか

月見団子とススキを飾り、満月を楽しむ、といった伝統的なお月見は江戸後期に形成されました。ではどのような変遷をへて、このような行事に進化していったのかを、現状わかる範囲でまとめてみました。

また、追究していくと見えてくる問い「中国や台湾、ベトナムの中秋節では欠かせない月餅が、なぜ日本で定着しなかったのか」という点も、あくまで現状の整理ではありますがまとめてみました。

参考にした書籍はこちら。『たべもの史話』(著:鈴木晋一氏/小学館ライブラリー) この書籍を参考に整理してみました。

お月見の年表

『たべもの史話』(著:鈴木晋一氏)を参考にし、団子の歴史も併記した年表がこちら。和楽web編集長からもありましたが、お月見は中国からやってきたもの。では中国から来た文化がどのように日本で進化し定着していたのかを追っていきます。

各時代の背景は、鈴木氏の書籍の一部を引用してご説明します。

平安時代のお月見

日本では9世紀後半の貞観年間(859〜877)ごろから宮廷や貴族のあいだで月見の宴が行われるようになった。

延喜9年(909年)8月15日夜に宇田法皇が享子院の離宮に文人を集め、寛治8年(1094年)8月15日に白河上皇が多くの殿上人を鳥羽殿に召されたときの御遊などは後世に語られた催しだった。

(省略)

こうした名月の宴は詩歌・管弦と盃酌、つまり酒盛りで月明かりの夜を楽しんだもので、月を祭り、願ごとをしたような形跡はなく、またその風雅な遊宴は貴族だけのもので、庶民とは全く無縁のようだったようである(P132)

室町時代のお月見

平安時代以後の月見もそういった内容だったが、むしろ遊宴としてはしだいに簡素になっていたようで、室町前期の「看聞日記」を見ると、十五夜・十三夜には歌を詠み、連歌や和漢聯句をしたことは書いてあっても、酒宴については全くといっていいほど記載されていないのである。また供え物をする様子も見ることができない。

当日の中国(宋・明)

宋代以後の中国のお月見はというと、大きな変化が見られる。

8月15日になると、町の人々が酒を携えて湖のほとりなどに行き、徹酔酒を飲み、放歌乱舞したというのは宋代の遊宴の延長とも言えるが、それ以外にこの日、民間では月餅を贈りあったことが田汝成の『熙朝楽事』という本に書かれている。

日本で言えば室町後期のことになるが月餅を贈り合うというのは、それが月への供え物であったことをうかわがせる。そして清末の『燕京歳時記』には、月餅を供えて月を祭ったことがはっきりと書かれている

室町時代以降のお月見

『熙朝楽事』が書かれたのに相前後して『御湯殿上日記』には天皇に近侍していた女官たちの職掌記録ともいうべきもので、文明9年(1477)からのものが伝存されているが、その文明9年から毎年十五夜と十三夜には「名月の盃」「名月の祝」と呼ぶ祝儀が行われていることがわかった。

御陽成天皇の時代になると様子が変わってくる。即位後二度目の十五夜であった天正16年(1588年)8月15日の記事に (略)

御盃果てて、御盤の茄子、萩の御箸に穴をあけて、清涼殿階の間に御座し(敷)かれて月拝ませらるる。

(略)

どういういわれがあってこういう奇妙な祈り方をしたものかと思うが、江戸後期には民間でも一部にはこういったものが行われていた。

サトイモの収穫儀礼という背景

お月見が「芋名月」と呼ばれサトイモやさつまいもが食べられていたのは、上記で述べた月を愛でる貴族間の月見からは別で整理することが良さそうで、舞台は古代まで遡ります。

古代人は月の満ち欠けに死と再生・復活を見たと思われる。それは死とともに不死の観念を生み、月が地上の生命を生み育て、豊かな稔りをもたらすものと信ずるようになったはずである。農耕民族にはとくにその進行はしっかりと根をおろした。そして作物の収穫時期には満月の夜に収穫祭が行われるようになった

照葉樹林文化というものがあって、ヒマラヤの南から東南アジア、雲南、華南の山地をへて西南日本にいたる常緑広葉樹林帯の多くの民族が共通の文化要素を多く持っていて、華南の漢民族や焼畑農耕民族でも十五夜の満月祭が里芋類の収穫儀礼として行われる例が多い。

民衆間の間で「秋の収穫への感謝・祈り」と、ちょうど空気が澄んでいて月や星が美しく見える季節の月を楽しむ「観月」の文化が融合され、いま認識されている月見のあり方になっていったようですね。

※諸説あると思いますし今後も学んで理解を深めていき、正確性を高めていきたいと思っています。

・・・

なぜ、月餅は日本で定着しなかったのか?

なぜ日本では月餅ではなく月見団子が定着したのか、が気になります。書き手(渥美まいこ)の見解になりますが、

①:月餅より月見団子を重宝する背景があった

②:月餅に広がりにくい要因があった

とまとめることができそうだなと思っています。

①:月餅より月見団子を重宝する背景があった

これは、団子の歴史が答えを教えてくれそうです。Wikipedia「団子」によると、

団子は、柳田國男説の神饌の1つでもある粢(しとぎ)を丸くしたものが原型とされる。熱を用いた調理法でなく、穀物を水に浸して柔らかくして搗(つ)き、一定の形に整えて神前に供した古代の粢が団子の由来とされる。

粢(しとぎ)とは日本古代の米食法の一種、水に浸した米を原料にさまざまな形に固めたものを呼び、現在は丸めたものが代表的である。古くは焼団子や団子汁の形で主食の代用品として食せられ、材料も粒食が出来ない砕米や屑米や粃、雑穀の場合は大麦・小麦・粟・キビ・ヒエ・ソバ・トウモロコシ・小豆・サツマイモ・栃の実などを挽割あるいは製粉したものを用いて団子を作った。今日でも地方によっては小麦粉や黍(きび)粉などで作った米以外の団子を見ることが可能である。

とあります。団子は古代の時代から神饌(しんせん)の1つであり、月見団子も神にお供えするものの延長にあります。だから月見団子には個数や置き方などのルールが地域ごとにあり、供えるものとして大切に扱われていたのでしょう。

②:月餅に広がりにくい要因があった

清時代の美食家袁枚の『随園食単』によると

・小麦粉とラードをこねて皮を作り

・松の実や胡桃、西瓜の種などを粉末に氷砂糖とラードを加えて作った餡

・表面に月やヒキガエルとウサギを描いた

と言います。

日本人は奈良時代から肉食を避ける者が多いなかでラードを扱うことを精神的にも避けたのかもしれません。また月見団子の頃は新米収穫の手前で家庭には砕けた古米が米櫃の底に残っていて、それをまとめて団子にしたのではないかという説も読んだことがあります。

供えものとして団子が定着している日本で、ラードを扱う月餅を避けたこと、各家庭でも月見団子が作りやすい状況だったことが、背景にはあるのかもしれません。

月見団子にご興味をもってくださったならこちらの記事を🍡

9/21(火)20:00〜 オンラインお月見会します!

ご興味あればぜひご参加ください〜♪

有志メンバーで運営費なしで進めているため、みなさまからのご声援や、応援しているよ!のサポート、本当にうれしいです。いただいたサポートは「新しいお月見」の取り組みに使わせていただきます。ぜひよろしくお願いします。