【短編SF】楽園の住人は口を閉ざす

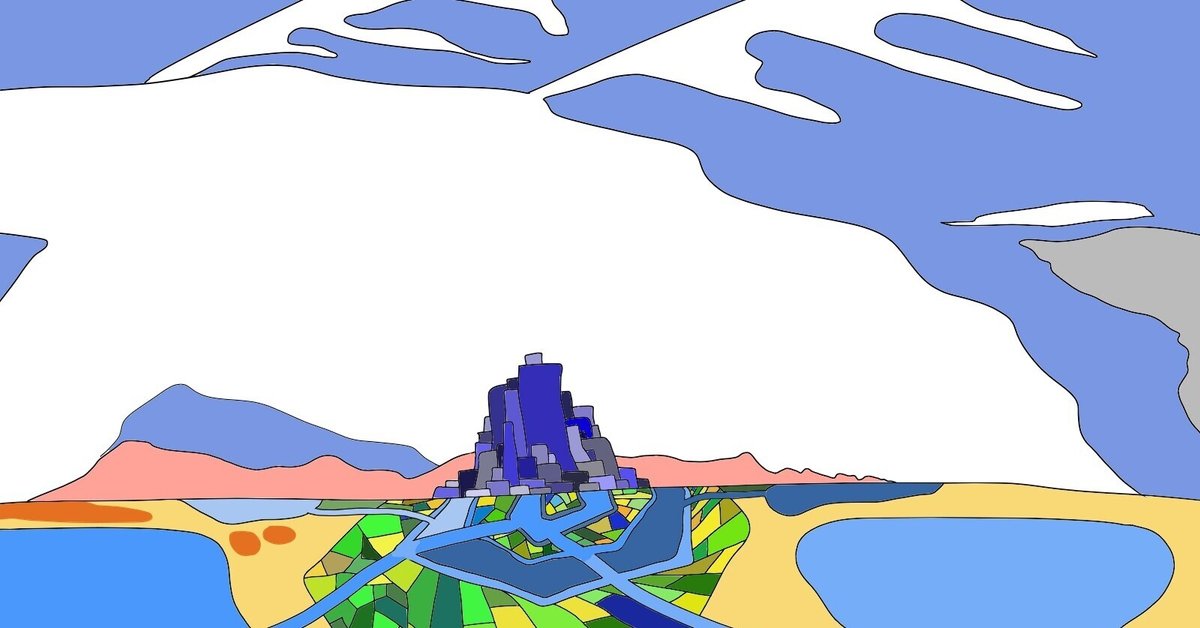

「この世界の人たちって、こういうものなの?」と妻が不思議がった。土中から鉱物を掘り起こし、砂漠に太陽光発電パネルを敷きつめ、窪地に水を溜めて巨大な湖を出現させた移住者たちのことを、信じかねていた。

「たぶん、作り変えることが好きなんだろう。そういう人たちだっているさ」と私は妻をなだめるように言った。

「つまんないことをするのね」と妻はがっかりした様子で、いつもの鉱石ラジオのチューニングに取り掛かった。

* * *

十年ほど以前、彼らが多くのロケットで火星に到着した頃、妻は目を輝かせていた。きっと、彼らは救世主なんだわ。だったらいいのに、と口癖のように私に言い聞かせていた。

今日はどこそこで小屋を造っていたの、とか、見たこともない緑色のふさふさした棒を大事そうに地面に差していたよ、とか彼らのこまごまを妻は教えてくれた。妻はよき観察者だった。

ある日、妻はすっかりしょげて帰ってきた。珍しく何も言わないので、どうしたのかと訊ねると、妻は重い口を開いて「もういいの」と戸棚をばたんばたん開け閉めした。

それ以来、妻の移住者に対する観察は止まった。

* * *

何も説明しようとしない妻が気になって、私は移住者たちの様子を見に行った。「止しておいたほうがいいよ」と妻が説明もなく引き留めたけれど、私は耳を貸さなかった。

家のなかから見るより、外はすっかり様子が変わっていた。赤い砂漠、からからの大地、石ころだらけだった道は、すべてしっとり水分で湿っていた。足で掘り起こすと見たこともない細長い生物が出てきた。青一色だった空には水蒸気でできた雲があちこちに生じて、なかには大量発生して雲は空上空にまで達していた。

道を行くと、私は目を疑う光景に出会った。古い祖先たちの墓が掘り返されて、その隣に展示場が設けられていた。恐るおそる近づいて見てみると、たくさんの祖父祖母たちがケースに収められ、金銭で売り買いされているのだった。

売人たちの表情は得意げで、買っていく者たちの表情は好奇心でいっぱいそうだった。祖先たちの遺体をどうするつもりなのか、私は彼らと同じ姿に変態して購入者に訊いてみた。

「誰かに高く売りつけるんだよ」とそのひとりが豪快に笑って説明した。彼のトラックの荷台には十体以上の祖先のケースが積まれていて、そのひとつのケースから乾燥した遺体が私を睨んでいた。

「売られたあとは、どうなるんですか?」と食い下がると、「知らないのか?」と少し怪訝そうな表情に変わったあと、すぐに再び快活な表情に戻り「見世物になって街で展示されるか、バラバラにどろどろに溶かされて生物学的な研究用に使われるかのどちらか」と言い放った。おもむろに彼が「一本どうだい?」とポケットから取り出したのは、祖先の骨の欠片だった。

私は恐れをなして彼から一目散に逃げた。気がつくと私は移住者たちの街に入り込んでいた。高速で走る車、煙だらけの店、まぶしく光る壁、何かを燃やす香ばしい匂い。ここは彼らの欲するもので満たされた街だった。街どころか星全体が変わろうとしていた。あちこちの看板に記された文字は「火星の楽園」と書かれていた。

* * *

家に帰った私は、妻の隣に黙って座って、しばらく目を閉じた。数時間後、目を覚ました妻が「わたし忘れちゃったわ」と誰に向かってでもなく言った。「突然やって来て、掘り返して私腹を肥やして、わが物顔で闊歩するなんてことが、許されると思って?」ずっと浅い眠りにいた私は、うっかり「誰に?」と口を滑らせた。いったい誰が許さないというのだろう。

許さないと断罪する誰かが、もし居るとしたら、私たち生者以外に誰もいないだろう。売り飛ばされていった死者たちに訴えかける口はなく、空や大地に至っては物事を見極める目すら持たなかった。

「わたしたちは許さない。でも、彼らに振り回されるのはもうたくさん。彼らから目を逸らしたって仕方ない」と妻は静かに説明した。

「きっと数十年もすれば、彼らはこの星にすっかり飽きてしまうわ。それまで眺めて待っていることにするの。いい考えでしょ」と言って深く頷き、彼女は部屋のカーテンを勢いよく開けた。ここから眺める庭は相変わらずからからに乾燥して、赤錆びた石があちこちに転がっているだけだった。

「数十年なんて一瞬のことさ」と私も頷いて、明るい庭に一歩踏み出した。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?