Runmetrixの測定データ

先週木曜日のRDC Yokohamaの練習が1.75kmx4〜6周+900mというメニューだったので、久しぶりにRunmetrixを使って、10.5kmのランを測定してみた。

平均ペース4'06"、平均ケイデンス167。スプリットは4'07", 4'04", 4'10", 4'02", 4'02", 4'05", 4'02", 4'05", 4'06", 4,08"。

だいたい安定したペースで走れたと思う。ちなみに直前の柏の葉キャンパスマラソンフェスタは10km41分15秒だったので、こっちの方が速い。最初の1周は4'00"ペースのグループがゆっくりだったので一緒だったけど、2周目以降は単独走になった。僕の設定ペースは4'15"だったけど、一人だったので自分の調子に合わせて4'10"のくらいのつもりで走っていたら、実際にはもっと速かったようだ。

走りの特徴

Runmetrixによると僕の走りの特徴はこんな感じ。

「負担の少ない接地」と「骨盤を軸とした全身の連動」のスコアが低い。

ストライドが広くてケイデンスが低い僕の特徴がそのまま現れている。今回のケイデンスは167だったけど、推奨されるのは180くらい。その分ストライドが広めで今回は平均147cmだった。

そのため、一歩あたりの接地の衝撃が大きくなり、「負担の少ない接地」からはほど遠くなる。ただ、ペースが速くなれば接地の衝撃は大きくなっていくので、それ自体は必ずしも悪いことではないはず。

「骨盤を軸とした全身の連動」は、Runmetrixによると「身体の各部位をバランス良くつかうために、腕振りと骨盤の回転のタイミングをあわせ、膝の屈伸に頼らず、蹴り出した足が後ろに流れないこと」となっている。この辺ができていないことが、ケイデンスが低い理由なのだろう。

Runmetrixのレーダーチャートパターンだと、全く同じものはないけどこの辺に近いと思う。

もっとも、走っている間にフォームが変化しているらしく、最初と最後でレーダーチャートの形は大きく異なる。

「負担の少ない接地」、「骨盤を軸とした全身の連動」が低いのは変わらないけど、10km時点では「安定した姿勢」、「左右対称性」、「スムーズな重心移動」のスコアが下がって、「動きの力強さ」が上がっている。大雑把に言うと、走っているうちに姿勢やバランスが悪くなって、力押しで走るようになってしまっている。実際、ケイデンスは172から162まで下がっている。また、よりストライド寄りの走りで、左主導の傾向が強くなっている。

これは僕の体感とも一致していて、5kmあたりで身体のバランスが悪くなってきたような感じがしていた。7km以降はペースを落とさないようにリズムを維持しようと一生懸命だったけど、実際にはケイデンスが落ちてキック力頼みになっていたのだろう。左主導が強まるのは、踏切足が左だからだ。

10km時点のチャートは上に挙げた1つめのパターンに近い。疲れてきたところでのフォームなので、僕の走りの癖がより強く出ている。

詳細なデータ

Runmetrixでは、もう少し細かいデータを数値で見ることができる。

これは平均の数値で、実際には、1kmごとの数値と、全体の平均、左の平均、右の平均も見ることができる。数字だけ見てもどう評価していいかわからないけど、項目によってはペースごとに目安値も出してくれているので、自分のペースの目安値と比較すればといいのか悪いのかわかる。

これらのデータをもとに、上のレーダーチャートの各項目を評価しているとのこと。具体的には次のようになる。

負担の少ない接地:上下動身長比、着地衝撃、蹴り出し加速度

骨盤を軸とした全身の連動:腰の沈み込み、骨盤回転タイミング、蹴り出し時間

動きの力強さ:ストライド身長比、骨盤の引き上げ、骨盤の回転

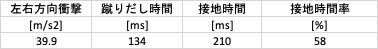

スムーズな重心移動:左右方向衝撃、減速量、

左右対称性:ピッチやストライド、上下動、体幹の姿勢など走りに関する動きの特徴について、左右差が少ないこと

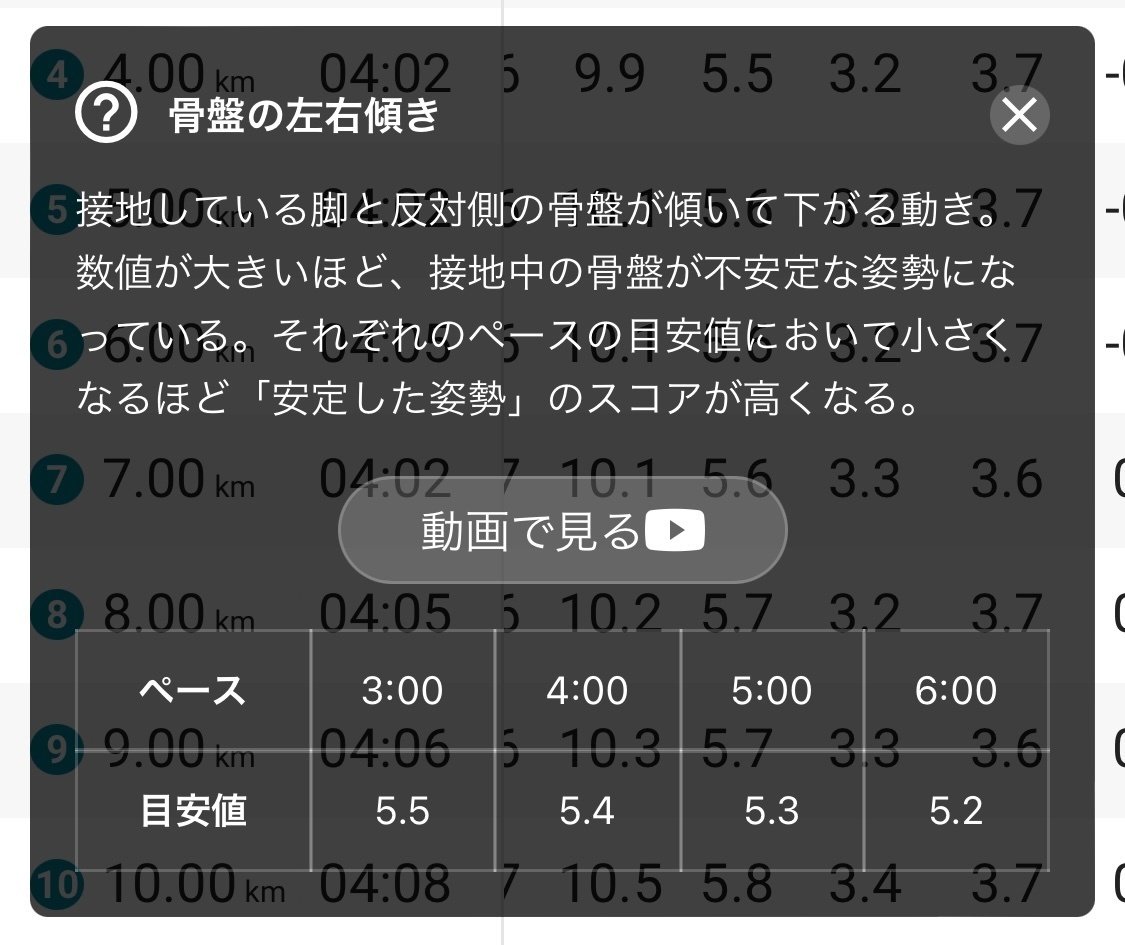

安定した姿勢:体幹の後傾、骨盤の左右傾き

これらを見ていくと、僕の走りの特徴がよりはっきりわかる。

骨盤を軸とした全身の連動

僕のスコアが低い「骨盤を軸とした全身の連動」は、「腰の沈み込み」、「骨盤回転タイミング」、「蹴り出し時間」から算出されている。

腰の沈み込みは3.2%。目安値は4'00"で3.4%、3'00"で3.2%なので、これは標準よりもいい。

一方、骨盤回転タイミングは1。これはペースにかかわらず16が目安なので非常に低い。解説によると、骨盤回転タイミングとは、「接地の瞬間と、骨盤を回転させるタイミングのギャップ」。僕は1なので接地と骨盤を回転させるタイミングがほぼ一致しているけど、「接地後に骨盤を大きく回してスイング脚側を前に振り出すような走り」の方がいいらしい。

蹴り出し時間は134ms。これは小さいほどよくて、ペースが速いほど短くなるけれど、6'00"ペースでも131msなので、僕は目安よりもかなり長い。ストライドは広いけれど、蹴り出しに時間がかかっていて一歩が重いのだと思う。だからケイデンスが上がらない。

動きの力強さ

そうやって見てみると、比較的スコアのいい「動きの力強さ」にも問題があることがわかる。こちらは「ストライド身長比」、「骨盤の引き上げ」、「骨盤の回転」がもとになっている。

僕のストライド身長比は0.82。4'00"ペースだと目安は0.77、3'00"で0.87なので、これはよい数値と言える。骨盤の回転は22.7°。目安値は4'00"で22.4°なのでおおむね目安どおり。

一方、骨盤の引き上げは0.1°。4'00"の目安は5.7で、6'00"でも5.3なので、かなり低い。骨盤の引き上げは、解説によると、「接地から蹴り出しにかけて、スイング脚側に下がった骨盤を引き戻す動き」。僕はこの数値がほぼ0なので、「スイング脚側の骨盤を高く引き上げた状態で蹴り出し」ができていない。

動きの力強さのスコアが比較的いいのはストライドが広いためで、骨盤の引き上げは全然できていないことになる。さっきの「骨盤を軸とした全身の連動」で骨盤回転タイミングの数値が悪かったことと考え合わせると、骨盤がうまく使えていないのだと思う。

課題は骨盤の使い方?

そう考えると、「安定した姿勢」のスコアが高いのも、あまりいいことではないかもしれない。というのも、これは「体幹の後傾」、「骨盤の左右傾き」から算出されているけど、僕の「骨盤の左右傾き」は3.5°で、目安値よりも異様に小さい。しかし目安値はペースが速くなるほど大きくなっている。つまり速い人ほど骨盤の左右傾きが大きく出るのが普通ということ。

先ほど見た「骨盤の引き上げ」と「骨盤回転タイミング」の数値が悪いことを考えると、要するに、「骨盤の左右傾き」が小さいのは、単に骨盤をうまく使えていないために、結果的にブレが少ないだけなのではないかと思う。

要するに、僕ができていないのは、

接地後に骨盤を大きく回してスイング脚側を前に振り出すこと

スイング脚側の骨盤を高く引き上げた状態で蹴り出すこと

ということになるのだろう。

一方、接地時間が長くて、ここでは見ていないけど「着地衝撃」や「蹴り出し加速度」は3'00"ペースの目安値よりも大きな数字を出してしまっている。これは、力強い蹴り出しで大きなストライドにつながっているけど、一歩一歩が重くてケイデンスが上がらない原因にもなっている。何より、接地時の負担が大きいのだから、足底筋膜炎になったのも当然の結果かもしれない。

まさに、最初の方に挙げたRunmetrixの「速いペースでの走りの特徴」のアドバイスにあるように、「身体全体を連動させてシャープに走ることができていない」ということになるのだろう。

幸い、僕が参加しているRDC Yokohamaの練習会では、動きづくりのトレーニングの時に、腕の振りと足の動きを連動させるためのメニューが豊富にある。このあたりをしっかりこなして骨盤をうまく使えるようになれば、もっと効率よく速いペースで走れるようになって、タイムを向上させられるのではないかと思う。

あと、骨盤の引き上げなら、坂道ダッシュとかやってみるといいのかなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?