3月18日、まるで映画を見ているかのような、そんな感覚を覚える、ショスタコーヴィチの交響曲、12番、15番...

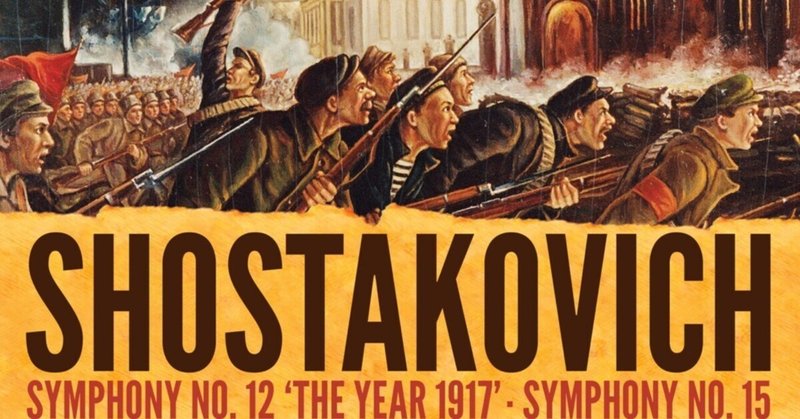

フィンランドのマエストロ、ヨン・ストゥールゴールズが、首席指揮者に就任して間もないBBCフィルハーモニックとともに、ショスタコーヴィチの交響曲、12番、「1917年」と、15番を取り上げる。

CHANDOS/CHSA5334

ショスタコーヴィチ(1906-75)にとっての最後の交響曲らしい交響曲、12番、「1917年」(1961)... タイトルの通り、ロシア革命(1917)を、4楽章=4つの場面から壮大に描き上げる、プロパガンダ的性格もある交響曲。一方、ショスタコーヴィチの、文字通り"最後"の交響曲、15番(1971)... 13番(1962)、14番(1969)が、ほぼカンタータなのに対し、再びオーケストラのみで演奏されるのだけれど、『ウィリアム・テル』の「スイス軍の行進」や、自作、7番の交響曲のお馴染みのテーマなど、いろいろ引用されるのが特徴的で、そうしたあたりも含め、どこか人生を振り返るようなセンチメンタルが底流し、交響曲=絶対音楽とは趣きを異にする。という、2曲...

ストゥールゴールズの明瞭なアプローチは、ショスタコーヴィチの交響曲に、シベリウスを思わせる瑞々しさを生み、思いの外、新鮮!いや、絶妙にソヴィエトの陰鬱さを抑え、聴く者の耳を、作品そのものの魅力へと促す。そこに、イギリスのオーケストラらしい、ニュートラルで、やはり瑞々しいサウンドを放つ、BBCフィルの演奏!とかく強調されがちなヘヴィーな背景を軽やかに乗り越えていけるのが21世紀のオーケストラ、ショスタコーヴィチがよりエンターテインに響き、おもしろい!

そんな、ストゥールゴールズ+BBCフィルのショスタコーヴィチを聴いていると、まるで映画を見ているかのような、そんな感覚を覚える。前半は歴史大作(12番)で、後半は老作曲家の人生の懐古(15番)... いや、ショスタコーヴィチの交響曲はドラマだなと... そんなことに気付かされる演奏だった。で、そのドラマを掴むことができると、ショスタコーヴィチの音楽はまた少し違って聴こえてくるよう。そんな体験をもたらしてくれた、BBCフィル新体制、今後が、楽しみ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?