縄文土器

作ったもの日記 #5

去年の2月から3月にかけて、縄文土器を作った。縄文土器は私の作ったものの中では異色で、実用のものでもないし、表現でもない。でも作られたのにはちゃんと訳があり、それは考古学の研究の一貫としてである。生涯学習のテーマという方が実際には近いかもしれない。横浜市歴史博物館の実験考古学講座に参加して縄文土器を作った。

横浜市歴史博物館所蔵の縄文土器を元にし、再現して制作することで縄文土器について観察を深めるというのが主旨だ。この講座は結構長い間行われており、講座から派生した横浜縄文土器づくりの会が存在する。横浜縄文土器づくりの会の先輩方の長年の研究の成果は今回の縄文土器制作にも大いに生かされた。

粘土づくり

土器の元となる土は、成分を調べて実際に川崎市や横浜市で採取した土を使う。

土を3種類ほど混ぜたものに水を加えていく。水の分量はその日の気温や湿度によって適切な配合があるようで土器づくりの会の先輩方に見てもらい微妙な調整を行なった。

さらさらの土というよりも砂だったものがどんどん塊になっていく。塊になってからはひたすら土をこねる大変な作業。ちなみに土器づくりの会で作る際は機械を使うそうだ。ちょっと安心した。

講義

粘土づくりの間に学芸員の方から解説があった。

そもそも縄文時代とは、縄文土器とは。

縄文原体という、麻紐をよったもので模様を付けている様から縄文の名がついた。縄文原体が右巻きなのか左巻きなのかによって分類ができる。

実際に縄文原体を作った。二人で麻紐の端と端を持ち、引っ張りながら捻りを加えていく。紐に捻りが加わると自然と真ん中あたりで折れていくので折り目と端を持ち、しっかりと捻る。

ここで捻りが足りないと寄りが戻って紐が伸びてしまうし美しい縄文原体にならない。細かいところにもコツが潜んでいた。

成形①

2週間ほど土を寝かせたのち、土器を成形していく。

私は当時陶芸教室に通い始めたばかりだったので土の違いなどを感じながら作っていた。今回の土は粘度はあるが粒子が大きいのか伸びすぎず初心者には形が作りやすいという気がした。

本物の形に合わせて紐を積んでいく。

成形②

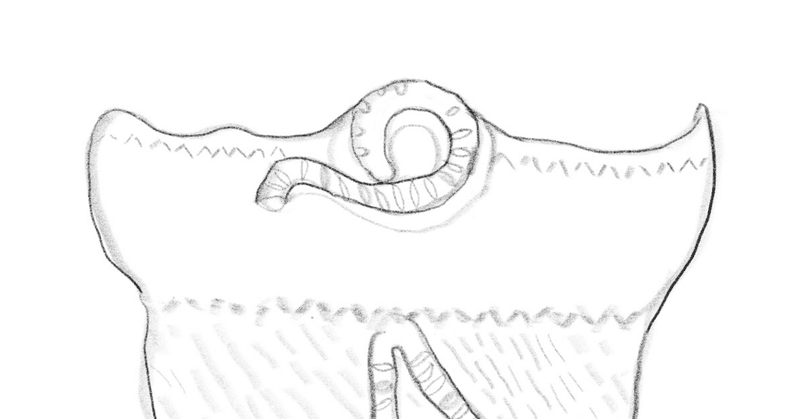

形ができたら、施文といって装飾を施していく。本物をよく見ながら「縄文」を付け、蛇のような紐を貼り付けていく。

3Dスキャンデータも見せてもらった。正体からは見えにくい角度でも観察しながら実物を再現していった。

施文ができたら内側を貝で磨く。磨くことで土の間の隙間を無くし、水が染み出すのを防ぐ。よく磨かれた土器は独特の輝きがある。

焼成

1ヶ月ほど乾燥させたのち、いよいよ土器を焼く。

雨で1日延期になったが、当日は暖かい春の日差しのもと、遺跡公園で野焼きをした。コンクリートのブロックを敷き詰め、その上で熾火を起こしたら土器を火のそばに近づけ回転させながら全体を炙っていく。これは充分に乾燥させ割れを防ぐためでもある。

土器の会のみなさんは縄文土器で煮炊きの実験としてスープを作ってくれた。肉や野菜を貝で刻む徹底ぶり。いろいろな出汁が出てとても美味しかった。

一通りの面を炙り終わったらいよいよ本焼き。土器を中心に置いたら周りに薪を組んで置いていく。あっという間に火力が上がり全体が炎に包まれた。

しばらくして薪が燃え尽くすと焼き上がった土器が残り、その間を灰が桜のように舞っていた。今回焼いた土器は全て欠けたり割れたりすることなく焼き上がった。

展示・その後

1週間ほど本物と一緒に歴史博物館の廊下に展示されたのち、家に持って帰った。

作った縄文土器を使うには、目止めをして、焚き火で使う必要があるのでなかなか機会がなく、今は窓辺に佇むオブジェになっている。

この講座を受けた人はもれなく横浜縄文土器づくりの会に入る資格を得る。縄文土器を作る上でのノウハウが蓄積された土器づくりの会はぜひ入会して技術をつなげていきたいと思ったが、ただでさえ陶芸教室に行き始めたばかりで焼き物が家に増えているのに、その上毎年縄文土器まで増え出したら顰蹙を買うのですぐに入会することは見送った。そのうち入るつもり。

ただただ土を触るのが楽しくて形が出来上がるのが嬉しくて正直なところ考察まで辿りつかなかったと思う。でも自分の中に何代も前の人物が土器を作っていたことを感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?