シリーズ 解剖岸田大軍拡 24年度軍事費は…巨大軍需産業 空前の活況〜すべてがNになる〜

2023年10月22日【1面】

深刻な物価高、上がらない賃金。市民の暮らしが急速に悪化する一方、岸田政権が進める大軍拡で巨大軍需産業は空前の活況を呈しています。

国内軍需最大手の三菱重工は、4~6月期の決算で受注高、売上高、利益いずれも同期として過去最高になりました。特に軍事部門(防衛・宇宙セグメント)の受注高は6871億円と前年同期比で7倍以上に膨張。この3カ月間だけで22年の1年分の受注高に匹敵します。

ミサイル“特需”

三菱重工の小沢寿人最高財務責任者は8月4日の決算説明会で、受注高が急増した要因として「スタンド・オフ・ミサイルが大きい」と説明。岸田政権が安保3文書に基づき導入を進める敵基地攻撃能力=長射程ミサイルによって特需が発生していると認めました。

三菱重工は長射程ミサイル開発を一手に引き受けています。同社と防衛省は、今年に入り、12式地対艦誘導弾能力向上型や島しょ防衛用高速滑空弾、極超音速誘導弾、潜水艦発射型誘導弾の4種類のミサイル開発・量産を一気に契約しました。

長射程ミサイルだけではありません。21~23年度の事業計画では、安保3文書の一つである「防衛力整備計画」に関する事業として▽迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」の開発▽無人機・無人車両技術▽新型護衛艦の建造▽戦闘車両の開発・量産▽戦闘機やヘリの可動率向上にむけた業務支援―を列挙。「防衛のリーディングカンパニー(中核企業)として幅広く取り組む」と強調します。

防衛省の中央調達(武器や燃料などの購入)も増加傾向です。ここ数年、米国からの武器輸出が急増していますが、これと並行して三菱重工の契約額も伸長。21年度は4591億円と近年で最も高く、22年度も3652億円と高水準が続きました。小沢氏は決算説明会で「今後5年間の売上高成長のけん引役は、防衛が筆頭だ」と株主に宣言しています。

死の商人国家に

海外企業も日本に狙いを定めています。3月に千葉市の幕張メッセで開かれた武器見本市「DSEIジャパン」には、前回より5割多い250社、65カ国が参加しました。軍服やスーツ姿の軍事関係者が続々と押し寄せる会場で、注目されたのは日英イタリアが共同開発する次期戦闘機計画(GCAP)でした。

その会場でウォレス英国防相は「GCAPは今後数十年にわたって続くプログラムで、巨大な経済権益をもたらす」と発言。次期戦闘機は、航空自衛隊F2戦闘機(約90機)と欧州・中東9カ国に配備しているユーロファイター・タイフーン(約700機)の後継機です。日本からは三菱重工、三菱電機、IHIが参加。世界有数の軍需企業である英国のBAEシステムズ、イタリアのレオナルドなどと共同で開発します。

政府与党は、武器輸出のルールを定めた「防衛装備移転三原則」を見直し、次期戦闘機を直接第三国に輸出を可能にすることを狙っています。代表的な「殺傷兵器」である戦闘機の輸出を解禁し、巨額の利益を得る―。日本は「死の商人国家」に転落します。

(1面のつづき)

「軍事依存企業」創出

あらゆる手段で支援方針

軍需産業は「防衛力そのもの」―。岸田政権は安保3文書でこう位置づけ、利益確保や販路拡大、国有化などあらゆる手段で軍需産業を支援する方針を示しました。その果てに狙っているのは「軍事依存大企業」の創出です。

1日に施行された軍需産業支援法は、軍需企業の撤退が相次いだのを受け、採算がとれず事業が継続できない製造施設の国有化を可能とします。「早期に事業者に譲渡するよう努める」と規定しますが、引き取り先が見つからなければ、国が長期間保有を続けることになります。戦前の国営兵器工場「工廠(こうしょう)」の復活につながりかねない動きです。

また、企業の製造ラインの効率化やサプライチェーン(供給網)の強化、事業承継などを支援。武器輸出企業を助成する基金を創設するなど広範な支援メニューを盛り込んでおり、「究極の軍需産業支援策」となっています。

税金湯水のよう

24年度予算の概算要求で、軍需産業の支援に978億円を計上し、23年度の1463億円に次ぎ高水準となりました。それまでは100億円程度で推移しており、軍需産業に湯水のように税金が使われています。12日に公表された同法に関する基本方針は「国防を担う重要な存在だという認識を強く持ち、主体的に取り組むことを期待する」とハッパをかけました。

さらに、欧米の軍需企業は軍事部門が主要な事業である一方で、国内企業は全体に占める軍事部門の売り上げが1割未満にとどまると問題視。「依存度が高い企業が主体となった防衛産業の構築が重要だ」と指摘しました。

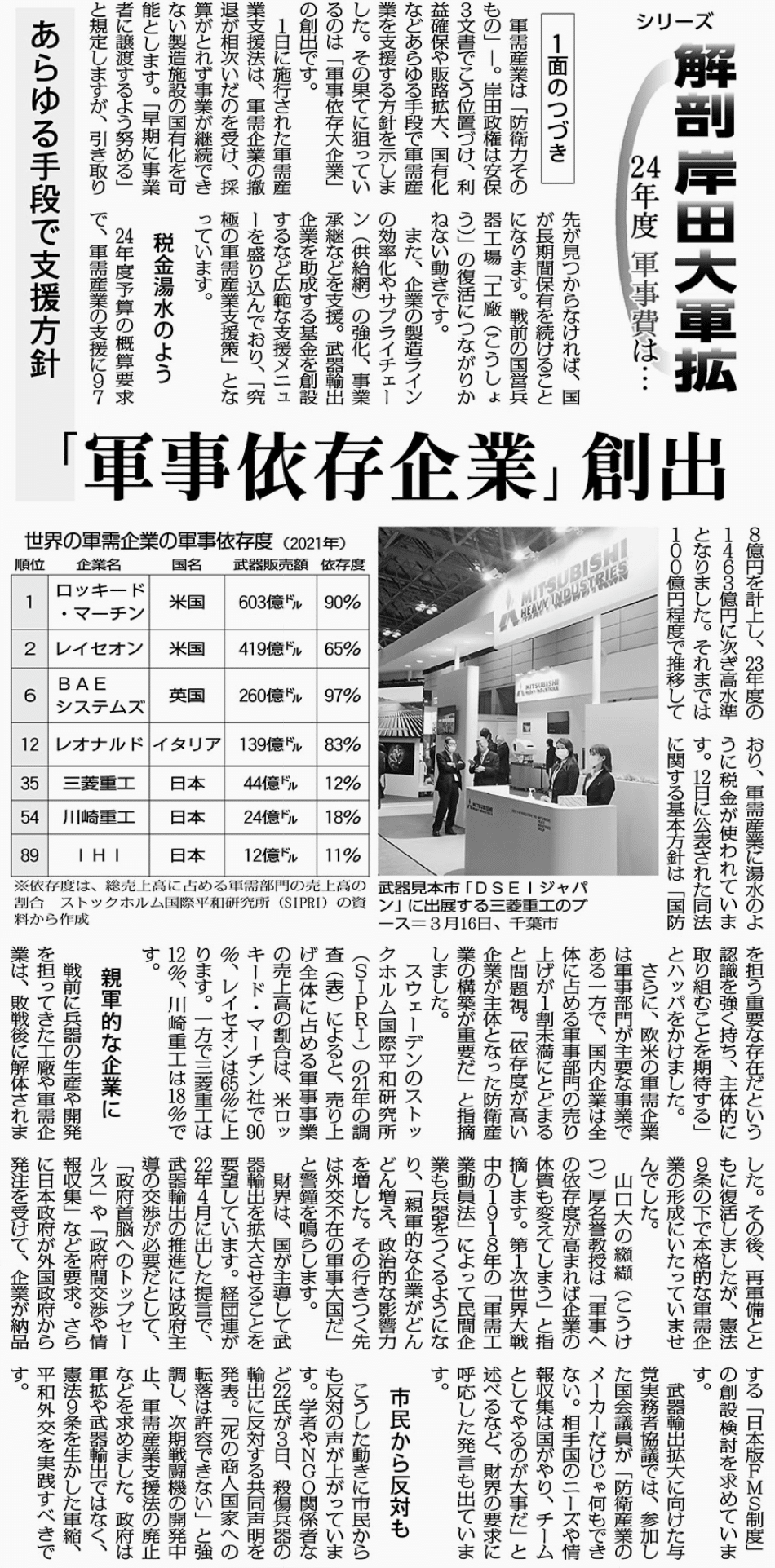

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の21年の調査(表)によると、売り上げ全体に占める軍事事業の売上高の割合は、米ロッキード・マーチン社で90%、レイセオンは65%に上ります。一方で三菱重工は12%、川崎重工は18%です。

親軍的な企業に

戦前に兵器の生産や開発を担ってきた工廠や軍需企業は、敗戦後に解体されました。その後、再軍備とともに復活しましたが、憲法9条の下で本格的な軍需企業の形成にいたっていませんでした。

山口大の纐纈(こうけつ)厚名誉教授は「軍事への依存度が高まれば企業の体質も変えてしまう」と指摘します。第1次世界大戦中の1918年の「軍需工業動員法」によって民間企業も兵器をつくるようになり、「親軍的な企業がどんどん増え、政治的な影響力を増した。その行きつく先は外交不在の軍事大国だ」と警鐘を鳴らします。

財界は、国が主導して武器輸出を拡大させることを要望しています。経団連が22年4月に出した提言で、武器輸出の推進には政府主導の交渉が必要だとして、「政府首脳へのトップセールス」や「政府間交渉や情報収集」などを要求。さらに日本政府が外国政府から発注を受けて、企業が納品する「日本版FMS制度」の創設検討を求めています。

武器輸出拡大に向けた与党実務者協議では、参加した国会議員が「防衛産業のメーカーだけじゃ何もできない。相手国のニーズや情報収集は国がやり、チームとしてやるのが大事だ」と述べるなど、財界の要求に呼応した発言も出ています。

市民から反対も

こうした動きに市民からも反対の声が上がっています。学者やNGO関係者など22氏が3日、殺傷兵器の輸出に反対する共同声明を発表。「死の商人国家への転落は許容できない」と強調し、次期戦闘機の開発中止、軍需産業支援法の廃止などを求めました。政府は軍拡や武器輸出ではなく、憲法9条を生かした軍縮、平和外交を実践すべきです。

(2面)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?