普陀山夜襲【瓦氏夫人第67回】

転戦

普陀山夜襲

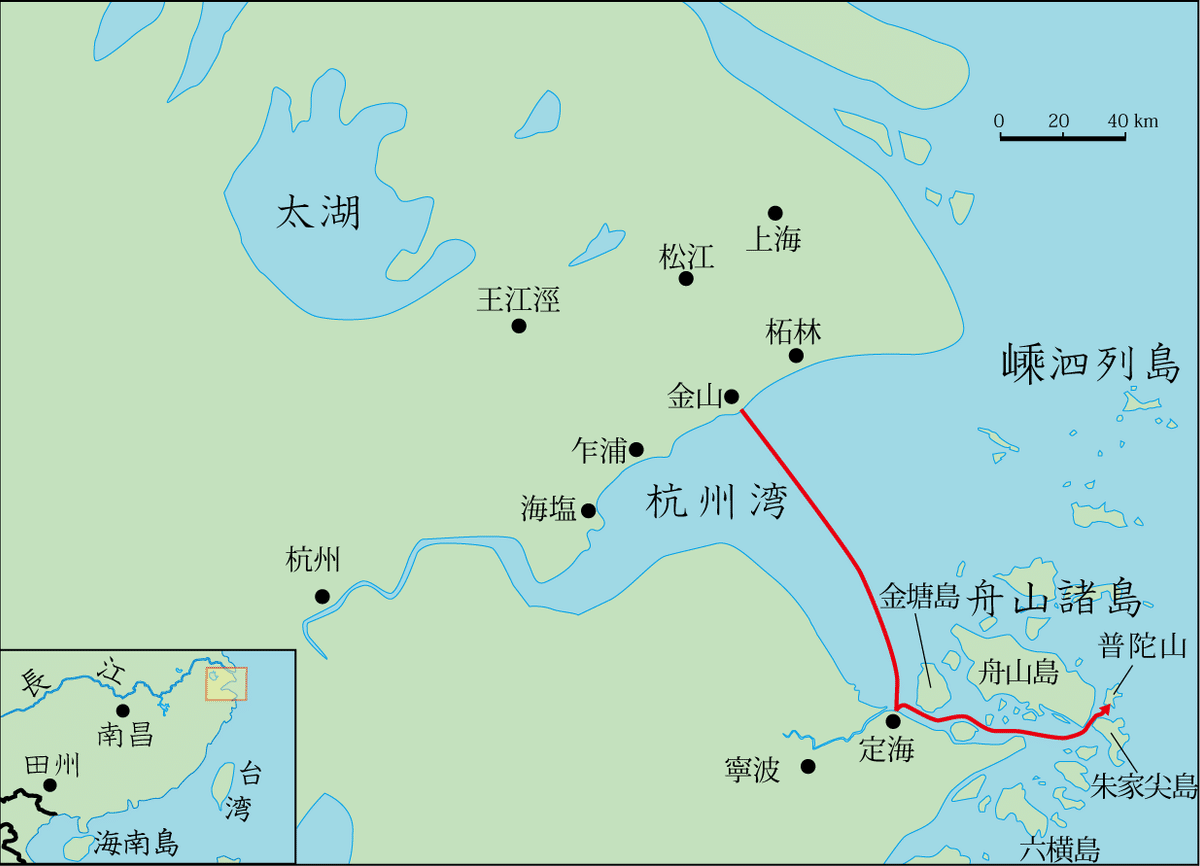

金山衛は杭州湾北岸の中央に位置するまさに対倭寇の最前線で、経済都市蘇州や副首都南京の玄関口を守る極めて重要な衛所である。

田州軍四千のうちの二千が兪大猷(ゆたいゆう)が守備する金山衛に配されることになった。花蓮は参将に任じられて、三月十二日に金山衛にはいった。田州の残りの二千は阮袞(げんこん)が率い、帰順州の兵とともに参将の湯克寛(とうこくかん)の隷下に配された。

ちなみに東蘭(とうらん)、那地(なち)、南丹(なんたん)の各州の兵は、遊撃の鄒継芳(すうけいほう)の下に配されている。

兪大猷は着陣の挨拶のために部屋にはいってきた花蓮をみるなり、

「よく来た」

と、しわがれてはいるが、張りのある声で言った。

花蓮の頭が腹のあたりにくるほどの大男だ。頬に深く刻まれた刀痕が、幾多の戦いを経てきたことを物語っている。

兪大猷は社交の笑顔もなく、しわがれ声でいきなり、

「賊に夜襲を掛けるぞ」

と短く言った。張經のように「まずは休息」などと言おうものなら胸ぐらをつかんでやろうかと思っていたのだが、どうやらその必要はなさそうだ。

「いいわね。それで、夜襲はいつ?」

「田州兵の用意ができ次第夜襲を掛けたい。三日後でどうだ」

「三日など必要ない。今夜でも構わないわよ」

と言い放った花蓮をみて、兪大猷は満足そうに笑い、

「そうか。たのもしいな。しかし今夜ではこちらの準備が整わぬ。では明日だ。明日夜半、普陀山(ふださん)を攻める」

仏教の聖地として知られる普陀山は寧波沖の小さな島だが、海上交通の要衝であり、山が海岸近くまで迫る天然の要害でもある。双嶼(そうしょ)を拠点としていた倭寇は、浙江巡撫朱紈(しゅがん)の攻撃により四散したのち、その一部が双嶼から近い普陀山に集まった。兪大猷は嘉靖三十二(一五五三)年八月に普陀山を攻め落としたが、翌三月に倭寇に奪還され、いま(嘉靖三十四(一五五五)年三月)に至っている。

兪大猷は卓上に広げた寧波周辺海域の地図を指さしながら、

「普陀山を監視する者から、普陀山に入港している船が日に日に増えているとの情報がはいっている。日本で冬を越した賊が戻ってきたのだ。やつらはまもなく大陸に上陸し、暴れるだろう。その前に叩いておかねばならないが、金山衛の兵員数では足りなかったのだ。君らが来てくれたおかげで攻めることができる」

「敵の数は?」

「およそ五千。田州兵を加えた金山衛のいまの兵員数四千を上回っている。仮に全兵で臨んだとしても普陀山を奪還するには兵が足りぬが、夜襲をかけて賊の船を可能なかぎり減らす」

「周辺の衛所といっしょに攻めれば一気に普陀山を落とせるのでは」

「総督が永順、保靖の土兵到着まで大規模な作戦は実施しないという考えなのだ。他との共同作戦はできぬ。よってわれらだけで攻める。油断している賊は、夜間は陸に上がって過ごす。湾内の船はほぼ空となっているはずだ。そこに奇襲をかけて賊船を焼き尽くす」

「では、陸上戦は全くしないということ?」

花蓮は不満げに言った。初戦くらいは慣れた土の上で戦いたい。

「海の上での戦いには自信がないのか?」

「冗談じゃないわ。海も陸も関係ないわよ」

と、必要以上に強くいうと、兪大猷は、

「別働隊を出したいと考えている。別働隊は上陸し、襲撃に気づいた賊が陸から海に出てくるのを阻むのだ。別働隊には相当の危険が伴い、賊に囲まれれば全滅する恐れもあるが」

「それ、任せて。わが田州兵の力をご覧にいれるわ」

花蓮はすかさずそう言って、胸と胸のあいだを手のひらで叩いた。

翌朝、足の速い艨衝(もうしょう)(中型船)や走舸(そうか)(小型船)で構成された四十隻の艦隊が金山衛を発した。操船に専念する兵を除く戦闘員の数は二千。そのうちの半分が田州兵で、田州兵は五百ずつの二隊に分かれ、それぞれを花蓮と黄維(こうい)が率いる。花蓮の隊は別働隊で、黄維の隊は兪大猷の本隊とともに動く。

日中に杭州湾を一気に横断し定海(ていかい)衛まで移動し、日没を待って普陀山(ふださん)に向け出撃した。

大陸の東端まで海岸線に沿って進み、舟山(しゅうざん)島と朱家尖(しゅかせん)島のあいだの細い水道を抜ける。

攻撃目標は普陀山南側の湾。季節風は冬期の北寄りの風が未だ優勢なため、敵船の多くは風を避けるために島の南側の湾内に停泊しているはずなのだ。

天には十三夜の月があり、その光が穏やかな海面でゆらゆら揺れている。

漕手の腕が光を浴び、鈍色に輝く。

舳先に立つ花蓮の横には陳雪嬌(ちんせつきょう)が立っている。江浙の旅で倭寇に襲われた海浜の村で助けた少女は、あれから八年が過ぎて十三歳になっている。目の良さは相変わらずで、この目は戦場で必ずや役に立つと思い連れてきた。

その雪嬌が前方の闇を指さして言った。

「みえました。あと十里ほどです」

目を凝らすと、薄闇のなかに光の粒がみえた。目指す普陀山南側の湾内の炬火だ。

「みえてきた。もうひといき」

花蓮のことばに鼓舞されて、漕手たちが艪を握る手に力をこめる。

湾内の灯りが近づいてくる。湾口の高台には物見台があるはずだ。そこに詰めている敵兵が海上のわれわれに気づけばすぐに敵の砲が火を吹く。

花蓮の別働隊は兪大猷の率いる本隊と別れて東方へ迂回を始めた。兪大猷の隊はそのまま湾内に突入し、そこに停泊する船を急襲する。別働隊は島の東岸に上陸し、湾の東側から西に向かって攻撃しながら湾岸を横断する。花蓮たちを降ろした船は湾の西へまわり、そこで兵を収容して離脱するという作戦だ。

爆音がこだました。

湾口の高台にある砲台の大砲が発射されたのだ。船内に緊張が走る。敵を一兵も倒さぬうちに沈められてはたまったものではない。

湾に突入していく兪大猷隊のそばに水柱が立った。

二本、三本と水柱が立つが、みな兪大猷隊のそばだ。敵は別働隊には気づいていないのだろう。

半島を回り込んだ。半島のこちら側の海岸には灯りがない。このあたりにはひとがいないのだ。

船は月光に照らされた深緑色の海岸に近づいていった。

普陀山東岸の砂浜に上陸した。

敵兵の姿はない。

敵船が屯する湾とのあいだに丘があり、そのためここから湾内の様子はみえないが、兪大猷隊は既に湾内に突入しているはずだ。

花蓮は兵を急がせた。

前方にまばらに走る複数の影があった。明軍の夜襲を知り、湾に向かう敵だろう。

敵が花蓮の隊に気づき立ち止まって振り返る。

花蓮は矢を立て続けに三本射掛けた。

一瞬のうちに三人が倒れた。

残りの敵は、神業のような矢の攻撃に驚き、左右の林に飛びこみ闇のなかに逃げていった。

花蓮は兵たちに、

「追わなくていい。先を急ぐわよ」

と言って、再び駆けた。

湾内を見下ろす丘の上に出た。あとは坂を駆け下りれば湾岸だ。

兪大猷隊の船が敵船に体当たりをしているのがみえる。まず体当たりで敵船に損傷を与え、次に接舷して兵が敵船に乗り移るのだ。手はずでは、敵船に乗り移った兵が敵兵を倒しつつ油を撒き散らし、頃合いをみて自船に戻り、湾外へ退避しながら敵船に火を放つ。

湾岸には敵兵の姿が多数あり船に乗りこもうとしている。兵を乗せ終わった敵船が次から次へと漕ぎ出していく。別働隊の使命は湾岸を駆け抜けて、敵が海に出るのを妨害し、兪大猷隊の攻撃に時間の余裕を与えることだ。

湾岸の炬火に照らされて、敵兵それぞれの姿がみえる。みな前頭部と頭頂部の髪を剃り、側頭部の髪をうしろで結んでいる。

「倭人ね」

と花蓮が言うと、軍師を務める岑匡(しんきょう)が、

「どうでしょう。倭寇十人のうち真倭は二か三しかいないとか。しかし誰もが倭人を恐れるので、倭人でなくてもあのような恰好をしているのです」

「なにそれ、ばかみたい」

花蓮は弓を刀に持ち替えた。

そして深く息を吸い、猛然と坂を駆け下りた。

鐘富(しょうふ)と林玲玲(りんりんりん)がすぐそのあとを駆ける。

この三人のうしろを七人で一組の伍が続く。岑匡は花蓮たち三人のすぐうしろの伍の隊長を兼ねている。

敵は、突如後方から現れた一隊に動揺した。刀を抜き向かってくるが、もろい。やすやすと崩れていく。

花蓮の隊は、坂の下にいた敵を蹴散らし、海岸線に沿って西へ走る。

敵の数が多い。

先頭を走る花蓮が草原の草をなぎ払うようにして突き進んだ。刀の動きが滑らかで、あたかも舞を踊っているかのようである。

右の敵は斜め後方を走る鐘富が偃月刀(えんげつとう)で吹き飛ばし、左からの敵は玲玲が二刀で瞬く間に倒していった。

そのあとに続く伍の七人は武術に長けた四人とそうではない三人とから構成されている。通常の戦闘では四人が攻撃を担当し敵にダメージを与え、三人はとどめをさし首を取ることに専念するのだが、戦闘の目的や戦況に応じて役割や装備が調整される。今回の作戦では、戦闘力の劣る三人は枝葉が茂った長い竹を装備している。そのうちの二人は前方に、一人は後方に竹を向け、攻撃を担う四人に対する前後からの攻撃を防ぐことに徹している。

これは、今回の作戦の目的が、敵に致命傷を与え壊滅することではなく、圧倒的に少ない味方で敵を混乱させ、海岸に足止めすることだからだ。

各伍が敵を倒しつつ海岸線を進んでいく。竹による防御のおかげで味方で倒される者はほとんどいない。

明軍はこれまで倭寇に対して連戦連敗を喫してきた。そこに初めて倭寇を相手に互角以上の戦いをする部隊が登場したのだ。明軍連敗の主因は倭寇の個々の技量が明兵のそれを大きく上回っていたことだが、田州軍はチームとして戦うことで敵の個々の強さを封じたのである。いわば組織のちからで倭寇を圧倒した。

湾岸に建つ建物が燃え上がる。莫蘭(ばくらん)が間者や、雪嬌のような特殊能力者だけから成る伍を率い、建物に火をつけてまわっているのだ。

先頭をいく花蓮は湾の西端に到達し、そのまま丘の上に駆け上がった。

敵は追ってきていない。花蓮は一息ついて、湾を一望した。

湾内の賊船からまだ火が上がらない。

計画どおりであればもう湾内は火の海になっていなくてはならない。兪大猷軍の作戦進行が遅れている。

あとに続いていた伍が続々と丘に上がってくる。

兪大猷隊の作戦が遅れているのであれば、もういちど全兵を率いて湾岸に戻り、敵の足止めをおこなわなくてはならない。

湾岸へ戻る命令を出そうとした、まさにそのとき、湾内に火が上がった。

炎が瞬く間に広がっていく。

湾内が一気に明るくなった。

「もう、しっかりやってよね」

と、花蓮が言ったとき、莫蘭が駆け込んできた。

「花蓮さま。後尾の伍、複数が分断され、敵に包囲されています。このままでは壊滅します」

花蓮は隊全体を引っ張るつもりで西に向かって駆け続けたが、花蓮、鐘富、玲玲の三人の破壊力が突出しているので早く進み過ぎ、後続の伍はそれに追いつこうとするがあまり陣形が乱れ、隊全体が長く伸びてしまったのだ。そこを分断された。

莫蘭のことばを聞き終わるや否や花蓮は駆けた。丘の上の田州将兵がそれを追う。

後尾の伍を囲む敵兵の輪に向かって突き進んでいくと、少人数の敵の一隊が横から出てきて前に立ちふさがった。

そのまま敵にぶつかった。跳ね返されそうな衝撃があった。

明らかに他の敵兵とは異なる。なかなか切り崩すことができない。

花蓮の目の前に、こちらに向かって中段に構えている者があった。

その姿勢のままで動かない。岩のように落ち着いた姿勢をみて、花蓮は足を止めた。

その整った武具から、それが将であることがわかる。

この男を倒す。倒せば指揮官を失った敵を崩すことができるかもしれない。側面と後方は鐘富と玲玲が守っているので気にする必要はない。この目の前の敵に集中する。

すり足で間合いを詰める。

先に撃ちこんだのは敵将のほうである。きっさきが月光を浴びてきらりと光った。

花蓮がそれを受ける。

敵将の撃ちこみが強く、花蓮は体制を崩した。

(斬られる)

二の太刀は躱せない、と思った。

が、敵将は逆に足を引いた。

そして間合いを広げた。

敵将が顎を上げ、この場にまるでふさわしくない笑顔をみせた。

その頬を月光が照らす。

「あっ」

と、花蓮は思わず声を出した。杉沢庄次郎だ。

「杉庄(シャンジュアン)」

と言ったとき、うしろから岑匡の声がして、

「花蓮さま。退いてください。ここは退却です」

と怒鳴り、花蓮の肘を強く引いた。

「後方の伍を見捨てるわけにはいかないわ」

岑匡の腕を振り払い、杉沢に向かって刀を構えると、杉沢は、

「やあ、花蓮さまでしたか。日本刀を振っておられるので誰かと思いました」

と軽い口調で言って刀を下ろし、胸元に手を入れ扇子を取り出した。そして

「ちょっと待っていてください。すぐですから」

と言って、花蓮に背をみせ小走りに駆けていった。

杉沢は小高いところに駆け上がり、扇子を高く上げ、それを優雅に動かし舞い始めた。

すると、前方をふさいでいた小部隊が二列縦隊を形成して戦場を去っていった。

続けて、後方の伍をとり囲んでいた敵兵も、囲いを解いた。

◇◆◇◆◇◆◇

『倭寇の海英傑列伝 瓦氏夫人』は、16世紀の広西壮族の女性で、一軍を率いて倭寇に勝利したスーパーヒロイン、瓦氏夫人をモデルとして描く大河小説です。こちらではその全文を連載で掲載しています。

アマゾンの購入ページはこちらです 書籍紹介サイトはこちらです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?