舞台『ガラスの動物園』感想

家族という関係性にもし少しでも息苦しさを感じたことのある人ならば誰しも、共感を覚える戯曲だったのではないだろうか。

本作が初めて上演されたのは80年前だというが、当時のアメリカの不況の時代と今の時代の閉塞はどこか重なるところもあり、トムの追憶の語りは物語の舞台と現実世界とをシームレスに結びつけることに成功した。

◆他人でも自分でもない、「家族」という関係性にサヨナラできない

家族ゆえに、愛する。

家族ゆえに、憎む。

でも家族ゆえに、切り捨てられない。

家族という関係性は不思議なもので、自分ではないのに自分という存在との連続性を感じざるを得ない。身体も心も自分とは別個で、だから他人だと言い切りたいのに、それは世間的にも心情的にも容易に許されることではない。トムは家計を支えるために、死んだ方がマシだと思いながらも倉庫での仕事をなんとかこなそうとするし、ローラは母親に言いつけられた指示を、できないと狼狽しながらも最終的にはいつも遂行しようとする。アマンダは母親として子どもたちの幸せを一番に願って精力的に動いているのだ、たとえ子どもたちがその行動に抑圧を覚えていたとしても。彼女には「子どもたちの幸せを一番に考える」という一本筋が通っており、それをトムもローラも痛いほどわかっている。だからこそ母親を容易に切り捨てることはできないが、彼女の信仰する幸せの形は、自分の成し得なかった幸せの形をしており、それを押し付けられていることに子どもたちは苦悩している。

母親は娘を自分の分身のように扱う、とよくいわれることだが、アマンダとローラの関係性にはそれが顕著に見て取れた。アマンダがローラに、月に向かって願い事をしなさいというシーンは印象的で、アマンダは自分の思い描く幸せとローラの幸せは同じだと信じているが、おそらくローラの思い描く幸せはもっと別の形をしていたろう。それが無性に、せつないシーンだった。またジムの出て行ったあとの、母と娘の頬を寄せ合うまるで一心同体な様子には背筋が寒くなる思いがした。本来ならば母が娘を慰めるシーンなのだろうが、互いの悲しみを感じ合い、慰め合っているように感じたのだ。娘の悲しみは母の悲しみ、母の悲しみは娘の悲しみ、なのである。

アマンダはトムを自分勝手だと責め、ローラが結婚するまではトムが彼女の面倒をみろと言いつける。するとトムは、自分には自由がない、抑圧されているのだと訴える。彼が本当に好き勝手に生きているのなら、なにも好き好んで倉庫での仕事などしていないしとっくに家を飛び出ている。家族を思い苦しみにも耐えているというのに、まるでそんなことは一切見えていないみたいに、さらなる苦労を押し付けようとする母親に、トムは心の底からの叫びをぶつけるのだ。家族だから、という理由で人の一生はここまで踏み躙られていいものだろうか。家族という運命共同体をぶち壊してしまうことは、そこまでの罪なのだろうか。

とはいえアマンダも、自分の分身たるローラへの優先度が高いだけで、トムが閉塞と苦悩を抱えていることを知らないわけではない。彼女がトムの深夜の遊びに対して特にきつくあたってしまうのは、出て行った父親の面影と重なるところがあるからかもしれない。トムもまた、家族のために自分が踏ん張って働かねばならないことを知っている。互いに家族を想いやる心を持っているから、彼らの言い合いはやるせない。クソババァと吐き捨ててみようがアヘン窟と脅かそうが、トムには母親への愛がある。また母親も、トムのことを愛しているからどんなに出ていけと金切声を上げたって、本当に出て行ってほしいなんてこれっぽっちも考えてはいない。家族愛はときに互いを縛り合う、優しい呪いだ。

そしてローラという存在は彼らにとって引力のようである。ローラは足の不具合のこともあり劣等感にまみれ、社会的な生活をまるで送れない人間だが、その優しさと可憐さときたらまるで妖精のようだった。劇中、トムが、自分たち家族以外の人間から見れば姉は普通ではない、と言ったシーンが印象的だった。そもそもこの舞台自体がトムの追憶の物語であり、自然、愛する姉のローラは幻想的に詩的に、うつくしく描写されるものである。なるほどこんな娘なら、姉なら、女の子なら、愛せざるを得ないなと思わされる説得力。ジムに婚約者がいたことがわかり絶望するシーンで、わっと泣き叫ぶローラには思わず鳥肌が立ってしまった。この美しい娘の悲嘆を、決して母親もトムも、見逃せるはずがないと思ったからである。階段で転んだローラをトムもアマンダも飛んでいって様子を見にいった一幕のように、これからもローラへの愛が、この家族をよくも悪くも結びつけるのだろうと思わされた。

だから、家を飛び出して旅を続けるトムの肩を掴むのは母親ではなくローラであったことにも納得なのである。そして蝋燭を吹き消させ、「グッドバイ」と告げた相手も、勿論ローラであった。

「グッドバイ」という言葉は家を出て行った父親が母親に告げた言葉でもあり、ジムがローラに告げた言葉でもある。物語の冒頭、アマンダは、父親の別れの言葉はグッドバイだったと語った。グッドバイ、その言葉には束縛から逃れ、自ら解放を求めて颯爽と別れを告げたようなイメージを持っていたが、その実どうだろうか。父親と同じ轍を踏んでいるトムが未だに過去を懐かしんでいること、そしてなにより関係性を自ら断ち切ったのではなく、ローラに断ち切らせた(蝋燭を吹き消させた)情の脆さを考えると、「グッドバイ」の台詞に込められた、家族とサヨナラできない気持ちについて、想いを馳せてしまうのである。

◆それぞれの心に潜む、ガラスの動物園

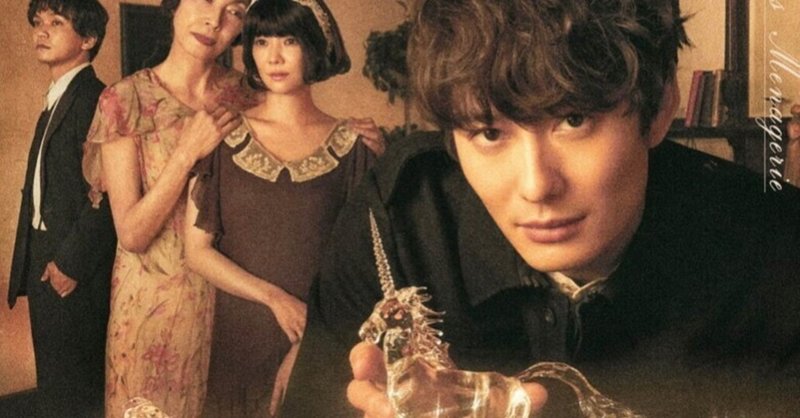

タイトルにもなっているガラスの動物園、これはローラが愛してやまない、動物を象ったクリスタルの置物たちのことであり、シンボリックに舞台の中央に据えられている。

ローラは自分の世界に閉じこもり、このガラスの動物園を愛でることのみを日々の楽しみとしている。動物たちのなかでもいっとうお気に入りなのはユニコーンの置物で、普通の馬たちと違って角が生えているが、それでもほかの馬たちと言い争うこともなく平和に暮らしているのだとジムに語る。まるで足の悪い自分自身を投影し、彼女自身の夢や幸せを語っているかのようだ。だが、そのユニコーンの角はジムとのダンスの最中に、壊れて取れてしまう。もしもジムが別の女性と婚約している身ではなく、ローラと恋に落ちて成就するというシナリオであれば、角を失い普通になれたユニコーンは、彼女が自分だけの世界から外の世界へと歩きだすことを示唆するものだったかもしれない。しかし現実には、そうはならなかった。ローラのモデルとなった、作者テネシー・ウィリアムズの実の姉もローラのように神経が過敏で、前頭葉切除の手術を受け後遺症に苦しんだのだと知ると、ユニコーンの意味するものの重たさがいっそうのしかかる。壊れやすい、繊細な心を象徴したガラスの動物園。それは、逃れられない抑圧から唯一、心を自由へと飛び立たせることのできる楽園であり、あの閉塞した世界で生き延びるためには決して他人に傷つけられて良いものではなかったのだ。

このような「ガラスの動物園」は、ローラだけではなくトムも、アマンダも心の中に潜んでいる。

アマンダは、南部で華やかな青春を送った自身の過去に囚われており、その思い出を何度でも引っ張り出しては得意げに語ってみせる。青年紳士ジムが訪問してきた時の立ち居振る舞いは、場違いなドレスを着るなどコミカルに描かれるものの時折、まるで自分自身が若返って青年紳士をおもてなししているかのように見える場面もあり、少しだけゾッとしてしまった。

そしてアマンダの、ローラの足のハンデに対する態度。ハンデを負っていることについて娘にどのように接すれば良いのか、私にも正しい答えはわからないが、決して足のことを口に出してはならない、と何度もトムやローラに厳しく言いつけるアマンダは、まるで娘の足のハンデを無いものとして扱おうとしている、つまり現実から目を背けているようにも見えてしまった。

トムもまた、現実とは違うフィクションや詩に現実逃避することで、抑圧された世界をなんとか生き抜いていた人間だ。彼は夜な夜な出歩いては映画を観て、現実では満たされることのない夢や希望、興奮やスリルを、フィクションで味わっていたのである。また、彼は詩を書く人間だった。その熱中ぶりを理解する人間はごく僅かであり、彼を社会から遠ざける一因となったものの、詩こそが彼の本来の生きる道であり心の救いであったろう。では、映画のやっていない深夜にいったいなにをしていたのか。それは定かではないが、岡田将生さんの演じるトムならば、悪いことなんかなんにもせずに、ただ街を思い悩みながらぷらぷらと彷徨くくらいにとどまっているのではないかと思わされた。私は「ガラスの動物園」の戯曲を初めて観たので他の演出を知っているわけではないが、トムとは、岡田将生さんの繊細な優しい人柄が滲み出たキャラクターだと感じている。クソババァ、という台詞がいい意味で似合わないのだ。そんな言葉で人を罵った途端に人を傷つけた痛みで胸が張り裂けそうな、そんなトムであった。

◆息子力が爆発している本作の岡田将生さん

岡田将生さんの一ファンとして今回の作品における彼の印象を少しだけ話させていただくと、まず、日本で一番ロングコートが似合う男だという話をしたい。演技ではなく容姿の話からしてしまうのは良くないと思いつつ、でも本当に岡田将生さんのべらぼうに良い顔とスタイルが、舞台だからこそ十二分に威力を発揮していると思っています。

長い手足がしなやかに動けば目で追わずにはいられない華があり、日本人離れした造形美は外国の戯曲の世界観にするりと溶け込む。

岡田将生さんの舞台はどの作品も一度は劇場で観てきたのですが、その舞台映えもする美しさには未だに脳がびっくりします。特に今回、ロングコートを羽織った時の似合い方が尋常ではなく、もう一生ロングコート羽織ってて欲しいと思いました。

さて先述の通り岡田将生さん演じるトムはその繊細な優しさが魅力なのですが、息子力も高くてめちゃくちゃ可愛かった。母親にあれこれ言いつけられて反発し、いや、いや、をするように首を左右に振るところの子どもっぽさといったら…家から出よう、家族なんて捨ててやると葛藤しながらも家族への愛を捨てきれないリアルな青年像が迫ってきて…息子力高いな…となりました。そういえば最近は別の舞台作品でも、新宿の路地でみっともなくお母さーん!と叫んでいましたね。

本作では語りの役割も担う岡田将生さん。相変わらずの声の良さと、まるで小説を読んでいるかのような詩情ある語り口、時折滲む、トムの苦悩。堪能しました。個人的には、語りのトムと物語の世界が重なり合い、物悲しい青白いライトを浴びているときの物言わぬ語り手トムの憂いを帯びた横顔もとても好きです。

今年は「ドライブ・マイ・カー」や「大豆田とわ子と三人の元夫」はじめたくさんの作品に出演し、とりわけ印象的な役柄を演じておられ、彼の魅力を再確認できたとともに、新しい一面も魅せていただけたステキな年でした。そんな年の締めくくりに観るに相応しい、美しい戯曲。どうか大千秋楽まで無事に走り抜けられますように。そして来年も、またステキな映画やドラマ、舞台でお会いできますように。

(2021.12.18観劇)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?