100いいね以上のツイートまとめ① ~大腿骨近位部骨折~

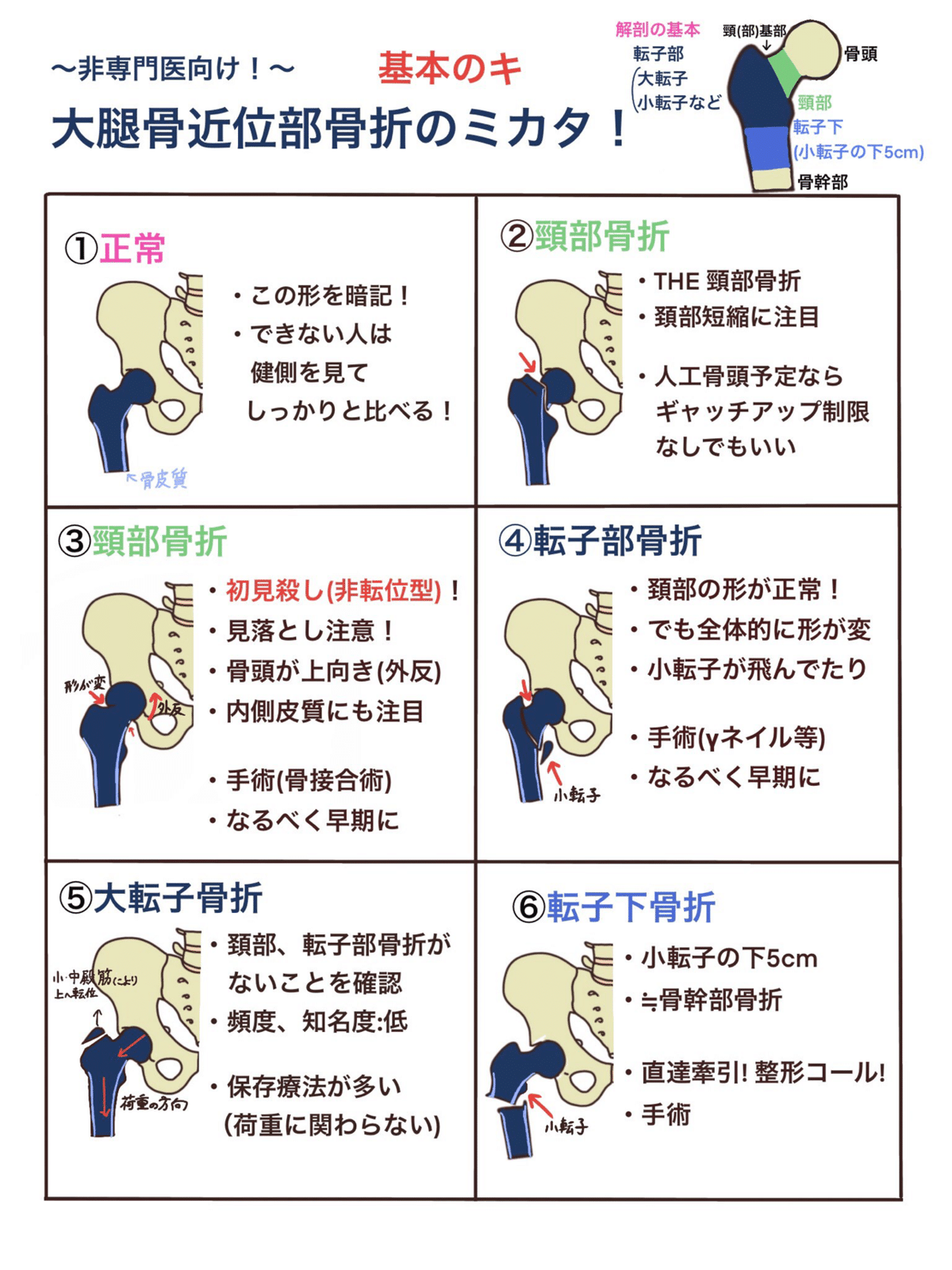

1.大腿骨近位部骨折のミカタ

【大腿骨近位部骨折】

— はむ (@orthopedic_ham) September 12, 2021

非整形外科向けに基本のキをまとめました。

骨折の種類、股関節Xp正面の見るポイント、そして実際のXpで復習を2枚でできるようにしました。

間違っている点やご質問があればよろしくお願いします。#頸部骨折#頚部骨折#転子部骨折 #大転子骨折 #転子下骨折 pic.twitter.com/5f5vxdtCmv

左右で並べてみたので、イメージつきやすいでしょうか。

大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折は頻繁におこる骨折です。

”高齢者が転んで股関節を痛がって動けません”と救急要請があればほぼこれだと言っても過言ではありません。

主に上の二つを合わせて大腿骨近位部骨折と言ったりします。

実際、非整形外科医が診断するにはここまでで十分で、あとは入院させていただいていればいいんですが、整形外科の医師のみならず関わるスタッフはこれ以上には知っていなければなりません。

とはいえ、とりあえず、股関節あたりを痛がって動けない患者さんの診察にあたるとき、こういう骨折があると知っててレントゲンやCTをみれば見逃しを減らせますよという意味で投稿したツイートです。

マニアックな話。

リプ欄で頸部骨折の「非転位型」と「転位型」について質問をいただきました。

骨折は部位によって分類があるのですが、大腿骨頸部骨折で昔から有名なのはGarden(ガーデン)分類です。

Stage Ⅰ〜Ⅳがあります。

StageⅠ:骨頭が外反(イラストの③)している不全骨折(内側のカルカーと呼ばれる荷重ストレスに強い部分は折れてない)

StageⅡ:ほぼズレていないが完全骨折して噛み込んでいる状態です。(肩をすくめて首を縮めているイメージ。)

StageⅢ:Ⅱ型と似ていますが、回転の転位(ズレ)が加わります。

StageⅣ:周囲の軟部組織が断裂し完全に転位しています。レントゲンを見れば見逃すことは少ないです。

ですが、実際、4つの区別が難しかったり(検者間で一致率が高くない)や、治療法としては、ⅠとⅡ、ⅢとⅣの二分して考えて問題ないことが多いので、

前者を「非転位型」、「転位型」の2タイプに分ける考え方が根付いてきています。もちろん、Garden分類は共通言語としてまだまだ使われているのでなくなることはないかもしれません。

ちなみに、非転位型は骨頭の栄養血管が損傷しているリスクが低いので骨接合術、転位型は血管も損傷され、いずれ骨頭壊死をおこすリスクが高いことから人工骨頭置換(挿入)術が選択されることが多いです。

2.簡単に手術で”歩けるようになります”と言わないで

当直で頸部骨折入院させてくれるのはありがたいけど、「歩けるようになるために手術しましょう」って非整形が言わないでよ、、。

— はむ (@orthopedic_ham) February 14, 2022

先ほどの大腿骨近位部骨折に続きます。

大腿骨大転子骨折単独は保存加療で治療できますが、このツイートのようにMRIを撮るとほとんどが転子部骨折を合併していることが多く、つまり、ほとんどが手術適応になるわけです。

この論文によるとMRI撮った16例のうち、14例が転子部骨折だったそうです。

— はむ (@orthopedic_ham) September 14, 2021

結構な率ですよね笑

「大転子骨折の診断は正しいか?」https://t.co/QGpJBY2cij

よく、「もうこんな年だから手術はいいよ」「もう高齢ですが手術できますか」などと言われますが、手術しないと基本的には歩けない或いは長い期間寝たきりになるので、持病の悪化や肺炎、尿路感染症、床ずれ(褥瘡)、廃用、認知症など悪いことがたくさん起きます。なので「全身麻酔がかけられる体力があれば100歳だろうが手術します」と説明しています。

とはいえ、この骨折、入院をきっかけに歩行能力が落ちる方は多いです。

歩行能力が、独歩→杖歩行→歩行器(シルバーカー)→車椅子→寝たきりの段階があるとすると、1〜2段階落ちてもおかしくないものです。

特に、認知症がある方は、リハビリしても忘れてしまって積み重ならないので全然リハビリがすすみません。また、元々筋力が弱い方、リハビリに消極的な方も同様になかなかリハビリが進まず、ついこの間まで歩けていたのに、手術しても歩けなくなることも全然珍しくありません。

なので、決して手術する医師以外は”歩けるようになるために手術”とは言わないでください。訴訟、クレーム、不信感の元となりますので。。

よって、当直で入院させてくださった先生は、

「今日は骨折があって(ありそうで)入院になります。手術が必要かもしれないので、詳しくは明日以降整形外科の先生に聞いてください」と伝えてください。よろしくお願いします。

そもそも診断も合ってないことあるんだから、

— はむ (@orthopedic_ham) February 14, 2022

「詳しい診断名と治療については明日整形外科の先生から聞いてください。」でよくない?🙄

なお、私がよく説明する手術の目的は、1に徐痛、2に離床、3に歩行としています。

そうですよね、

— はむ (@orthopedic_ham) February 15, 2022

1に除痛

2に離床(起居移乗)

3に歩行

だと思ってます

少し長くなったのでここまでにします。

長すぎたら読者も大変ですからね。これくらいの量にしようと思います。

もしいいなと思ったらハート(スキ)をよろしくお願いします。

何かあればコメントに書いていただけたら読みます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

整形外科医はむ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?