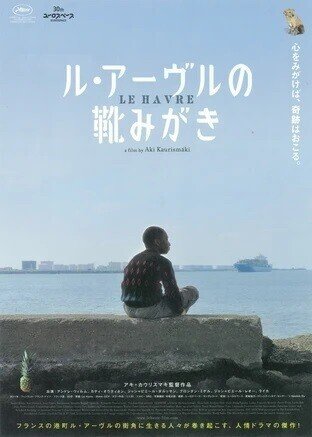

◆レビュー.《映画『ル・アーヴルの靴みがき』》

※本稿は某SNSに2020年6月7日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

アキ・カウリスマキ監督の映画『ル・アーヴルの靴みがき』見ましたよ~♪

フィンランド人の監督カウリスマキが脚本・監督・プロデューサーを務め、2011年にフィンランド・ドイツ・フランスの共同制作として発表された映画。カンヌ映画祭でプレミア上映され、FIPRESCI賞を獲得したコメディ映画です!

<あらすじ>

フランス北部の港町ル・アーヴル。ここでしがない靴磨きとして生計を立てているマルセルは微々たる賃金で妻アルレッティと飼い犬ライカと、そして毎日の少量のワインと共に、慎ましやかな生活を送っていた。

このときフランス国内は移民問題が深刻化しており、政府は流入してくる不法移民に手を焼いていた。

そんなある日、港についたコンテナの中からアフリカからの密航者が見つかる。

彼らはすぐに警察に身柄を抑えられたが、その中の一人の少年イドリッサが、警察の手を逃れて脱走した。

ちょうどその頃マルセルの妻アルレッティは体調を崩して病院に運ばれる。彼女の病は、医師から余命宣告を受けるほど深刻だった。

アルレッティは医師に、夫には余命宣告を受けたことを言わないでおいてほしいと頼む。

マルセルは顔には出さないものの、妻の病気に大分ショックを受けているようであった。

そんな折、マルセルは警察に追われている最中のアフリカ人少年イドリッサと出会う。

彼はイドリッサを警察から匿う事にした。

イドリッサはどうやら、母がいるロンドンに行きたいようなのだ。

マルセルは、警察から少年を匿い続けながらも、少年の母親の現住所を調べ、お金を集め、友人に助けられながらも、イドリッサを助けるようとフランスを駆けまわるのだった……

というお話。

<感想>

アキ・カウリスマキ監督の作品を見るのは初めてなんですが、本作はなかなかユルい感じが心地よくて楽しめました。

もっと芸術的な映画なのかと思ったら、かなりエンタテイメントしてますね~!

例えていうなら「山田洋次監督・原作の下町人情物語・フランス篇」といった所(笑)。ホントに昔ながらの人情話って感じで癒されます!

登場人物には誰一人心から悪い人がいない……というこの感じ。

確信犯的に「絶対に誰も不幸にならない」この感じ。

収まるべき人が収まるべきところに納まる、散らした伏線が全て回収されるこの人工性の強さ。

ほんの些細な贅沢しか許されない貧しい庶民ではあっても、みんなどこかで人情で繋がっているこの感じ。

登場人物たち一人ひとりの本当に些細な情の掛け合いによって、最終的にみんなが幸せを得る。

登場人物たちはみんな貧しくも慎ましやかに生活していて、素朴な善人ばかり。

大変な犠牲を払って幸せをえる、というのではなく、庶民が皆ささやかながらも当然のように協力し合って、ちょっとした幸せを得る。

これはそんな物語。

貧民の哀愁が裏側に漂っていながらも、みな素朴な善人で、贅沢はできなくても十分楽しくやっていっている。

こういった「人情噺」というのは、江戸時代の長屋に住んでいた庶民を描写した落語なんかにもよく出てくるように、日本人にはこの手の物語はけっこう好まれるんじゃないでしょうかね。

特に、ラストに出てきた「庶民たちの些細なアイデアによる仕掛け」なんてのも、いかにも人情噺を題材にした日本映画なんかに出てきそうで微笑ましい。

ずっと「悪い人」かと思っていた人が、実はいいひとだったと分かるくだりなんかも、人情噺ではありがちですね。ジブリの『ルパン三世カリオストロの城』の銭形警部みたいな(笑)。

ということで、本作はけっこう日本の人にこそ見てもらいたい心の温かくなるエンタテイメントです。

お話し作りもハリウッド映画みたいに実に親切で分かり易い。

日本人好みのテンポの早さがあって、ぽんぽんと小気味よく進んでいくので見ていて退屈することはないでしょう。

人物描写も実に分かり易いキャラ設定をしています。

あのおヒゲのモネ警視なんかはキャラが立ってましたね~! 聞き込みに来た八百屋で「何か買いますか?」と聞かれてパイナップルを購入し、シブイ顔しているのに町中でパイナップルを丸々一個、裸のまま持ち歩いたりするオチャメな面もあり(笑)、聞き込みの先々で「〇〇を一杯」と言って赤ワインを一杯注文して黙ってクイっと飲む感じもステキ。

マルセルに対して「ツケが溜まってる」とぶーぶー文句をタレながらも、マルセルから黒人の少年を匿って欲しいと頼まれると、何も聞き返さず黙って引き受ける根っからの善人なパン屋のおかみさんもいいキャラしています。

ベトナムからの不法移民にも関わらず中国人だと偽ってマルセルと肩を並べて靴みがきをしているチャングもいい奴だ。

こういう感じでキャラ立ちした登場人物たちが多いのも日本人好みではないでしょうか。

また、本作はシーンの繋がりだったり作品背景だったり、登場人物たちの関係性だったりといったものの説明に関しても、例えばゴダールの芸術系映画みたいに視聴者が必死に頭を使って把握しながら見るようなストレスは感じません。

登場人物たちの関係性は単純明快。

撮影当時のフランス情勢も、作品の途中に登場人物たちが見ているテレビのニュースで懇切丁寧に説明してくれる。

黒人少年とマルセルが出会うシーンでは、黒人少年が出てきた直後に彼を捜索している警察がわらわらっと現れて「黒人を見ませんでしたか?」みたいな、説明的で分かり易いシーンにする。

この若干ベタな感じさえする「分かり易さ」というのは、こういったエンタテイメント作品としては、視聴者に余計なストレスを与えないという意味ではとても重要な要素だと思います。

ただし、少々通俗さが優ってしまっているきらいがないでもない。

例えば、女房とケンカして落ち込みながら酒を呑んでいる「リトル・ボブ」ロベルトは、顔が見えないくらい逆光にして黒く塗りつぶしているのに、そこに女房のミミが現れて「わたしのロベルト!」「おお、ミミ!」と仲直りした瞬間にバァ~っと照明が当たって明るくなっちゃう、あの演出はさすがにわざとらし過ぎて笑っちゃいました(笑)。

本作は一見、移民問題やフランスの下層市民を背景にした苦み走った物語かと思いきや、語り口はほのぼのとしていてノンキでした。

そして、ホンワカして終わります。

完全にエンタテイメントに徹しているのならば全く問題ないのでしょうが、もし監督がこれら作品背景に対して何かしらのメッセージを込めたいと思っていたのだとしたら、それはどれほど視聴者に伝わったのだろうか、とちょっと疑問に思います。

例えば、本作から分かり易く、そして強く受ける印象と言うのは「皆が貧しくて贅沢する余裕なんてありゃしないけど、それでも些細な楽しみと、小さな幸福があればそれなりに楽しくやっていけるさ!」といった昭和三十年代の貧しい頃の日本を思わせるような感覚だと思います。

つまりは「貧困層の現状肯定」とも受け取れかねない描き方なわけです。

それが本当に日本の昭和三十年代の頃のように「これから頑張って発展していくぞぉ~!」という希望が見える状態での貧しさだったらまだ希望も持てて良いのですが、本作はそのような将来的な希望のようなものはなく、どこか諦めにも似た哀愁が漂っています。それは何故でしょうか?

例えば、黒人少年イドリッサはロンドンに渡って母親と再会する事ができたとして、その後幸せに暮らすことが出来るのでしょうか?

イギリスには移民問題や黒人差別がないなどとは思いません。

少年の未来に完璧な幸福が待っているという保証はないのです。

それは、フランスの下層市民であるマルセルたちだって事情は同じでしょう。彼らの貧困にも、先が見えないということでは似たようなものです。

こういうホンワカ映画に対してこういう事を考えるのは野暮の極みかもしれませんが、つまりはこの映画のラストで見られる「全方向に向けた出来過ぎなハッピーエンド」というのは「一時的な幸せ」でしかないわけです。

不法移民はこれからも変わらず密航してフランスやイギリスなどヨーロッパ全土に流れていくでしょうし、マルセルはこれからも貧困から抜け出すことなく、老いてなおお靴みがきを続けながら家やバーでワインを楽しむ日々が続くでしょう。

また、ぼくがこの映画の最初のほうを見て疑問に感じたのが「あれ?これいつの時代を描いた映画だ?80年代かな?」等と言う事でした。

確認してみると、製作は2011年!

21世紀になってさえ、マルセルの家にはPCもスマホもCDの一つさえもなく、音楽はレコードとラジオから聞き、電灯は暗く、掃除機さえもなくて未だにホウキとちりとりで掃除をしている。

そして、マルセルの楽しみと言えば酒くらい。

この人たちの生活レベルというものは、いったい何年前から止まっているんでしょうか?

そして、その現状に対して、この国の上流クラスの人たちの生活とどれだけの格差が開いているのでしょうか。

本作にはそういった金持ちは一切出てこないので、貧しい庶民を描いているとはいっても、その現状は外国の我々からは推し量れません。

本作は明らかに下層市民を描いているにも拘らず、その下層市民がどれだけ貧困に喘いでいて、貧富の格差がどれくらい開いているのか、といった大きな視点がないのです。

ほとんど下層市民と貧しい移民の生活ばかりが描写されているので、相対的に彼らの貧しさというのが全くわからない(ヨーロッパ人だったら理解できるかもしれませんが)。

結果として我々の受ける印象は「彼らは貧しいが、決して不幸ではないのだ!」といった感覚でしかありません。

つまり本作は、モティーフ自体はどこか深刻そうなものを選んでいるにもかかわらず「本当に深刻な事態」があるという現実からは巧妙に目を逸らしているのです。

何故こういった形式を取っているのかは分かりませんが、少なくともぼくにはこの映画は、そういう風に感じられました。

まとめると本作は、何も考えず徹頭徹尾エンタテイメント映画として楽しめば良い人情噺の名作として評価はできるものの、モティーフ自体は深刻な問題を取り上げながら、その問題に触れそうで触れない所で寸止めしているという、何故かテーマ性が宙ぶらりんな作品、といったどこかノドの奥に小骨が引っかかったような釈然としない感じを受ける作品だと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?