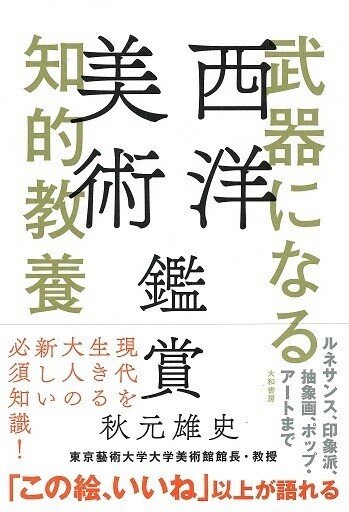

◆読書日記.《秋元雄史『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』》

※本稿は某SNSに2021年9月28日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

秋元雄史『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』読了。

「武器になる」とか「知的教養」とかあると情報量が多そうに見えるかもしれないが、本書はかなり情報量を削って書かれた西洋美術入門書である。

本書の書かれ方はむしろ「美術入門書」というよりかは「ビジネス書」と言ったほうが適切なのかもしれない。

というのも、本書の「プロローグ」の一節「ビジネスはアートに似ている」にて太字で強調されている一文に「欧米では今、ビジネスシーンでアートが注目されています。アートに親しんだ起業家が次々と社会的な成功を収めています」という記述がある事からもその意図はかなり明確に表れていたのかもしれない。

そして、本編の書かれ方もよくあるビジネス啓蒙書と同じような書かれ方をしているのも特徴の一つである。

即ち「重要な部分の文章は太字で強調してある」「章の冒頭にその章の内容のまとめが箇条書きにされている」「ステップ1表現で見る/ステップ2史実で見る……等と攻略法の手順が書かれている」といった流行りのビジネス書の特徴に当てはまるような書かれ方が本書もされているのである。

つまり本書の想定読書スタイルは「時間のないビジネスマンが、電車の中でストレスなく読めるレベルのライトな読みやすさで、コスパのいい知識獲得ができる」といった所に焦点を当てているようなのである。

こういった、明らかに「ビジネス啓蒙書」としての体裁を整えているのは(編集者の意向もあるだろうが)本書のテーゼの一つが「海外で通用するビジネスマンになるには美術の知識も教養の一つとして身につけておいたほうがいいよ」というものだからであろう。

つまり本書のタイトルには、正式には「ビジネスマンのための」という枕詞が入るというわけだ。

◆◆◆

そもそも本書のブック・デザインからして、どこか「権威主義的な感じ」を何となく受けていたのだが、その正体が本書を読了してからやっとはっきりした気がしている。

本書に何となく違和感を覚えたのは、例えば本書の著者の「東京藝術大学大学美術館館長・教授」という"肩書"が、本書の表紙にも、更には細い"背表紙"にさえも掲載されている点である。

通常タイトルと著者名しか入れられる事のない、非常に限られたスペースである本の背表紙なんかに、わざわざ追加しなければならないほど著者の"肩書"は重要な情報なのか?と考えれば"肩書"なんて情報をわざわざ強調して「権威付けよう」という意図が見え透いている所がいかにも本書の「権威主義的な感じ」を象徴しているとは言えないだろうか。

この本書の「権威主義的な感じ」は、著者のプロフィールが四百字詰め原稿用紙約2枚分ほどの分量(字数、数えました)もある長さだという点にも表れている。

◆◆◆

さて、本書はこのような本の体裁以外にも、内容についても普通の美術入門書とは違ったある傾向がうかがえる。

その一つが――おそらく本書がビジネスシーンで使える美術教養を目指した本という意図があるからだろうが――本書の狙いの一つに、どうやら「現代アートをどう解釈するか」の手引きをする意図が見える点である。

そのためか、本書には古典からロココ期までの美術史を大幅に省略しているという大胆な特徴がある。

18世紀以前の西洋美術についてはルネサンスとバロックしか取り上げておらず、ロマネスクもゴシックもマニエリスムもロココさえもほぼ省略してしまっているのである。

これは、美術史としてはけっこう大胆だ。

確かに教科書的な美術書だと中にはマニエリスムを簡単な紹介に留めているようなものもなくはないのだが、マニエリスムは一切記述がないというのも珍しい。

ロココ美術に関しては、1行ふれただけで終わってしまっている。

18世紀の多くの時期を占めるロココ期の美術を省いてしまっているというのは、西洋美術史の入門書としては、ちょっと省略の程度がきつすぎないだろうか?

本書の特徴の一つである「美術表現だけでなく、歴史的な文脈と共に美術を見てみる」というスタンスからも、ロココ期の分かり易さと面白さを無視してしまってもいいのか?と疑問に思わざるを得ない。

ロココ期は例えば、ロココ美術を代表するフラゴナール『ぶらんこ』等にも明らかなように、貴族趣味横溢、優美で繊細、貴族の栄光と牧歌的雰囲気が伺える美術様式があったが、この優美さの裏では後年、フランス革命を引き起こし宮廷貴族の絶対主義を崩壊させる様々な末期症状が進行していたという事情があった。

ロココ様式は18世紀の貴族趣味から盛り上がり始め、フランス革命によって象徴的に斬首させられた特徴的な美術様式でもある。

これほどはっきりと歴史と美術史の関連が分かり易い美術様式であるのに「歴史的な文脈と共に美術を見てみる」という本書のコンセプトにはそれほど合わないのだろうか?

こういった所に、本書が表向きは西洋美術史の流れを俯瞰して見ているかのような体裁をとりながらも「現代アート(というか20世紀美術)」のほうに重点を置いているという裏の意図が透けて見えるのである。

つまり「解釈の必要のない"見てわかる"絵画様式についての説明はあまりしない」という意図なのだろう。

◆◆◆

「見てわかる絵画様式についての説明はあまりしなません」というコンセプトは、本書の「プロローグ」にもある程度ニュアンスを穏やかにして書かれている。

「西洋美術は感性だけで楽しむものではない」というタイトルの一節「感性だけで絵画を鑑賞するのは、とてももったいない見方だと言えるのです」である。

「西洋美術は感性だけで楽しむものではない」というのは、一理ある考え方である。というよりも、逆に言えば日本では西洋美術を見る際、一般的にあまりに「教養」を軽視しすぎていると言わざるを得ないほどなのである。

特に近代より前の西洋絵画を見る際くらいは、ある程度の歴史的文脈を抑えておきたい所である。

もちろん、そういった教養がなければ西洋絵画を見ても楽しめない、等とは言わない。

だが「明らかに描かれている事」を知ろうともせずに「自分なりの解釈だけで楽しめる」というスタンスは、単に自分の感性を絶対視しすぎで、それは安易に「楽しめない作品=悪い作品」と評しかねない愚行ではなかろうか。

だから、西洋美術を楽しもうと思うのならば、美術史や西洋史を事前に学んでおいたほうが良いという著者の主張は、ぼくもある程度は同感なのである(しかし、それならば何故本書では多くの時期の美術の解説をバッサリとカットしてしまったのか?)。

また、現代アートについても、村上隆などがさかんに主張しているように"文脈"を無視してその作品単体だけで評価を下す、というようなやり方は少なくとも西洋マーケットでは行っていない。

コンセプトが重視される現代アートでは「アート界の流れを重視する」というスタンスは、古典絵画よりも重要視されるようになっている。

だからという事もあってか、本書ではフォーヴィズム以降の20世紀美術の解説に本書のほぼ半分の分量を使っているのである。

この後半の説明で重視されているのは、作品の抽象度や作品のコンセプトが重視されるようになっていった20世紀美術を象徴する個々の作品の解釈の仕方である。そのヒントを小出しにしながら解釈の仕方を説明しているのである。

しかし、それでもこの後半では20世紀美術の重要な流れであるアールヌーボーやアールデコ、構成主義、未来主義、アンフォルメルなどの説明は割愛されてしまっているのである。

この著者の省略の基準はどこにあるのか?――やはりアールヌーボーのような一目見て美しいとわかる"分かり易い美術"を割愛しているという事なのだろう。

つまり本書は、前半部はルネサンスから19世紀近代美術までの流れを足早に説明し、後半部は20世紀美術の流れを、解釈しにくい分かりにくい作品に限って「どう解釈すればいいかわかるように」解釈のヒントをだしながら解説する、という構成になっているのである。

◆◆◆

以上が、冒頭でぼくが本書の想定読書スタイルを「時間のないビジネスマンが、電車の中でストレスなく読めるレベルのライトな読みやすさで、コスパのいい知識獲得ができる」だと推測した理由である。

勉強や仕事にも「コスパのいい攻略法」があるように、美術の教養にもその手の「攻略法」がある、という考え方がなければ、おそらくこういったスタンスの本は生まれないだろう。

最近日本では、何にでも「コスパの良い攻略法がある」と考えるスタンスが流行しているんじゃないだろうか、と感じる事が多い。

こういった学習法は確かに「コスパ」は良いかもしれないが、上に示してきたようにそういう「コスパ」だけを求める学習法というのは、逆に言えば「〇〇は情報的価値が低いから」という理由で様々な情報を恣意的にガッツリ削除していく学習法だとは言えないだろうか。

この手のコスパのみを求める学習法というのは、ぼくとしては「入口」としては否定するものではないのだが、この手の啓蒙書を読んだだけで「知ったかぶりができる」と勘違いする人が出てきたり、重要部分がガッツリと欠落した偏った知識を作ってしまう原因にもなってしまうのではないかと危惧するのである。

ハリボテばかりで"哲学"のない知識。あまりに道具的で、血の通っていない知識。

そういう偏った知識を、20世紀現代思想や欧米の現代科学思想は、批判してきたのではなかったのか。

――つまり、「効率が良いから」という理由で拡大しすぎた科学知識が大量破壊兵器や核兵器を生んでしまったというのが、20世紀思想の重要な反省点ではなかったのか。

そういう風に考えると、本書に欠けているのは20世紀アートには欠かす事のできない視点である"思想/哲学の重要性"だったのではないかとも思うのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?