◆読書日記.《丸山眞男『日本の思想』》

※本稿は某SNSに2019年2月17日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

丸山眞男『日本の思想』読了。

著者は『超国家主義の論理と心理』などの著作で大日本帝国のファシズム体制を批判的に総括することで、戦後の政治思想を牽引した思想家である。

本書はその著者による日本思想論で、二つの論文と二つの講演録からなる短編集になっている。

著者の専門が政治思想だから仕方ないだろうが、本書はタイトルから想像されるような日本のトータルな思想論ではなく、実際はあくまで日本の近代政治思想論が中心となっている。

その思考の射程は明治以後がメインである。つまり、本書の内容も『超国家主義の論理と心理』等と同じく、基本的には著者お得意の日本ファシズム批判につながっている訳である。

◆◆◆

丸山は本書の冒頭から、日本には国内思想史の研究が貧弱であり、また思想的座標軸が欠如していたという欠点を指摘している。

確かに「日本的思想とは何か」と言われると、西洋哲学ほど明確なイメージがないし、日本的な思想を作り上げるために貢献した歴史的に重要な人物を考えても、普通は思い浮かばないのではないだろうか。

実際「日本の思想」に関しては、日本には世界的に有名な人物に欠けていると言えるのかもしれないし、それが政治思想ともなると日本国内でさえ優れた人物を探すのは難しい。

それくらい「日本の思想」というものは、一般的なイメージに乏しく、曖昧なものだと言えるだろう。

また、例えば政治思想に限って言えば、世界的に評価されるだけの歴史上の日本人政治かなんかはほぼいないと言って良いし、本書の「近代日本の思想と文学」でも述べられている事だが、優れた文学はあれども「優れた文芸批評・文芸評論」となると、西洋の批評ぐらい優れたものがなかなか見当たらない、といった体たらくだ。

更に、世界的に有名な日本人の歴史上の人物を考えてみても、ほとんどが芸術家などしか見当たらないというのが正直なところではないだろうか。

特に日本思想史の研究が疎かになっているのも何とかしてほしいものだ。

疎かだからこそ、「日本人は思想したか」などという基本的な問題が一向に固まらず、単発単発で何度も議論を繰り返さなければならなくなる。

本書で丸山も言っているように、日本思想史の研究が疎かになっているのは、そもそも戦時中の国粋主義思想の暴走の反動として、戦後になってからの「日本愛国」の考え方への反発や「日本の伝統思想」への拒否反応が強くなっているからではないだろうか。

江戸時代や明治時代などは「国学」等、日本の考え方について研究する学問もあったわけで、それがしっかり継承されてちゃんとした形となっていないのも、戦時中の「愛国心」的な考え方への反発があるのかもしれない。

丸山の主張する「日本の思想的座標軸の欠如」という問題は、明治時代に帝國憲法を作る際にも取り上げられた問題なのだそうである。

日本には各時代に深い思索を行った人物や日本独自の考え方を作り上げた人物もいなくはないが、日本の思想の全体構造を把握しようとするとどうもアヤフヤなものがあって掴み辛い。

これを丸山は、思想の座標軸となるべき思想的伝統はわが国には形成されなかったのだ、と捉えるのである。

そういう日本を貫く「思想的座標軸」が無いからこそ、明治政府はそれに代わるものを作り出して定着させようという方向に進んだというのだ。

つまり、それが天皇を中心とした中央集権的な天皇制イデオロギーによる思想統一となったのである。これによって、思想的に「軸のない」日本民族をまとめ上げようと考えたわけだ。

そういう流れから明治以後の日本は「國體」イデオロギーが国民に浸透していくこととなる。

振り返って考えてみれば、日本人はこうしたように古代からは中国文化に染まり、明治の開国以後は西洋思想に染まり、戦時中は國體イデオロギーに染まり、戦後になったらアメリカ文化に心酔する、とほとんど無節操とも思えるほど様々な思想をそのまま受け入れてきたという歴史がある。

こういう無節操に他の文化や思想を取り込んでしまう日本人の精神を、丸山は「精神的雑居性」だと切り捨てるのである。

丸山は、日本の「精神的雑居性」という性質を「問題はむしろ異質的な思想が本当に『交』わらずにただ空間的に同時存在している点にある」と批判する。だが、ぼくの考えではこの性質は批判に価するような性質なのかどうかは少々疑問だと思っている。

さて、ではどうして日本はこんなに無節操とも思えるほどに様々な思想を受け入れてきているのだろうか。

◆◆◆

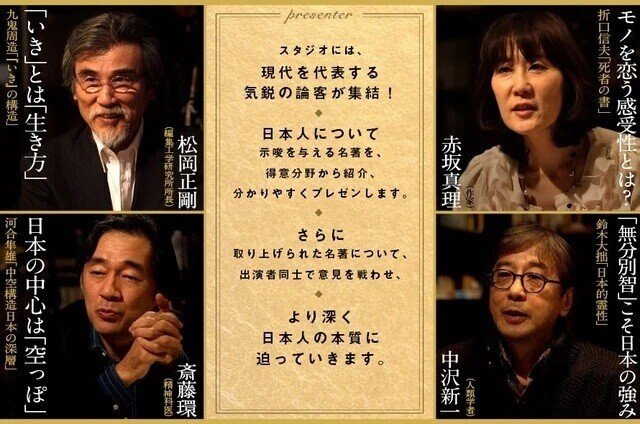

そう言えばNHK・Eテレの『100分de名著』で以前「日本人論」をテーマとしてやっていたのだが、そのとき精神科医の斎藤環が日本の精神構造の説明として河合隼雄の『中空構造日本の深層』を紹介していて、そこに丸山の言うところの日本の「精神的雑居性」について読み解くヒントがありそうに思えるので、ここでその内容を紹介しよう。

河合隼雄『中空構造日本の深層』では、ユングの心理学の「古代神話の構造の中にその民族の精神構造・社会構造が隠されているのではないか」という考え方を元にして、日本民族の精神構造を鋭く分析している。

その『中空構造日本の深層』で日本の精神構造を読み解く材料として挙げているのは、ぼくも先日読んだばかりの『古事記』だ。

河合隼雄は『古事記』を読んで「あるパターン」に気が付く。

『古事記』には日本の様々な神々が登場するのだが、そういう神々は例えば天照大神、月詠、須佐之男命というように大抵3柱でトリオを組んでいるのである。

そして面白い事に、3柱いると中心となる神(ここでは月詠)が「何の働きをも負っていない」という。

また、他にも『古事記』の冒頭に登場する三神タカミムスビ・アメノミナカヌシ・カミムスビのうちで中心にいるはずのアメノミナカヌシも無為の存在になっているのである。

もう一つ、天孫ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの間に火照命(海幸彦)、火須勢理命、火遠命(山幸彦)という3柱の神が生まれていて、その中でも海幸・山幸の兄弟は『古事記』で様々なエピソードが描かれているのだが、真ん中のホスセリノミコトの話はほとんど語られていないのだ。

『古事記』には、神々がよくトリオで揃って登場する。だが、その中心を担う神はほとんど存在感がない。――これが、河合隼雄が発見した『古事記』のパターンである。

これは一体なぜなのか?

河合隼雄はこれを「日本神話は中空構造を持っているのではないか」と推理するのである。そう考えると日本には様々な中空構造がある。

例えば松岡正剛なんかはこの「中空構造」の一例として神道の神社を挙げている。

神社の中心はウツロなものだというのである。中心に魂匣のようなものもあるにはあるが、これは空箱になっている。またほかにも鏡などもあるが、これは反射するだけで神様の具体的な姿は映らない。そもそも日本の神は普段神社にはいないもので、どこからかやってきて、どこかへ帰っていくような「訪問神」だ。

神社に「存在としての中心物」は、ないのである。

ロラン・バルトも著名な日本論『表徴の帝国』にて、日本の中空構造についていくつか言及している。

例えば「中心-都市 空虚の中心」という一文では、西洋には中心にこそ真理の場があり中心が《充実》しているという西欧形而上学的な考え方がある一方で、日本の首都東京の事を「いかにもこの都市は中心を持っている。だが、その中心は空虚である」と喝破している。

また「中心のない食物」という一文では、「すきやき」を例に挙げて、日本食の中空性を説明するのである。西洋的な料理は「順序・コース」が決まっていて、誰もが決められた順番に沿って食事をしていき、メインディッシュとなるものが発生する。それに対して日本食は「取り皿の上において、料理は単なる断片のコレクションであるにすぎず、その断片のどの一つも、どれからさきに食べなければならないという特権的な順序をもってはいない」というように説明している。

これも一種の日本の中空構造のひとつと言えるかもしれない。

「日本神話の中心は空であり無である」という日本の神話構造にある考え方が日本の深層には通底していて、日本の文化構造や社会構造には「中心が欠けている」「真ん中がウツロ、空っぽ」だというのが河合の考えなのである。

これは「欠点」として挙げているのではなく、「特徴」として挙げているのが重要な点だろう。

日本は三項でバランスを保つと言う構造を持っているのではないか。そして、その中心はウツロな場所なのである。

このウツロは、全くの空っぽではなく「中空だけど色々なものを生成する場所」なのだと斎藤環は説明する。

確かに「無」「空っぽ」と言うよりかは「虚ろ」と言えるかもしれない。

西洋的思考の特徴は「二項対立」と言われるが、西洋の思想はそういうシンプルな考えを持っている分、力強いのである。

それに対して日本の「三項でバランスを取る」精神構造は複雑で、本人らにとっても把握しづらい。

だが、この構造は非常に柔軟にあらゆるものを取り込んで自家薬籠中の物とできるようになっているのだ。

日本人が様々な異質な思想を簡単に受け入れているように見えるのはこの中空構造が関係していると思われる。

「二項対立」では、異質なものが入ってくれば「正しいか・間違いか」の二項対立になり闘いに発展するのだが、「中空構造の三項」は「虚な中心」に異質なものを取り込むことができ、その三項にすることでバランスを取ろうとする。

この構造では「あっちを取るか、こっちを取るか、どっちにするんだ?」という対立は生まれにくく、異質なものが流入してきても昔からあるものも保存しながら、新しいものも並存して取り込んでいってバランスを取る。

この中空構造というのは、そういった非常に柔軟で、器用な構造を持っているのである。

つまり、こういった日本の「中空構造」というものが、丸山の主張する所の日本の「精神的雑居性」の正体に繋がっているのではないかと、ぼくは思うのだ。

この「中空構造」というのは日本の「特徴」ともいえる構造と思われるので、利点も欠点もある。

そういう日本の持っている構造は、ちゃんと自覚してどういった特徴を持ったものなのか、いかなる利点と欠点を持っているのか、しっかりと本気の議論を加えて理解していかないと、日本の持っている独自の構造を良い方に持っていく事はできないのではないか。

例えば、日本の「中空構造」が知らず知らずのうちに「欠点」の側面を露わにしてしまった状態というのが、まさに丸山が批判しているような、日本の中心に「國體」イデオロギーが入り込み日本帝國の「超国家主義」へと発展してしまった状況だったのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?