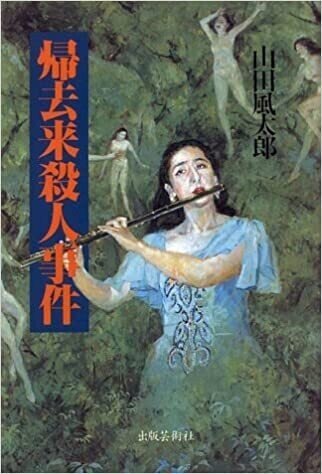

◆読書日記.《山田風太郎『帰去来殺人事件』》

◆読書日記.《山田風太郎『帰去来殺人事件』》

※本稿は某SNSに2020年4月21日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

山田風太郎『帰去来殺人事件』読了。

『忍法帖』シリーズや戦後派天才老人・山田風太郎としてご存知の方も多いだろうが、天才・山田風太郎はもともと推理作家としてデビューして初期はバリバリと現代を舞台にしたミステリを書いていた。

本書はそんな山風がまだ20代後半の折に書いた本格推理であり、山風が唯一創造した名探偵・茨木歓喜が活躍する短編ミステリを集めたもの。

<あらすじ>

茨木歓喜という男は終戦直後の東京は新宿御苑のすぐ裏にあるボロ・アパート「チンプン館」に住む闇医者。

チンプン館は闇屋、麻薬の売人、売春婦、与太者なんかが集い住むさながら百鬼夜行の図。

茨木歓喜は売春婦の堕胎や性病の治療を非公式に請け負い、その辺の与太者なども含めてタダ同然の料金で医療を提供したかと思えば妙な探偵能力を発揮して周辺で起きた犯罪を解決に導いたりしているため、新宿界隈ではやくざ者から警察まで一目置かれる存在。

だが茨木先生、罪を憎んで人を憎まずの体でしばしば犯罪者も見てみぬふりをして平気で逃がしてしまったりすることもある「名探偵」と言うにはいささか変わり者だ。

新宿界隈では実に面倒見の良い闇医者として慕われているためか、時おり厄介な事件の相談に訪れる者も。

その要望は魁偉なり。ワシの巣のような蓬髪のうえにでっぷりと太り、頬には三日月状の刀傷が刻まれている。歩く時はびっこを引き、毎日のように酒を呑んで酔っ払っている。

そんな茨木先生が今日もがぶがぶと酒を呑んで酔っ払っている所に、困った人が相談にやってくるのだった……というお話。

<感想>

懐かしいなぁ、この本。

これ、1996年に発売されたものを書店で定価で購入したやつなんですよねえ。いまの今まで楽しみに取っておいたとっておきの一冊です!

当時は山風の小説の復刊ブームがあった頃で、廣済堂から山田風太郎傑作選集が出版され始めていて、超長い間あまりに入手困難で忘れ去られてさえいた「推理作家・山田風太郎」としての側面がクローズ・アップされ始めていた頃です。

そこでいち早くの茨木歓喜ものの復刊でした。さすが出版芸術社、いい仕事してますね♪

本書は山風ミステリの中で唯一の名探偵ものの短編集です。茨木歓喜もののミステリは他に長編『十三角関係』のみとなっています。

江戸川乱歩の手前、ちょっと真面目に「本格推理」に取り組もうとしたのか、山風にしては珍しいほど真正面から物理トリックに挑戦しているトリックもののミステリと言って良いでしょう。

しかし、さすが山風。王道を行くものを書かせてもその過剰さは隠しきれず、山風的なテーマがそこかしこから漏れ出していてなかなか凄絶でした。

これが書かれた時代というのは、終戦直後の1949~50年にかけてのこと。終戦後まだ3~4年しかたっていない頃ですね。なんと昭和二十年代の作です!

という事で本作は「現代ものミステリ」とは言えど、舞台は終戦直後の新宿界隈。その当時の風俗と言うものがけっこうちらほらと出てきているうえ、その当時だからこそ成立している話がほとんどです。

売春婦や進駐軍相手のパンパンがそこかしこにいて、闇市を仕切るヤクザや闇屋、ヤクの売人が跳梁跋扈する混沌の魔界。それが当時の新宿と言う町だったようですね。いまの新宿とはたいへんな違いです。

登場人物にもシベリア帰りの軍人や元軍医なんかもいてアプレゲール小説という側面も持っているようです。

何しろ本書の冒頭の一編「チンプン館の殺人」では茨木先生がバラック酒屋でアルコールを水で割った悪名高い闇酒「バクダン」を呷るシーンから始まるってのが凄い。

終戦直後の闇酒ってのはメチルアルコールなんかの混ざったのとかが売られていて、それで失明する人もたくさん出たと言われていました。

まだ東京にも戦禍が生々しく残って荒れていた時代だと言えるでしょう。

本書の登場人物も、貧困から親に妓楼に売られて女郎となった女や、幼い頃に人体改造手術を受けて珍種の人間だと見世物小屋に売られて育ってきた男の話などが出てきます。

この時代と言うのは、今の日本の状況からしてみれば考えられないような過酷な状況で生きてきた人間と言うのが存在しているわけです。

この小説には、そういった東京の下層民らの怨嗟の声で溢れ返っているように見えます。

本作に出て来る犯人像というのは、しばしばそういった下層民らを巧妙に騙したり貶めたりして生きている悪党だったりします。殺す者と殺される者。これでは一体、そのどちらが本当の「被害者」と言えるのか、とさえ思ってしまう。

本書のラスト、表題作の一編「帰去来殺人事件」で名探偵・茨木歓喜はこう言います。

「天もゆるさねえ極悪人も、ときに人間の法律はゆるすことがある。そのウジムシを、天に代わって誅戮するという独断、意志、哲学を持った豪傑が、ちょいちょいあってもよかろうよ」と。

これが本書のテーマの一端となっているのは間違いないでしょう。

山田風太郎は、推理作家としてデビューして最初の十数年はミステリを多く書いていますが、傑作長編『太陽黒点』を境に一切現代もののミステリは書かなくなります。

ミステリを書いていた頃でさえ、あまりまともな「本格推理」は書いていません。本書のような真正面から「本格推理」を書いているというのは本当に珍しい。

何故なのか、というのはぼくも若い頃からの疑問でした。

こんなに凄いミステリを書ける人が、何故あっさりとミステリを捨てられるのか。

本書を読んで、その疑問の一端が解けたような気がします。

山田風太郎は、名探偵が推理して犯人を捕まえる「勧善懲悪もの」の物語を、あまり信じていなかったのでしょう。

つまり、根っからの悪人もいなければ、根っからの善人もいない。

「犯罪」だからと言ってそれが即、倫理的な「悪」ではなく、適法だからといってそれが即、倫理的な「善」ではない。

まったく違法ではない「悪」によって苦しめられている人間は、いったい誰に頼ればいいのか、誰が助けてくれると言うのか。

そういうリアルで批評的な視点を持っている人間としてみれば、推理小説にしばしば出て来る「倫理的に青天霹靂の"善"という立場の名探偵」というものには疑問しか浮かばないわけです。

ぼくが山風の推理小説が好きなのも、世にスッキリと割り切れる勧善懲悪的な物語など存在しないといったような感覚に共感するからです。

考えてみれば、山風の傑作ミステリと呼ばれている諸作には「勧善懲悪」という考え方が全く当てはまらないミステリが良く見られます。

例えば、連作短編集の傑作『妖異金瓶梅』では毎回殺人事件が起こりますが、その犯人は毎回同じく「潘金蓮」です。何故か、犯人は毎回捕縛を逃れていますが……というお話。

例えば、『夜よりほかに聴くものもなし』連作に出て来る刑事は毎回、犯人のやむにやまれぬ同情すべき動機を聞き悲痛な面持ちで「それでも俺は、お前に手錠をかけねばならん」と言います。

「勧善懲悪」に疑問を持っている人間は、自然「本格推理」の枠組みを逸脱してしまうのでしょう。

山風のミステリがどれもこれも、本格推理の枠組みには収まりきらないある過剰性を持っているのは、その辺の問題意識が作中に反映されているからなのではないかと思います。

また、山風の書く小説はどれも、山風独自のテーマ性が過剰に盛り込まれているというのも他の推理小説にはない特徴の一つでもあるでしょう。

そんな本作のテーマの一つは上述した「終戦直後という時代に生きる下層民らの現実」というのがあるでしょう。

そんな「勧善懲悪」に疑問を持つ作者の意図というのが、名探偵である茨木歓喜に反映されているのだと思います。

茨木歓喜は、上述したように違法に堕胎を請け負ったり、タダ同然の安い金で貧乏人を治療したり、他人の悪事を見て見ぬふりをして、人に害が及ばないと思ったら犯罪者を逃がしてやったりする名探偵らしからぬ正義観念を持っています。

こういった茨木歓喜の性格こそが「作者が勧善懲悪に疑問を持っている」と思う点ですね。

「殺人という手段を使わなければ、この地獄から救われる事は一生涯ない」という犯罪者に対して「名探偵」が出来ることというのは、本当に当人の罪状を告発して自首させることなのか? そんなことしかできないのか?……終戦直後の新宿という荒廃した時代の中心にあって、茨木歓喜は法律を超越して下層民と共に生きる。

それが現実を見つめる天才作家・山田風太郎が、茨木歓喜を「みずからが生み出した唯一の名探偵」としてその存在を許す条件だったのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?