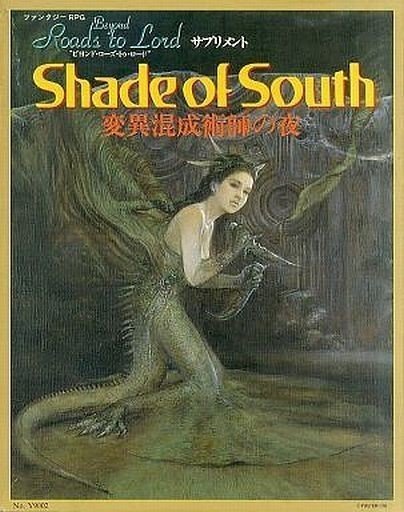

門倉直人「グンドの物語」(『ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード』バリアント『変異混成術師の夜』より)

幻想世界ユルセルーム(もの語り遊戯/ナラティヴ・デザインの会話型RPG(TRPG)、あるいは国産ゲームポエムの先駆である『ローズ・トゥ・ロード』の背景世界)を舞台にした散文「グンドの物語」(1990年)をご紹介します。

著者である門倉直人氏の許可をいただき、「Analog Game Studies」2011年1月15日号に採録したものを、『Wローズ』簡易版等の資料として用いるため、閲覧の利便性を鑑み、こちらのnoteに全文転載いたします。これを読んでから『Wローズ』をプレイすると、いっそう趣深くなるでしょう。

「グンドの物語」は“静かの公”グンド・べレドール、つまりユルセルーム世界最大の英雄の一人を中心とした散文です。

本稿ではその生涯が蠱惑的な文体によって読者の前に提示されており、日本の幻想文学史において、重要な位置を与えられてしかるべき作品でしょう。とりわけ、ヒロイック・ファンタジーにおける「文体」、そして幻想文学における「相互干渉性(インタラクティヴィティ)」の問題について、思考の材料を提示してくれていると思います。

加えて、トールキンやル=グィンを思わせるいわゆるハイ・ファンタジーをベースにしながらも、日本語による詩歌文学の伝統の味わいもある独得の世界観は新鮮な驚きを提示してくれることと思いますので、RPGをご存じない方もぜひご覧下さい。

日本最初の職業的ゲームデザイナー鈴木銀一郎氏は、「グンドの物語」を評して曰く「文章は散文だけど、あの作品は詩」(「R・P・G」1号、国際通信社、P.146)。

なお、『変異混成術師の夜』に収録されたバージョンから、門倉さんに監修いただいたうえで細部の表記や「てにをは」等を修正し、また文献学上生じた疑問点を門倉直人さんに問い合わせ、そのご回答を踏まえた編註(*)を示してあります。読解の補助にご活用下さい。

また、作中に登場する地名・神格名等についてご不明な点をお持ちの方は、『ローズ・トゥ・ロード』や各種参考資料をご覧いただけましたら幸いです。(岡和田晃)

―――――――――――――――――――――――――――――

グンドの物語

門倉直人(『ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード』バリアント『変異混成術師の夜』(1990年、遊演体)初出、2011年1月改訂)

―――――――――――――――――――――――――――――

グンドはストラディウム(*1)大公“マレストル・ぺレドール”と「黒髪の」“カンナ・ミュール”のあいだにもうけられた男子である。誕生のさい、まったく泣き声をあげず目をつむったまま身じろぎもせずにいたことから、死産と間違えられた。十三になるまで一言も喋らず、痩せこけてもの思いにふけるかのようにじっとしていることが多かったため「静の君」とあだ名される。しかしながらグンドは非常に賢く、人の話しも早くから理解していた。故に、老大公マレストルはいつも残念がっていたという。老大公の嫡子はグンドただ一人しかおらず、言葉の喋れぬものをストラディウムの大公主として自分の後を継がせることはかなわなかったからである。

ところがグンドは、十三になったその日、生まれて初めて言葉を話したのである。彼は老大公にむかって「父上が公位をお譲りになられるのは、いつか」と、たずねたのだ。自分の息子を唖とばかり思い込んでいたマレストル大公は非常に喜び、「もっと話せ。さすればおまえに公位を譲ろうぞ」と答えた。そこでグンドは老大公に話を始めた。

「……産まれてくる前、定かな記憶はすでにないのですが、私は長い長い間、おそらく海にいたようです。

ある時たくさんの妖精達が沈んできました。彼らはとても高貴で美しい顔立ちしていましたが、そのほとんどはどこかしら酷く傷つき、傷口からは血が流れ出していました。私は恐れ、ただただ妖精たちが緑色の髪をゆらしながらゆっくりと落ちてくるのを眺めていました。

すでに死んでいるのか、生きているのか、妖精たちはピクリともうごかず、そのまぶたはかたく閉じられたまま開かれようとしません。しかし、ただ一人、ひときわ高貴な容貌の妖精が目をあけ、両手を前に――そう、まるで何かを抱きとめようかとするように――のばして沈んできました。 「ストラディウムは来ず、為に、我はアウルのかいなに招かれて眠らん青き大海の底、緑なる海の藻とともに、我が髪は静かにゆれるだろう。今や遠く遥かな、純白の、アウロンが浜道を夢みつつ……(*2)。――おまえ、行って伝えておくれ。ストラディウムはその誇りを失わずにいてよいのだと。そう、すべては我がはらから、リュクセインによるのだから。ああ、悲しいかな! 人は後に我がはらからを、アル=ガルッド、アガルッド、‘誇り、奪いしもの’と呼ぶだろう。だから、おまえ、行って伝えておくれ! ストラディウムの民人に。ストラディウムは人の子の誇りを失わずにいてよいのだと。もし、ストラディウムが人の子故の誇りにこだわれば、それはストラディウムの為によいことにはならぬ――』その高貴な妖精は、私にそうつげると、まぶたを閉じ、類まれな輝く深い青色の瞳を隠しました。そしてその瞬間、私は何かに押し上げられるかのような感覚に襲われ、あたりは闇につつまれたのです。

このようにして私は産まれ、自らに告げられた言葉の意味と私の為すべきことを考えてきたのです。これまでの年月、ずっと」

マレストルは驚き、心ひそかに自分の息子がただならぬ存在ではないかと思った。

「最近に至って」と、グンドは続けた。 「私はようやく自らの為すべき道々、そう、 ‘主(あるじ)の道'(ローズ・トゥ・ロード)のいくつかを見いだしたような気がします。

私は、自分が産まれる以前に出会ったあの海の妖精の名に、今や疑いを抱いておりません」

「そは、誰ぞ」と、マレストルは恐る恐るたずねた。

「――リミン。かの偉大なる妖精王。“緑藻(メダウモッド)の”リミンです」

マレストルは確信した。あのリミン、「真の色彩」を二(一説には三)種同時に帯びた唯一の者、太古の魔法に通じ、海神アウルの血を直接ひくという“緑藻の”リミンに会ったというのだろうか? しかも、産まれてくる前に!

「わしには、とうてい信じられん……」マレストルは頭を振って、グンドの母であるカンナを呼びに行かせた。カンナは由緒あるファライゾンの家系に生まれた娘てあり、言葉の真偽を判断する卓越した特殊能力を持っていた。

カンナもマレストル同様、わが子のしゃべるのを確かめ涙を流して喜んだが、グンドが例のリミンの話をするに及ぶと、やはり困惑した表情を隠せずにいた。

「この子が私をはるかに上回る力を持っているのでない限り、この子はただ真実のみを申しております」と、カンナはマレストルにむかって言った。「そして、私は、自分のこの力に関して、ユルセルームで他と伍した時、そうは低い能力だと思っておりませぬ」

「父上、お約束どうり、ストラディウムの公位をお譲りいただきとうございます」

グンドは屈託なく言うと、両手をマレストルヘ差しのばした。

「公位を得て、どうするのだ」

マレストルは怪しみ、躊躇して手を握りしめた。

「ストラディウムがリミンを裏切り、ためにアウロンの浜道を血で汚すよう好計を謀った妖女アガルッドと、彼女が君臨する“灼熱の血忌の国”ヒュノーを討つのです」

わが子の壮大なる話に、マレストルは苦々しげな表情を顔いっぱいに浮かべた。かつて「西方の守護」たる栄光に満ちた誇り高き人間族の地、ストラディウムの名誉を地に落としめた忌まわしい事件を思い出したのだ。

「ヒュノーを討つなど、今のストラディウムの海軍兵力では、とうていかなうわけがないぞ。それに、おまえの話が本当だとして、確かリミンは『もし、ストラディウムが人の子ゆえの誇りにこだわれば、それはストラディウムのために良いことにはならぬ』と告げておったのではないか」

「父上、しかし、それは我ら人間族全て、そしてユルセルーム全土にとって益なることとなるでしょう。

いかに、たばかられたといえ、ユルセルームの至宝である古の妖精たちが自由に住まう最後の国、その国を滅ぼすのに手を貸してしまった人間族の国ストラディウムが、その償いもせずにどうやって来たる大戦の日、デュラの猛攻を我らが同族、人間族が闘えましょうや」

グンドはそう言うと、沈黙を続けるマレストルに業を煮やしたように自室へ駆け戻り、城から抜け出してしまった。

グンドはかねてから秘かに調べていた、ストラディウム建立時からの秘密の地下迷路を丸一日かかって抜け出し、ストラディウム本島の山脈中西部にいるという伝説の刀鍛冶一族、山小人(ニムロ・ノイロ)のダロム一族をたずねた。

最初ダロムの刀鍛冶たちは、年端もいかぬグンドの戯言などに耳も貸さなかった。しかし、グンドが近くにあった「やっとこ」で自らの八重歯を抜き、これを用いてディヴァイン・ソードを造れというに及び、ダロムの刀鍛冶は真剣にならざるを得なかった。グンドが抜いた八重歯はなんと紫水晶でできており、抜いたとたんに淡い紫の光を薄闇のなかに放ちはじめた。ただ事ではない、と思ったダロムの刀鍛冶たちは、ついに自分たちの頭領で、かつ最高の腕を持つヒンテサン・ダロムを呼んだ。ヒンテサンはグンドとその八重歯を一目見ると、深々と頭を下げ「アウルとザリの寵愛を受けられた貴公は、人間の姿にあって何を私に命じられるのか」と、たずねた。

グンドはヒンテサンに自分の八重歯を渡し、これをもって奪われた人の子の誇りを取り戻してふたたびエルダノンとエンダラトスとの絆の礎になるような剣を造ってほしいと頼んだ。ヒンテサンはひどく恐縮し、言った。「生きているうちに真の色、スィーラの力の現われにふれることができるとは……。しかも、それを用いて自らの作とするものを造れるとは、なんと刀鍛冶冥利につきることか! 私は畏ろしい。が、やらせていただきますぞ」

ヒンテサンはグンドの紫水晶の八重歯を手にすると、夢かうつつの独り言のようにつぶやいた。 「真の紫の色は、大気と稲妻の主、ザリの力の現われ。わだつみのアウルが王座にひかえる水龍たちは、竜巻をもって水中より天に昇るという。竜巻のなかで龍たちはザリのよびかけにこたえ、天に向って吠えるとき、その口よりは紫の稲妻が激しくはっせられるという。彼らが持つのは紫の真の色を帯びた牙。してみると、あなた様はアウルとザリの寵愛を受けるザラバウムイラ(紫牙龍)のうまれ変わりに遠いありません」「山小人たちにどのような信仰があるのか、私はくわしくないのだが、私自身は“生まれかわり”だの“前世”だのということは考えないようにしている。私は、私が今、何をしていくのかだけを考えていたい」 (グンドは答えた)「恐れながら、しかし、“これから”は、“これまで”と無関係ではありますまい。いかにも“闇の中の炎”らしいお言葉ではありますが……(註1)」

このようなやりとりがあったのち、ヒンテサンはグンドも含めていっさいの者を自分の仕事場の外に出し誰も中に入れようとはしなかった。したがって、ハウセル(*3)がいったいどのようにセヴァーン・エト・ザラバウムイラ(紫牙龍の剣)なる異名をとる“鞘なき”グンドの剣、すなわちグンダルバウセ(グンドの牙)なる名のディヴァイン・ソードをつくりあげたかは、全く伝わっていない。ただストラディウム王室書庫の資料には、以下のようなことが述べられている。

……ヒンテサンがこもった山が、七夜後に震え、山頂は突如として黒雲を戴き紫の雷光を発し始めた。グンドと驚いたヒンテサンの弟子たちは、ヒンテサン自身の仕事場がある山の中央最深部に通じる長大な洞窟を、あわてふためいてかけおりていった。灼熱の溶鉱炉を間近に控えるヒンテサンの鍛冶場をおそるおそるのぞくと、金床の上には見事な貴金属と宝石であしらわれたツカが置いてあった。が、肝心の刀身はつけられていない。それどころか、ヒンテサン自身の姿も、どこにも見当らなかった。ヒンテサンの弟子たちは怪しみ、うろたえ騒いだが、グンドは落ち着きはらってツカの先、本来はそこから刀身がのひているはずの箇所に自分の八重歯が備え付けてあるのを見てとると、長いツカを手にとって、帯にはさみこんだ……

グンドはこうして「グンダルバウセ」を得、マレストルやカンナを初め、城の者全てがグンドの行方を案じて大騒ぎのストラディウム城へと帰還したのである。

グンドは帰り道にあっては地下道を通らず、あえて城の正門の前に立って父、マレストルを呼ばわった。 「我が父にして、ストラディウム公マレストル殿と、その臣下の方々よ。とくとく見定めよ。こは我が牙にして、我が意志なり!」グンドがそう大音声でよばわると、マレストルをはじめとする城の人々は、たちまち城の外壁の上にむらがってグンドを見下ろした。

グンドはその鞘なき剣を天上に向かって捧げ上げた。――すると見よ! 七枝に分かれた紫電が、かのツカに埋め込まれたグンドが八重歯へと天より到り、その様、あたかも雷電の刃が、突如、顕われたかのようである。グンドはあっけにとられる城の老々の眼前にて、手に持つ剣の重みに堪えかねるかのごとく、全身の力をふりしぼって、やおら剣を降りおろした。

大地にそのまま紫電がたたきつけられ、大地に紫電が走り、目指すストラディウム城門に及んだ。かつて外よりは決して開けられた事がなく、また、開け得ぬとされた「三大門」(註2)の一つ、人間族の大門、ストラディウムの大門が呻き、人間族の王たる王グンドに応答し、振動とともに、その口を開いたのである。伝説では、この時、デュラの黒太主ユレーグは王座より立ち上がり、本国マストより第一黒龍騎兵の召喚を命じたという。時にイーヴォ歴1485年(一説には1442年)(*4)、紫の月。かくてグンドは、弱冠十三の歳にしてストラディウムの大公主に迎えられ、「大戦」は新たなる展開を見せることになった。

「大戦」の詳細に関しては『ユルセルーム戦史』に詳しいので、ここでは簡単にのぺるものとする。

アタティオンの炎とともにデュラの大陸軍侵攻が始まったが、グンドは名高い「イラフロノウム越え」を行ってダーの要塞を一時的ではあるが逆包囲し、この他に包囲されていたローダニゾンの精兵を救出。が、莫大な量の敵兵を前にローダニゾンの軍は徐々に後退、遂にローダニゾンは崩壊する。グンドはローダニゾンの難民をデュロン山脈中にかくまい、この地の山小人皇王、“赤髭の”シクロスと協力してデュラの軍に側面から圧力を加え、その進撃速度を鈍らせるぺくデュロン山脈中の無数の坑道から出撃する遊撃隊を組織。戦況が膠着状態となるに及んで、統一王朝の王、“一角龍の”イルク・セイリオンにヒュノー強襲を上奏した。イルク・セイリオンは「公主殿の“直接嘆願権”はただ一度のみ。公主殿が自領の城を守るか、ヒュノーの城を破るかである」と宣り給うが、はたしてグンドは後者を選んだ。「たとえストラディウムの城がおちようとも、ヒュノーを討たずしていかに人の子が自らの内に、真の城をうち建てることができましょうや」グンドは毅然と言い放ったという。

運命の1940年(*5)、赤の月。統一王朝の大軍は突如エンダルノウム南方からナーハン方面へと進撃を開始し、すでにドゥーロンを席捲してギュロンに侵入しはじめていたデュラ主力と、正面から対する構えを見せた。この動きを見て、ヒュノーの主力はユルセルーム大陸エンダルノウム地方の南岸へ上陸。手薄になった南方を一気に北上、統一王都エンダルノウムを襲おうとした。――だが、この時、グンド率いる精兵「ストラディウム海騎兵」が巧みな迂回行動をとってヒュノー本島へ上陸。主力のいない炎の島、ヒュノーのアガルッド宮に向かって猛進。とはいえ、忌まわしき土地の毒気、熱に散々悩まされつづけた。この間、統一王朝の主力はただちにエンダルノウムに向かってこれを守るべく、全速で引き返し始める。主力が帰るまでの間、竜王イルク・セイリオン自ら率いるエンダルノウムの僅かばかりの近衛軍千人は、「十の十倍」といわれる圧倒的なヒュノーの主力十万と七日七夜にわたって激闘を展開、討ちとったヒュノーの将は数知れなかった。なぜならエンダルノウムの近衛兵は「一対一であれば黒龍騎兵も闘うのを避ける」と、歌にまでうたわれた精鋭中の精鋭であったし、イルク・セイリオンの黄金色の槍“オザノング”には何者も抗し難かったから。だが七日目にして、遂に戦線は破れる。

戦線の崩壊とともに突出したイルク・セイリオンは包囲、殲滅されかかった。この時、さすがの“竜王”イルク・セイリオンも自らに与えられた、ただ一度のオザンに対する“直接嘆願権”の行使を覚悟した、と伝えられている。しかし、結局、間一髪間に合ったラムザス疾走騎兵らによって救われることになった。そしてこの後、統一王朝軍の主力が到着し、この時はエンダルノウムの陥落は避けられたのである。

一方、グンドらのヒュノー強襲部隊は、イルク・セイリオンの部隊がエンダルノウムの存亡を賭て死闘を繰り広げている間も、溶岩流によって守られたアガルッド宮を攻めあぐんでいた。アガルッドの門前は激しい熱と毒気が渦巻き、これを守る溶岩巨人らの攻撃は苛烈をきわめた。千人にも満たぬグンドの部隊の将兵らは、一人、また一人と消耗していった。“人の子の誇り、奪いし妖女”アガルッドは勝ち誇ってグンドらの前に姿を現し「“緑藻の”リミンすら騙されたものを、人の子の浅知恵、かたはら痛し」と嘲笑った。寡黙なるグンドも、この時は声高く「リミンが、メディート、アウル両大神への“直接嘆願権”を持ちながら、これを行使せざるは何ぞ! 情深きリミンは、そなたに最後の機会を与えるべく、自ら大海の底に沈んだのだ!」と叫び、天と地の問、大気とイカヅチを治めるサリに対し、自らの、最初で最後の“直接嘆願権”を行使した。グントの喉笛からスィーラ自らが口にする神聖語の正確な音韻によってザリの真名が呼ばわれ、守護大神ザリ自身の力が太古の誓約に従ってあらわれた。突如生じた暴風雨の中、グンドの両手に握られたグンダルバウセは紫光を帯び、たかだかとそのイカツチの刃を天にのばした。グンドがグンダルバウセの猛き刃を前に振り降ろすと溶岩巨人などは粉々にふきとび、塔は震え、城門は毀れた。グンドらは、そのまま城内へ突入し、アガルッド宮の守備隊はザリの力を得たグンドの怒りの前に、ただ散り散りになって逃げ惑うばかりだった。この時、アガルッド自身は半身にグンダルバウセによる激しい火傷を負い、どのような妖術を用いても、二度と惑わしの美しい容姿をとり得ぬ、イカヅチの走った醜い跡を残すことになったと云われている。

かくて“灼熱の血忌の国”と呼ばれ、デュールにより火をもって大海から持ち上げられたという恐怖の島ヒュノーは、一人の定命の人間によって鎮定されたのである。

しかし、エンダルノウム攻略に向ったヒュノーの主力は、帰るところを失ってかえって死に物狂いとなり、ついには全滅するまで闘って統一王朝の主力に対しても無視できぬ損害を与えた。とはいえ、この後ほぼ七年間、戦線は膠着状態となり、統一王朝の難民の多くが、より安全な地域へと逃れることができたのである。

1497年末、薄青の月。ふたたびデュラの大攻勢が始まった。海で、陸で、デュールの魔力を得た黒太主ユレーグの軍は、ストラディウムを主力とする西方守護連邦の軍を完膚無きまでに撃破。グンドの父、マレストル・ベレドールは旗艦“西方の星”ストラクステルと共に大海の底へ沈む。奇しくも、リミンその人が沈んだアウロン沖であった。以後、城塞都市ストラディウムは三年間にわたる十重、二十重の包囲を受ける。グンドは何度も包囲の突破を試みたが果たせず、グンダルバウセの威力は相変わらずすさまじいものではあったけれども、二度と大神ザリの力そのものを現すことはなかった。なぜなら、グンドに許されていたスィーラへの“直接嘆願権”はただの一度のみであり、グンドはこれをすでに行使してしまったからである。包囲されたストラディウムの兵士たちは、確実に疲弊していった。だが、二本の足をして彼らを立たせ、支えていたのは、グンドの偉業であったことも、また、まきれもない事実であった。

しかし1950年末(*6)、薄青の月。今や、デュラの魔王にしてユルセルームの支配者を公然と名乗る、ユレーグ自らの指揮する第一黒竜騎兵が、“西方守護”ストラディウムに最後の一撃を与えるべく突撃の準備をするに及び、グンドは遂にストラディウム“西方守護連邦軍”の解散を命じる。「各自、これからは自らの最も大事とするものを守れ」グンドが最後に下した解散の命令に従って、兵士たちは自分の家族のもとへと絶望的な脱出の準備を始めた。しかして、グンドはストラディウムの大門の前を離れようとはせず、問いただす臣下らに、グンドは答えたという。「ここより、後にある全てが、私の最も大事なものであるから、私はここに残る」、と。

町に放たれた炎が、時折漆黒の夜の闇を照らし、今しも崩れ落ちようとするストラディウムの大門を前にしたグンドの瞳は、これから自分が向おうとする運命をうつして限りなく黒く、深かった。

そうしたグンドの側に近寄る、二人の騎士がいた。一人は、ロードンのヒンドルス、いま一人はユル・ストラディウムのハクセオイといった。グンドは何も言わなかった。戦のさなかヒンドルスは身寄りの全てを失っていたし、ハクセオイはそもそも生まれたときから、ただの一人だったからである。ハクセオイの額に残る傷跡は、臨月だった彼の母の腹を貫いたデュラの兵士の槍がつけたものだった。

大門の崩壊のその瞬間、三人の騎士は電光のように突撃し、黒龍騎兵のただ中に突っ込んでいった。グンダルバウセが一閃し、黒龍の首がはねられ、ヒンドルスのバーニング・ソードが乗手を甲冑ごと燃え上がらせた。ハクセオイの長槍は黒龍の首を貫き、さらにその乗り手までをも貫いた。第一黒龍騎兵は動揺し、混乱した。不敗を誇る第一黒龍騎兵が僅かとは言え、退却したのは、この時をもって他にはない。この間に、多くの者が秘密の地下道を通って、城外へと脱出した。

グンドらが目指したのは、このデュラ最強の軍の深奥、闇よりなお暗い甲冑に身をかため、ひときわ大きい黒龍にまたがり、リミンの長槍シンサレアをもってしても倒れる事無く、 “虚無の剣”アガレイの使い手、デュールが自らの身を裂いて創造したという忌まわしきフェルダノン、魔王ユレーグ、そのものだった。その様は、あたかも夜の大海に沈みゆく一個の真珠のようであったという。圧倒的な闇の中、僅かな光がひときわ暗い闇へと急速に接近し、ひとたびの閃光の後に、消えた。グンド、その人の生涯のように。

グンドの死体が発見されたという、いかなる記録も残ってはいない。この後、ストラディウムは徹底的に破壊され、4年後、新たに魔族グドルの軍を加えて、統一王朝の都エンダルノウムはイルク・セイリオンの叫びとともに陥落。そして、1509年。聖都ファラノウム前面にて、遂にファライゾンの執政フィキタスは執政の職を降り、イーヴォを求め、“ファライゾンの破壊石”を行使。デュラの主力は瞬時にして壊滅し、現在のシリネラ湖ができた。黒龍騎兵とユレーグは当初のデュラ領へとひきこもった。

この後の約200年間、ストラディウム山中に隠れ暮らす者にとってはもちろん、非力な人間族にとっては、あまりにつらい「大混乱期」がつづくが、そんな中にあって、ただ彼らを支え、闇のなかに奇跡のように輝く星のごとくに彼らを導いたのは、グンドと、彼があらしめ、かつて人間族が行なったユルセルームへの裏切りにより失われた“西方守護たる人間族の「誇り」”そのものであった。ただこれ故に、彼らは真の「貧困」に陥ることなく、1700年、遂にストラディウムを再興する。そして、1750年には、かつての「西域」ほぼ全域を含む、ストラディウム連邦を不死鳥のように形成するのである。

「グンドの物語」終)

(註1):“闇の中の炎”とは、数ある「人間族」を表す呼び名の一つである。デュールによってその存在のきっかけを与えられた「人間」が、限りある「生」において、試行錯誤の闇のうちに自らの生きざまを天上に向って投げかける様を、燃焼する炎のありさまにたとえたものと云い伝えられる。翻って、これを「刹那的」とか「やけくそ」的な意味として用いる場合もある。

(註2) :「三大門」とは、聖郡ファラノウム、続一王都エンダルノウム、西方守護ストラティウム、以上三都市の城門を指す。

【編註】(門倉直人、岡和田晃)

*1 エルダ(中期西方読み)もエルロウダ(精霊古語詠み)も間違いでないように、ストラディウムの読み方について、ストラデュウムもストラデュームも間違いではないが、この文献上ではストラディウムで統一している。

*2 伝え聞くところによれば、“眠らん”は、前の“かいなに招かれて”を受けると同時に後の“青き大海”をも修飾する。時の匂い、またグラデーションといった移ろいへの詠嘆など、妖精族の雅で詩歌的文体において多用される傾向があった。「招かれて」の部分は「抱かれて(いだかれて)」とする異本が存在するという。

*3 ハウセルとは、語源的には「潜在する神威を鍛え顕す、神業をなす特別な鍛冶場、その火、燃料、送りこむ風、鎚、金床の全て」を意味した――が、後に、単に優れた業物を鍛え上げる「鍛冶場」を意味する言葉になり、結果的に四王国時代では、それは「山小人の鍛冶場」という意味へ(ほぼ)語の運用が変わる。そして、薄暗がりの時代以降は、また「ちゃんとした正規の(施設の整った)鍛冶場」という意味に一般化する。つまり、ここはこの文献時の語の運用に合わせ――ハウセル(山小人の鍛冶場)とするか、ハウセル(特別な鍛冶場)などと理解するのが良いだろう。あるいは逆に山小人の鍛冶場という慣用を念頭に置き、ハウセルはあくまで表音を意味するという理解の仕方も可能だろう。

*4 この箇所について、ファラノウム図書館にあるイーヴォ派諸国に於ける公式史書ではっきりしているのは、1490年にヒュノーがグンドにより滅ぼされたという一点のみ。そこからの類推においては、1485年説が正しいと見るべきだろう……。ただし、ミレアの黒塔伝承のように時間軸を撹乱するような混沌の呪縛が関与している可能性は常にある。なお、ストラディウムの『公統譜』あるいは『五公譜』ではグンドは1485年の即位となっている。

*5 ヒュノーがグンドによって滅ぼされたのは1490年が正しく、異説はない。しかしながら、この箇所はこの文献上で数字音に意味をもたせた意図的アナグラムという説がある。

*6 正式な史実では、1500年の薄青の月でグンドがストラディウムの大門を開き最後の突撃をしたこととなっている。ただ、本文献において、なぜこのような記載がされたかということについて、単なる誤りではないという説がある。すなわち、グンドはこの時に戦死していないという「見立て」を行なうことで、グンドの再来が成就すると信じられた、一種の呪術的表記という説だ。つまり実際には1500年という運命の年の冬に(死体こそ見つからなかったが)戦死したグンドを、ここで数字を「1950年末」と「文字にして刻み流布」することで、ある種「将来のグンド、あるいはグンド的なるもの」の黄泉がえりを祈願するという、その手の呪術、祈祷が込められた可能性を示唆している。そして実際、1950年代の末は大暗黒期におこったフェリア水没前後と類推され、そこに黄泉がえったグンドが現れ、その活躍が、続くインジークによる大暗黒期終焉の予言に関係しているという言い伝えは(根拠はともかく)西方人の人気の物語になっているようだ。

―――――――――――――――――――――――――――――

門倉直人(かどくら・なおと)

ゲームデザイナー。国産初のテーブルトークRPG『ローズ・トゥ・ロード』のデザイナー。その独得かつ幻想的な世界観は、いまなお数多くのユーザーを魅了し続けている。

代表作は『ローズ・トゥ・ロード』、『ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード』、ゲームブック『魔法使いディノン』シリーズなど。

(『ローズ・トゥ・ロード』リプレイ『ソングシーカー』(新紀元社)より)

―――――――――――――――――――――――――――――

【著者による解説】

グンドの物語は、とてもTRPG的な物語です。すなわち、とても、やわな構造をした双方向的もの語り遊戯であります。

そこには初出のグンドの物語(『変異混成術師の夜』に収録前の、遊演体ニューズレター掲載のもの)への反響、思いといったものが反映され、疑問点、矛盾点への考察やら四方山がインタラクティヴに響き合い続けています。

神話が重層性を深めていくのには曖昧性、ゆらぎといった要素が不可欠であり、古においてそれは口伝による伝播ということが大きな役割を果たしたと言えましょう。

「邪気」という言葉が「蛇鬼」という言葉として同音連想をからめて様々な物語を生み出したように。

これは文字による伝播が前提であれば、なかなか思いつかない神話生成の要因かと思うのです。

それゆえ現代に於いて、誤植、誤解、誤変換、取り込みエラー等々も、それは神話が新たな枝葉を伸ばす「意味を吸い込み、依り憑かせ、また変異混成させる、偶然という名の真空」ととらえるのです。

だから、私は今でも、このグンドの物語を稚拙な語運用を恥ずかしく思いつつも、(一読者として)とても楽しく読めたところがありました。(門倉直人)