オランダの国歌 ~世界で二番目に古い国歌は、なぜ「スペイン国王」に言及しているか

オランダ国歌の成立

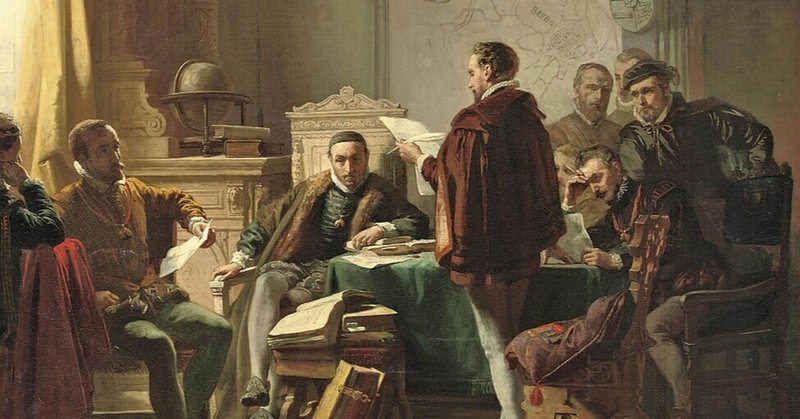

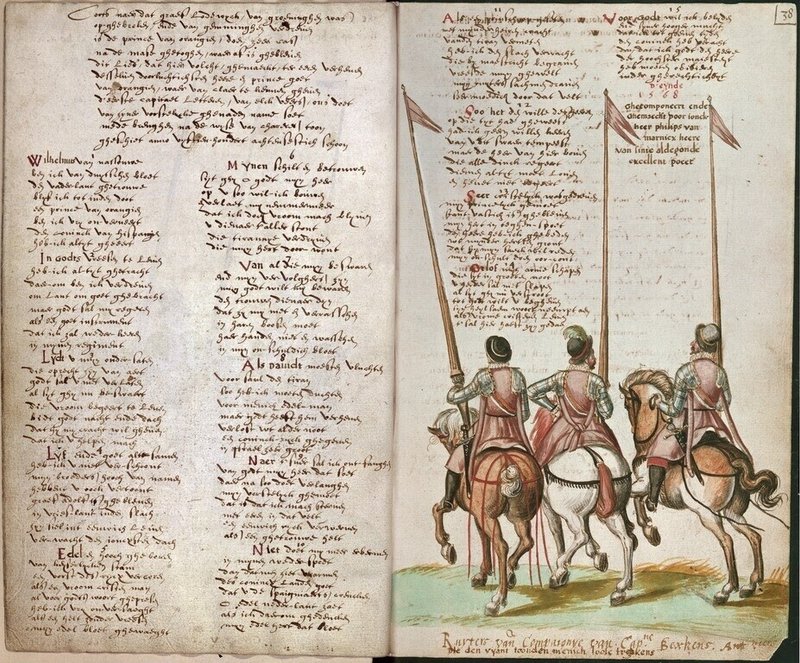

『君が代』に次いで古いといわれているのが、オランダ国歌『ウィルヘルムス Het Wilhelmus』。ウィレム沈黙公のことを歌ったものです。諸説ありますが、一般的にはマルニクス・ファン・シント=アルデホンデが作詞したとされ、スペイン国王の迫害に反抗するオランイェ公ウィレムを正当化したプロパガンダ的なもの、言うなれば「反乱」のエクスキューズともいえるものです。曲は当初、古いフランスの愛唱歌からとられ、後にファレリウスが楽譜におこしました。

正式な制定は1932年ですが、メロディー・歌詞とも起源はそれよりはるか前の、1560年代のものです。

現在国歌として歌われているのは、15番まであるうち1番と6番のみです。オランダ人は国歌というたび、1番の歌詞にある、「ドイツの血筋」とか「スペイン王を尊敬」なんて歌ってることになります。(かといって1番は、「名乗り」をあげる最も重要な部分なので、省くわけにはいかなかったんでしょうね)。8番に至っては、イスラエルまで登場します。

2010年FIFAワールドカップ決勝では、仮に準決勝でドイツが勝ちあがってきていてもこの歌が歌われたわけです。相手がスペインだったので、より因縁めいた感じになってしまいましたが…。

さらに詳しい歌詞は、ウィキペディア英語版に、オリジナル(1569年)版・オランダ語(現在の国家の正式な歌詞)版・英語訳(折句とメロディーを再現)版・英語意訳版の4パターンが載っていておもしろいのでリンクしておきました。

オランダ国歌1番を読んでみる

せっかくですので、1番について、上記ウィキペディア内の1569年の原歌詞と、管理人による訳を挙げてみます。行には番号を付して、行ごとに訳していっています。

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen bloet,

Den Vaderlant getrouwe

Blyf ick tot in den doet:

Een Prince van Oraengien

Ben ick vrij onverveert,

Den Coninck van Hispaengien

Heb ick altijt gheeert.

下記は管理人による日本語訳です。とはいえ訳は誰が訳しても似たような感じになってしまうので、オリジナリティーはあまりないですね。

ナッサウ伯ウィレム

私はドイツの血筋

故国に忠実で

それは終生変わらない

オランイェ公

私は自由で何者にも臆しない

スペイン国王にも

常に尊敬を抱いてきた

ので、この歌詞が書かれたという1569年という時代に即して、ちょっと詳しく読んでみましょう。「現代」のエッセンスをそぎ落とすと、やや違った解釈もできそうです。こちらも行ごとの説明になります。

「ナッサウ伯」はウィレムの生家の名前。

ナッサウ家はドイツの貴族で、過去に神聖ローマ皇帝(正式にはローマ王)を輩出したことのある家柄です。このことを非常に誇りにしていました。これは5番の歌詞にも、「皇帝の家系 Van Keyserlicken Stam」としてはっきりと書かれています。

ここにある「祖国」はネーデルランド…というよりは、文脈上、ドイツのことかもしれません。10番の歌詞で、ネーデルランドのことは「国王の国 Des Conincks Landen」と表記されています。また、この「祖国」が仮にネーデルランドのこととしても、現代の概念でいう「祖国」とは違っているはずです。

「死ぬまで」というフレーズは、ウィレムのモットー「Je maintiendrai(私は守り続ける)」を意識していると思われます。

「オランイェ公」は神聖ローマ帝国の帝国諸侯。これも5番の歌詞に「帝国諸侯のひとり Een Vorst des Rijcks」として明記されています。従兄が嗣子なく戦死したため、先代の皇帝カール五世によってウィレムが継承することになった称号です。

ここでは「自由」と訳しましたが、これも近代(フランス革命)以降の自由の概念とは大幅に違っています。この時代の「Vrij」は特権を持っているという意味、つまり独立した公国の君主であるということです。11番の歌詞にも、「ひとりの公(国君主)として Als een Prince」というフレーズがあります。この理解で意訳すると、「特権持ってるから文句言われる筋合いない」となり、なんだかすごく嫌な子です(笑)。

このスペイン国王は、前国王カール五世(カルロス一世)の子で現国王のフェリペ二世のこと。

ここは「忠誠を尽くす」ではなく「尊敬を抱く」と訳しました。6で挙げたように、ウィレムも一個の君主なので、やはり一介の国王であるスペイン王の臣下ではないからです。強いていうなら、金羊毛騎士団員として、団長であるスペイン国王(兼ブルゴーニュ公)には忠義を示す必要があるでしょう。

この歌詞の当初の目的は、スペイン国王の圧制に対する抗議と、その正当化、つまり言い訳です。スペイン国王に対抗する、というのは、ウィレムの身分をもってしても相当な覚悟の要ることだったようです。そのため、身分や血筋、神や自身の信心深さ、果ては弟の死まで持ち出して、あらゆる手段で正当化を図る必要がありました。弟アドルフの戦死に言及していることから、5月末以降の作詞なのは確実で、とすると、6月5日のエグモント伯・ホールネ伯の処刑後に作詞された可能性も非常に高く、ウィレムも死の危険を身近なものとして感じていたはずです。

そのため「国王に直接反抗する」という図式も巧みに避けられています。1番でスペイン国王への尊敬を示し、最後の15番でも、「今まで国王を蔑んだことはない Dat ik tot genen tijden / Den Koning heb veracht:」と、繰り返し畳み掛けています。そしてあくまで「専制(6番の歌詞にある Die Tyranny)」をおこなっているのはフェリペ二世の代理人であるアルバ公であり、11番の歌詞でも「マーストリヒト近郊での戦闘」に言及し、「暴君 Tyran」がアルバ公であることを示しています(フェリペ二世はスペイン在住)。「マーストリヒト近郊での戦闘」は、1568年10月のジョドワーヌ(ヘルデンアーケン)の戦いのことと思われます。

リファレンス

記事中に挙げた参考URL以外については以下のとおり。

佐藤弘幸『図説 オランダの歴史』、河出書房新社、2012年

桜田三津夫『物語 オランダの歴史』、中公新書、2017年

森田安一編『スイス・ベネルクス史(世界各国史)』、山川出版社、1998年

川口博『身分制国家とネーデルランドの反乱』、彩流社、1995年

栗原福也「十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国 二 ネーデルラント連邦共和国」『岩波講座 世界歴史(旧版)<15>近代2』、岩波書店、1969年

以下は本館の記事。内容はほぼ同じです。

#歴史 #オランダ #軍事史 #国歌

サポートいただいた費用は、おもに本館『金獅子亭』サーバ・ドメイン維持管理費用や、関連書籍の購入に充当いたします。