データでみる2021年大宮アルディージャ

こんにちは。オレンジまみれと申します。大宮アルディージャのサポーターをしています。

twitterで戦術関係を中心とした試合の雑感などをつぶやいては日々試合結果、内容に一喜一憂しています。今回はFootball LAB様記載のデータを用いることで現状うまくいっていない大宮アルディージャを客観的に分析し、理解してみようと考えnoteに投稿してみました。twitterでは文字制限がありますので要点を、noteでは前提を踏まえた丁寧な主張ができればと思います。

今回は客観性を重視するため、主観の混じる「試合内容」からではなく客観的事実である「データ」から分析していきたいと思います。パンピーリーマンの私が外部研修で培ったロジカルシンキング法を有効活用(?)し、今シーズンのモヤモヤを解消していきましょう。

※今回使用するデータは2021年5/14現在、13節終了時点、Football LAB HPより引用させていただきます。

議題:なぜ2021年シーズン大宮アルディージャは最下位に低迷しているのか

残念ながら13節終了時点でJ2最下位に沈んでおり我が軍は勝ち点を積めていません。何が足りないのでしょうか。わかりやすいところから漏れが無いように仮説を立てましょう。※「なぜ昇格争いができないのか」ではありませんのでリーグ平均程度をベースに置いて話を進めます。

・得点が少ないので勝てない。

・失点が多いので勝てない。

得点が極端に低いわけでもなく失点が極端に多いわけでもありません。残念ながら仮説は外れました。しかしながら勝ち点はリーグ最下位の成績です。つまり毎試合大量失点をしたり無得点だったりという分かりやすい状態ではなく、「相対的に」得点を稼ぐことができていないと判断できます。

サッカーは常に相手がいます。大宮の攻撃シーンは相手の守備シーンです。逆も然りです。それでは毎試合「相対的に」上回れない傾向があるのはなぜでしょう。「相対的に」が原因であるため、実際に入った「絶対値」の得点数・失点数ではなく相手との戦い方に問題があるのでしょうか。大宮のスタイルを把握したうえで原因を探してみましょう。

・スタイルについて

大宮の支配率は51.8%、8位/22チームということで平均+α程度です。一方攻撃回数はリーグ18位、リーグ平均を大きく下回っています。回数が少ない=攻撃時間が長いということになります。従って「攻撃はボール保持(遅攻)の傾向」かつ「相手チームの攻撃(大宮の守備)も大宮と同等並み~若干短い傾向」とわかります。ここまではスタイルの話なのでこれだけでは善し悪しは判断できません。それでは大宮が重視していると思われるボール保持(遅攻)時の傾向を見てみましょう。

・大宮ボール保持時の評価

指数を見ると大宮はボール保持は自陣の傾向が強いことがわかります。支配率は平均以上ですが内訳は「平均以上の自陣ポゼッション」+「平均以下の敵陣ポゼッション」というものでした。ボールを持って敵陣に侵入できていないことがわかります。(これは実際にゲームを見ていても心あたりがあるのではないでしょうか)しかしながら、平均並みに得点を稼ぐことはできているので大事なのはここではありません。議題である「相対的に」を考えるには相手の状況を考慮に入れる必要があります。この間、相手チームは守備フェーズとなるわけですが、自陣でボール保持をしている傾向が強い大宮に対しアクションを選択できる状況にあります。これを踏まえ守備フェーズも見てみましょう。

・相手チームボール保持(大宮守備)の評価

前述の通り「相手チームの攻撃(大宮の守備)も大宮と同等並み~若干短い傾向」ですが、表1より失点数自体は極端に多いわけではありません。しかしながら、「相対的に」得点を稼げていない以上、失点しないことを重視しているシーンで失点しているはずです。(事実、既に13試合中3試合の逆転負け、2試合先制しながらイーブンに持ち込まれています。)

ということでデータを見たかったのですがJ2は守備データがありませんでした。。(早く昇格したいものですね。)代わりに守備位置の確認のためカウンターのデータを見ると指数46,リーグ18位となっています。ショートカウンターの定義は「ミドルサードもしくはアタッキングサードの後方でのボール奪取から10秒以内にアタッキングサードを狙った攻撃」とあります。どんなスタイルを指向するチームでもアタッキングサードでボールを拾えばスピードを重視し直線的にゴールへ向かいます。定義にはミドルサードも含まれるため「傾向」止まりですが大宮はショートカウンター指数が低いため、高い位置で守備を行わず自陣で引いて守備をする傾向が強いと考えられます。大宮ボール保持と同様に相手チームの状況も考えてみましょう。相手チームはプレスに来ない大宮に対し人数のかけ方、攻撃のスピードを選択することができます。

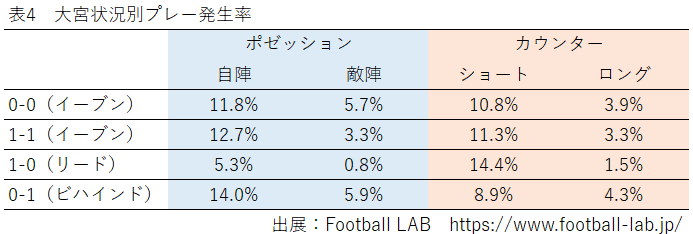

・ゲーム展開別のプレー選択制

ボール保持・非保持どちらのフェーズでも相手に選択の余地があることがわかりました。しかし、くどいようですが「絶対値」としての得点数・失点数は最下位にふさわしいものではありません。(決して良くはないですが。。)ということで得点が必要になるシーンとして「ビハインド」、失点したくないシーンとして「リード」とし、どんなプレーを指向していたのかデータをみてみましょう。

0-0は試合開始時を含みチームのスタイルが反映されやすいため、ベースと考えられます。

0-0,1-1問わずイーブンでは大きな変化はありません。

リード状況では自陣ポゼッションの割合が減り、ショートカウンターの割合が増えています。高い位置でボール奪取するような守備を指向していることがうかがえます。

ビハインドではショートカウンター割合が若干減り、自陣ポゼッションの割合が増えボールキープの傾向が高まっています。

あれ・・・・・逆じゃない?

リードシーンでは「テンションが上がるので追加点狙ってリスクを負ってでも前に出る」という選択肢はセオリーではありませんが、理解はできます。しかし、ビハインドシーンで「ゲームコントロールを指向し自陣ポゼッション」はありえませんので非効率的なプレーが発生していると判断できます。さらにイーブンの状態であっても前述のよう相手チームは大宮に対し攻守ともに選択肢があり、試合を得意な形式で進めることができてしまいます。つまりゲームが進むに連れ、ゲームが複雑になるに連れ、エントロピーが増大するに連れ、プレー選択の不確実性さにより相対的に劣っていきます。以上より「相対的に」スコアを中心に複雑化した展開を考慮に入れた効果的なプレーができていないことがわかりました。

・根本原因の追究

ではなぜ複雑化した展開で適切なプレーが発生していないのでしょうか。要因は2つ考えられます。

①チームでプレー選択が統一できていない

②プレーの精度が劣る(ポジション・パス/ドリブル精度・プレス精度)

データでさらに実証できればよいのですがこればかりは主観、推測のはいる試合内容や選手コメントを参考にしなければわかりませんね。。今回はここまでにしておきましょう。

・まとめ

議題:なぜ2021年シーズン大宮アルディージャは最下位に低迷しているのか

↓

結論:「相対的に」スコアを中心に複雑化した展開を考慮に入れた効果的なプレーができていないから

(↓)

チームでプレー選択が統一できていないから(未実証仮説)

プレーの精度が劣るから(未実証仮説)

・余談(解決案)

私個人の主観では意思が統一できていればプレー精度自体は少なくともリーグ平均以上は出せていると思います(全く十分ではありませんが)。どちらかと言うとチーム内の意思統一に問題があるように思えます。本来監督がすべき仕事かもしれませんが、この際ピッチ内だけでもコミュニケーションをとって統一できればプレー精度であるリーグ中位程度の結果は出せると思います。更に上位を狙うには選手の力だけでは限界があり、ピッチ外からのモデルの共有、試合毎のゲームプラン、試合中のプレー選択指標など助けが必要ではないかと思います。

たのむぜ岩瀬さん。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?