彼は躊躇なく下から入れる。

フンメルのトリルの話です。

トリルとは、音楽においての装飾の一つで、2つの音が交互にコロコロコロと演奏すること。その長さや入れ方はそれぞれ時代や演奏家によって変わってきます。

古楽、特に後期バロック音楽を中心にやっていると、色々な装飾の入れ方がありますが、シンプルなトリルですと、上の音から入れるのが当たり前になってしまします。

(W. F. バッハのClavierbüchlein より)

時代は古典派を経て、ロマン派に向かいます。みんなが大好き、ベートーヴェンの作品はトリルを上から入れるか、下から入れるか、常に議論になります。これをベートーヴェン・トリル上下紛争と僕は呼んでいます。

初期の作品は、ヴォイス・リーディング(声部連結)などを見る限り、モーツァルト同様に上から入れてもいいと思いますが、後期の作品になると下からいれても納得させられる実例が多くあります。この辺は、春先から音楽雑誌の「音楽の友」さんにクライヴ・ブラウン博士と一緒に連載しますので、ぜひご覧ください。

一方で、フルート奏者として、ベートーヴェンの演奏をする機会はシンフォニー以外、あまりないです。室内楽も青年時代に書かれたものばかり。たのむよ〜、ベートーヴェン。

そんな彼のライバルであり親友であったフンメルの室内楽は貴重な存在。(ぜひ2月12日は豊洲へ!)

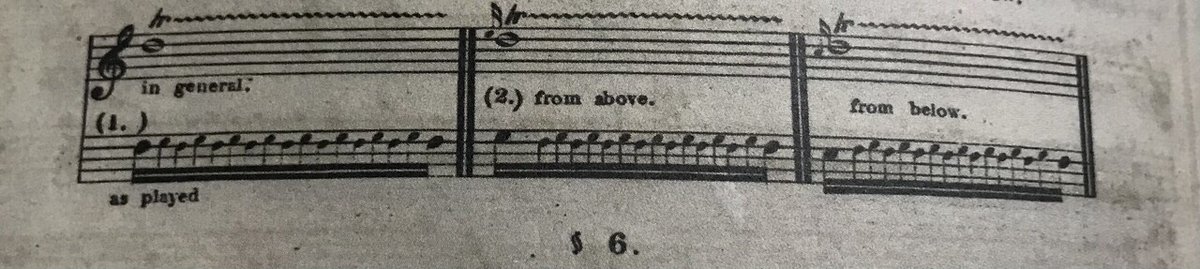

では、彼の楽曲のトリルは上から?下から?これはものすごく簡単で、彼のピアノ教則本である「ピアノ奏法の理論と実践詳論(Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-forte-Spiel)」を読めばいいのです。

答えは、下から。

これも下の音から入れる。

フンメルさんは、とことん下から攻めます。

トリルの最後の後打音(特にカデンツァ前)は、フンメルさんは言わなくても後打音を入れてほしいタイプ。楽譜に書けるのに書かない。はっきりしないタイプで、恋愛関係にはあまりなりたくないかもです。

一方で、ベートーヴェンの弟子だったツェルニーは、トリルは上から入れるのが好きだったようです。下の例では、右手の指番号(もちろんツェルニー本人の)が4-3、3-2、つまり高い音から入れていることが見れます。そしてトリルを下から入れてほしい時は、左に小さな音符を書き記しています。

(チェルニー 華麗な変奏曲 Op.14 より)

とまあ、ベートーヴェンと同世代を生きた2人でもこれだけ意見が違っているわけで、正直どっちも正しいのです。

古楽が始まった20世紀末、レコード業界で一時期いわれていた「authentic peformance(ホンマもんの演奏)」という表現が消え去っていきました。何がホンマもんなのか「探している過程」が古楽であり、愉しみだと、僕は思います。

O や X をつけるのは芸術とはいいません。芸術はテストじゃない。

別のフンメルさんのトリルを見てみましょう。

短い音符にトリルがついていても音価(音の長さ)全てに、最後までトリルを入れて、とフンメルさんの指摘。

note記事の初めに示したのW.F.バッハの装飾法にもみられる通り、18世紀後半ではトリルを短い音の音価にみっちりと入れることは稀でした。また、フンメルさんいわく、短いトリルの後打音などは必要ないそう。若干、楽ができます。

びっくりフンメル・ルールがもう一つ。トリルの最後の音がタイで次の拍頭までかかっている場合。例を見てみましょう。

こちらの例によると、音の流れが重視。上行形の場合はトリルの基音よりも1つ低い音で終わり(!)のぼる。下降形の場合はトリルの上の音で終わらせて降りていく。この時代の教則本で、同じような指示をしているもを見かけたことないんですが、どなたかご存知ですか?

今日はここまで。祖母が昼寝をしていて、練習ができない時間を使い、調べ物、書かせてもらいました。おばあちゃんのご飯、美味しいです。

※ もちろん禁止されている Parallel 5th/Oct(連続5度, 8度)の動きを回避するために、トリルの入れ方を変えることはやるべきです。演奏する時に気がついたら、色々とテクを使い直しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?