カスタマーサクセスの青本を要約する~原則②顧客とベンダーは何もしなければ離れる

カスタマーサクセスを勉強しようと思ったときに、最も有名でおすすめされる本は「カスタマーサクセスの青本」です。

しかし、このカスタマーサクセスの青本、翻訳のせいなのか少し内容がわかりにくいです。

実際のカスタマーサクセス業務を行っている方に向けて、本の内容を要約・解釈しわかりやすく表現する必要があります。

前回の記事に引き続き、「カスタマーサクセス10の原則」の主要なものを取り上げ、カスタマーサクセスの現場で役に立つノウハウをお届けします。

▼カスタマーサクセス10の原則:解説記事をリンクでまとめております

顧客とベンダーは何もしなければ離れる

「顧客とベンダーは何もしなければ離れる」という表現は、原文がおかしいのか日本語がおかしいのか、少し違和感があります。

解釈し直すとすれば、「サブスクリプションビジネスである以上、解約されてしまっては困るので、ベンダーが顧客に働きかけて離れないようにしましょう」といったところでしょうか。

サブスクリプションビジネスの経営指標であるLTV(ライフタイムバリュー)の式から考えると、この原則の意図が理解できます。

顧客のLTVを考える

上記が一般的なSaaSビジネスにおけるLTVの公式です。

しかし、直感的にわかりにくい方程式だと私は思っていまして、こちらの方程式のほうがわかりやすいです。

計算式をひっくり返しただけなのですが、「毎月請求できる単価」があり、その請求が「何ヶ月継続するのか」と考えたほうが、①より価値を高めて高い単価を請求できるようにする、②より長く使ってもらうというSaaSビジネスの実現場に即しています。

顧客が離れてしまえば、契約の「継続期間」が短くなり、LTVが下がってしいます。そしてLTVの減少は経営全体に影響します。

LTVは経営全体に影響する

SaaSビジネスにおいて有名な指標は「LTV>CAC*3」です。CACとは図にある通り、1社の顧客を獲得するにあたって投資できる営業マーケティングコストを指します。つまりは営業マンの人件費や、広告出稿費などです。

LTVとCACは重要な関連をしています。

LTVが高いということは、それだけCACも高く使えるからです。

CACが高くなれば企業戦略・マーケティング戦略のオプションが増えます。

例えば、高い人件費をかけてエンタープライズの顧客開拓をするプロフェッショナルのセールスチームを作ることも出来ますし、大型の展示会やTVCMなど大きな額が動くプロモーションも出来ます。

反対に言えば、LTVが低いビジネスモデルの場合は、営業マンを使わずに契約を促進したり、広告費をかけず口コミで広げたりといった戦い方をしなければなりません。

顧客に離れられればLTVは下がり、CACも下げなければならないため、取れる施策の選択肢も限られてしまう。だから離れないように何かをしよう。というのが「顧客とベンダーは何もしなければ離れる」の真意だと思います。

何もしなければ忘れる

また別の観点から考察するとすれば、「顧客は何もしなければ忘れる」という考え方もできます。

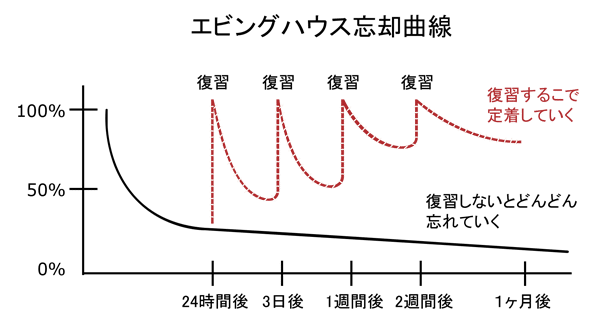

有名なエビングハウス忘却曲線によれば、1日経てば覚えたことの74%を忘れると言われています。

たとえ営業での商談や、カスタマーサクセスでの導入MTGをして、製品の魅力や使い方を十二分に説明しても、放っておけばどんどん忘れてしまいます。

なので、定期的に顧客をフォローアップして、覚えたことを復習して頂き、定着してもらわなければならないという考え方もできます。

何もしなければ浅く狭い会話しかできない

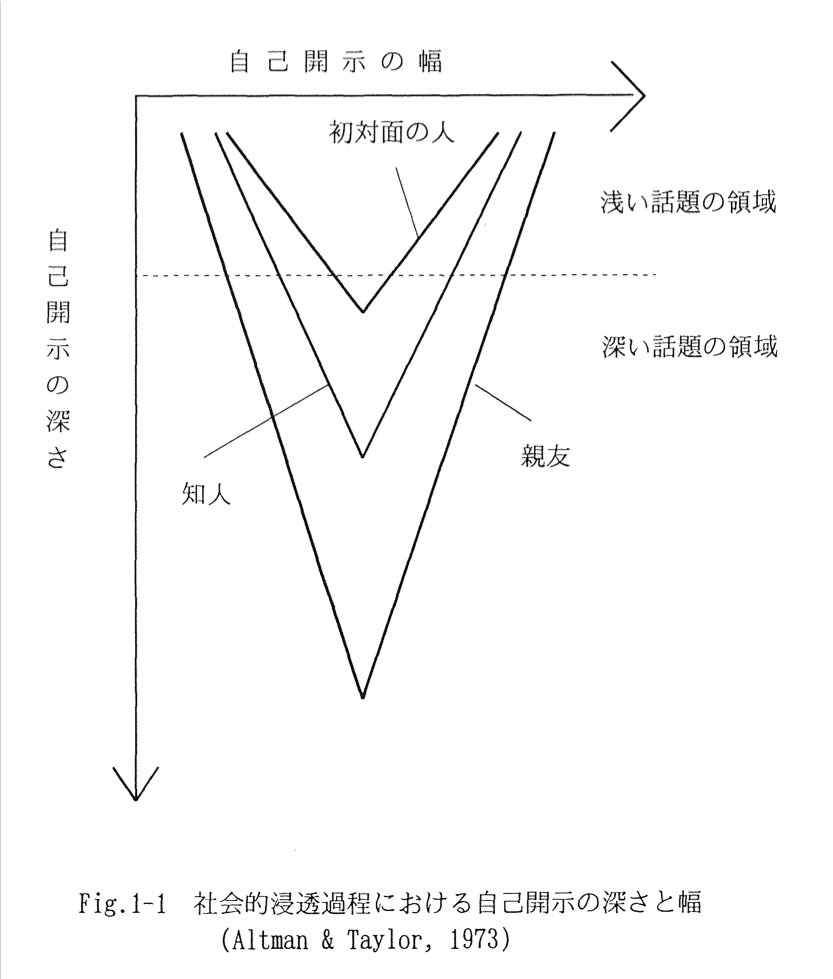

また、「社会的浸透理論」によれば、関係が発展するにつれて、対人コミュニケーションが比較的浅い、非親密なレベルからより深く、より親密なレベルに移動することが述べられています。

BtoBの商売の一面として「課題解決」が挙げられますが、関係が浅ければ顧客から浅い内容、表面的な課題しか打ち明けてくれません。

その意味でも、顧客に働きかけて、より幅が広く、深い課題を共有してもらえるようにコミュニケーションを深めていくんだ、という解釈もできます。

顧客が離れていく信号

書籍の中では、顧客が離れる(≒解約する)うえでのよくある理由をまとめています。

・金銭的リターンや事業価値が得られない

・実装が遅れたり完全に止まっている

・プロジェクトスポンサーやパワーユーザーがいなくなる

・製品定着率が低い

・別のソリューションを利用している会社に買収された

・製品の機能が足りない

・新たなトップが方向性や戦略を変えつつある

・品質の低さや性能の問題に影響されている

・製品が自社にとって適切な解決策でないことがわかった

・人的要因

単に製品の利用状況が止まってしまう、結果が出ていないという現象だけでなく、その裏にある「人的要因」「経営トップの変更」「パワーユーザーの退職」「M&Aによる買収」なども見ましょうと書かれている点に気づきがあります。

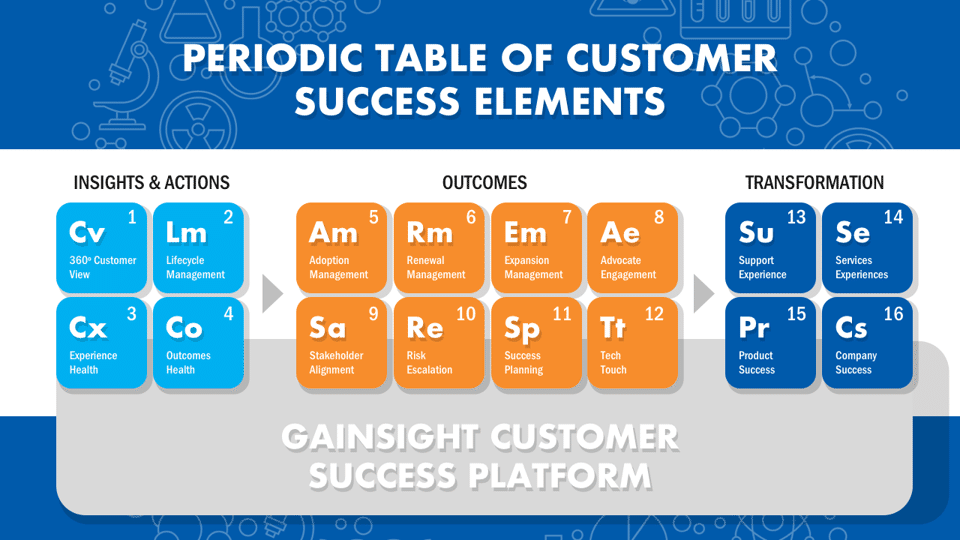

実際にGainsightの機能には、ステークホルダー管理やリスクエスカレーションの機能があります。(LinkedIn見て、転職してたら危ないから注意してね、みたいな機能です。)

顧客に何をする?

じゃあ顧客に何をするのか?をまとめたのが「タッチモデル」です。

書籍には書かれていないかもしれませんが、Gainsightではカスタマージャーニーを引いて、各タイミングで何をして顧客にタッチ(コミュニケーション)を取っていくかを整理するようなサポートをしています。

これらの取り組みからも、「顧客が離れないように何かしよう」という解釈のほうが自然な翻訳だと思います。

おわりに

お読みいただきありがとうございました。

もしよろしければ、記事のシェア・Twitterのフォローをお願いします。

既にSNS経由で数十人からカスタマーサクセスの悩み相談を受けており、個社の製品や組織に合わせてお応えするようにしております。TwitterのDMで気軽にご連絡ください。

藤島 誓也:Twitterアカウント

https://twitter.com/seiya_fujishima