第5章 2030年代の課題:人口減少問題に関する調査報告書 人口減少社会の展望と対策

人口減少問題に関する調査報告書 「人口減少社会の展望と対策」は公的データをベースとして、人口減少に伴う社会の変化をさまざまな角度から可視化することを第一の目的とする。また、コロナ禍による新たな変化の分析も加える。その上で、人口減少社会に耐え得る社会を築いていくための提言を行うものである。

***

■民間事業者の撤退が始まる

次に2030年代に起きる課題をまとめよう。

2030年代は、2020年代に大きく進む少子高齢化のひずみが随所に表れてくる時代となる。2030年代において、とりわけクローズアップされるようになるのは地方の疲弊だろう。

少子高齢化の進み具合は地域差が大きい。人口が増えていた時代にも過疎地はあった。人口が減り始めたいまとなっても、人口膨張を続けている都市がある。この地域ごとの差がはっきり目に見えるようになり、抱える課題が大きく違ってくるのが2030年代となる。

日本は長い間、田中角栄首相が唱えた日本列島改造論に代表される「国土の均衡ある発展」を目指してきた。都道府県間の人口差には目をつむって開発を続けてきた結果、狭い国土に100近い空港が誕生した。いまだに新幹線や高速道路の整備は続き、延伸や誘致を求める声もなくならない。ところが、完成しても地元の皮算用の通りになるとは限らず、エアラインの誘致がままならない地方空港ではチャーター便に活路を見いだしている。停車本数の少ない新幹線駅では周辺の開発が手つかずというところが少なくない。

「国土の均衡ある発展」という高邁な夢は、人口減少という現実を前にして完成を見ることなく潰えようとしている。

2030年代に起きる課題の1つ目は、地方経済の疲弊だ。

内閣府の「地域の経済2016」によれば、2030年度に全国の80%にあたる38道府県において、域内の供給力では需要を賄い切れなくなる「生産力不足」となる。ただでさえ少子化で勤労世代が減るのに、その肝心の若い世代が都会へと流出してしまうためだ。地方において勤労世代が極端に減ることで、あらゆるサービスの担い手が不足してしまうのである。

生産力不足に陥ると、所得税や法人税、消費税といった地方税収の落ち込みも大きくなり、地方自治体は地方交付税への依存度を高めることとなる。結果として、地域間格差がどんどん拡大することとなり、地方自治体の自立性までが損なわれる可能性が出てくる。内閣府の報告書は、2030年度には地方交付税の総額が現在の1.5倍に膨らむと見積もっている。

生産力が不足すれば、住民の暮らしに不可欠なサービスも維持できなくなる。生産力の担い手である勤労世代は、同時に購買力旺盛な消費者でもあるからだ。生産力不足に陥る地方はマーケットが急速に縮小するということでもある。

日々の暮らしに必要な商品を自宅周辺のお店で買う人は多いだろう。だが、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、美容院、金融機関なども、経営的に採算が合う顧客数が見込める地域にしか店舗を維持できない。地域マーケットの縮小は、これらの店舗の撤退が進むことである。

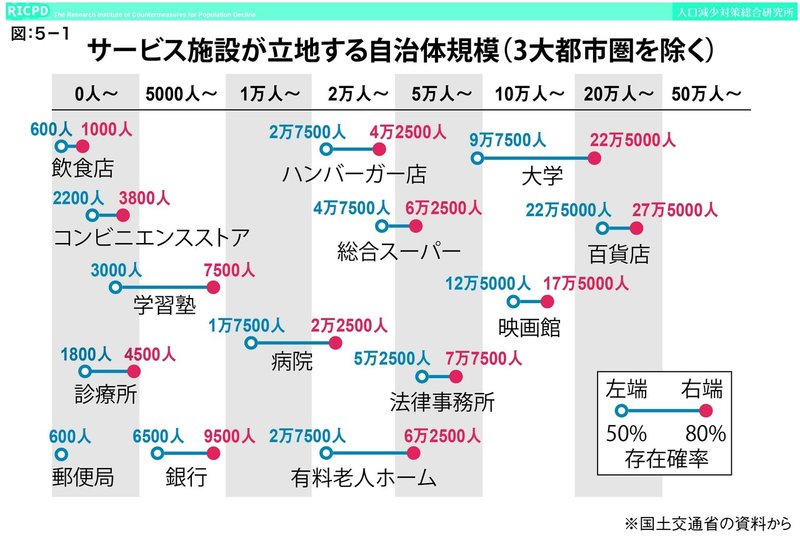

国土交通省の「『国土の長期展望』中間とりまとめ」(2020年)が、三大都市圏を除いた地域について、人口規模ごとに、どんなサービスの店舗が立地しているのかを「存在確率50%」と「存在確率80%」という形で計算している【図:5-1】。

「存在確率50%」とは、その人口規模を下回ると、廃業や撤退するところが出てくるラインだ。逆に「存在確率80%」とされる人口規模であれば、ほぼ存在し得る。存在確率が50%を下回る人口規模の自治体では、そのサービスは採算が合わず、事業者がいつ廃業・撤退を始めてもおかしくないということだ。

たとえば、食料品小売店や郵便局は人口600人未満の地区では成り立たない。理容業は1400人ならば存続し得るが、600人を下回ると存続が難しくなる。コンビニエンスストアは人口3800人の地区ならば採算が取り得るが、最低2200人いないと経営が困難になりかねない。一般診療所は1800人、銀行と訪問介護事業は6500人、病院は1万7500人、総合スーパーマーケットは4万7500人の人口規模がないと維持するのが難しくなる。

少子化や人口流出によってさまざまなサービスが利用できなくなり、そうした不便さを嫌ってさらに人口流出が加速するという負の連鎖が続くこととなる。

こうした状況に対して、ネットショッピングで対応すればよいといった意見もあるが、生産力不足となった地域では運送業も人手不足が深刻化する。人手不足についてはAIやICT(情報通信技術)に期待する声も少なくないが、全国の隅々にまでそんなに簡単に普及するわけではない。また、どんなに技術が発達しようとも、人の手を使わなければできない仕事、人が携わったほうがよい仕事は残る。

勤労世代が減り、消費者が減った地域では、どこかで経営の限界がやってくるということだ。「国土の均衡ある発展」といった幻想をいつまでも追い求めるのではなく、人口の減少が避けられないという現実を直視し、それを前提として成り立つ社会システムの構築が求められる。

■自治体職員も募集難となる

2030年代に起きる課題の2つ目は、自治体の縮小だ。

2030年代は、民間サービスだけでなく基礎自治体の公務員の確保も難しくなる。

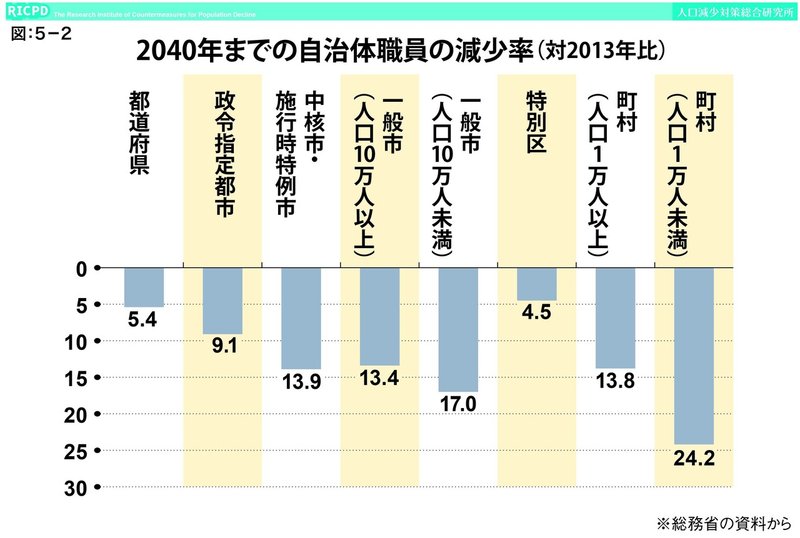

総務省の資料によれば、人口1万人未満の町村では自治体職員が2040年までに24.2%(2013年比)減る。

「人口10万人未満の一般市」は17.0%減、中核市は13.9%減、「人口1万人以上の町村」は13.8%減、「人口10万人以上の一般市」13.4%である。若い世代が多く住む政令指定都市でさえ9.1%減と1割近く少なくなると見込んでいる【図:5-2】。

一方で、高齢化が進むにつれて、各自治体とも高齢住民が増えてくるため、これまで以上にきめ細やかなサービスが求められるようになるだろう。「平成の大合併」によって行政区域が拡大した自治体では、職員1人当たりの受け持ちエリアが合併前よりも広がっており、その上に職員数が減って、これまで以上に手厚い行政サーヒスを求められたのでは、個々のマンパワーだけで対応し切れなくなる。

多くの自治体で職員不足が起きるのは、少子化で職員採用試験の受験者そのものが少なくなると予想されるためである。とりわけ地方の自治体では、採用試験に応募する人の大半は地元出身者であるが、年間出生数がゼロや一桁という自治体はすでに少なくなく、募集人員に満たない可能性があるということだ。このまま不足が拡大したならば、十分な行政サービスを届けられない自治体が出てくる。

自治体職員もさることながら、さらに深刻なのは地方議会選挙の立候補者数が、議会が成立するに足る人数を確保できない事態に陥ることだ。いまや、立候補者数が定数を下回る地方議会選挙は少なくない。議会が十分機能しなくなれば、行政に対するチェックが甘くなり、民主主義の根幹が揺らぐこととなる。

そもそも地方公務員は行政改革によって人数を絞り込んできた経緯がある。「平成の大合併」も行政改革の手段の一つとして推進されてきた実態がある。2016年は273万7000人で、ピークだった1994年の328万2000人より50万人以上も少なくなっている。

近年はとりわけ採用数を減らした自治体が少なくなく、年齢構成を見ると団塊ジュニア世代が相対的な山となっている。この世代が退職期を迎える2030年代には、定数を大きく下回る自治体が目立つことが想定される。

自治体の危うさは、職員数が確保できなくなることだけでない。さらに深刻なのが税収不足だ。地方自治体では住民税や固定資産税などが基幹的な税目となっている。総務省の資料によれば半数以上の市町村では住民税(所得割)と固定資産税が税収の80%以上を占めているが、住民の高齢化に伴って公的年金を主収入とする人が増えてくるにつれて平均所得が下落するため、住民税の目減りは避けられない。

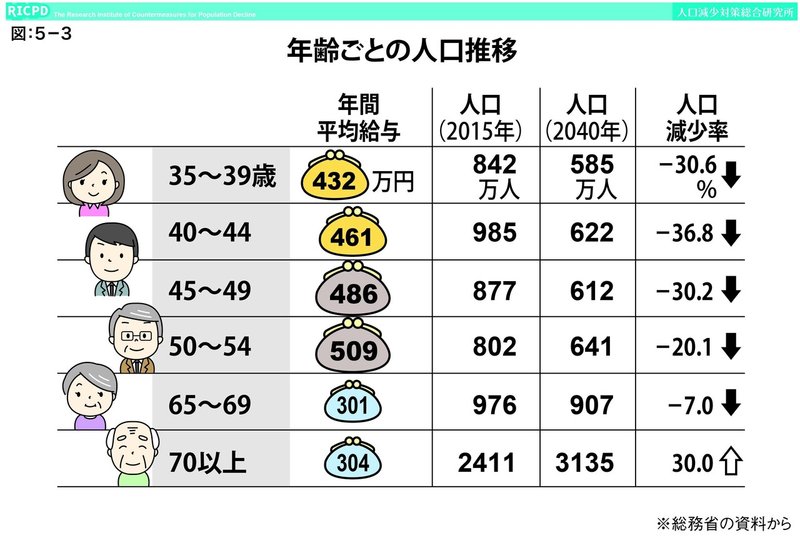

総務省が、5歳年齢別に年間平均給与額と各年齢層の人口の変化を2015年と2040年で比較している【図:5-3】。

年金受給世代の70歳以上(年間平均給与額が304万円)が30.0%増加するのに対し、50~54歳(同509万円)は20.1%減少する。これ以外の働き盛りの世代も、45~49歳(同486万円)が30.2%減、40~44歳(同461万円)が36.8%減、35~39歳(同432万円)が30.6%減となるなど軒並み30%台の大幅減になると見込まれる。総人口が減るのもさることながら、住民税納税額が多かった人が少なくなることが地方財政へ与える影響は大きい。

空き家や所有者不明土地が増えてきたことでも分かるように、不動産流通が不活発になると固定資産税も減る。このまま推移したならば住民税も含めて基幹的な地方税収は大幅な減少が避けられなくなる。

新人の確保のめどが立たず、事業費までもが十分確保できなくなったならば、行政サービスの低下は免れ得ない。

■「地域の足」が寸断し通学などが困難に

2030年代に起きる課題の3つ目は、公共交通機関の縮小だ。

コロナ禍の影響で鉄道各社は大都市の東京都を含めて終電時間の繰り上げを実施した。一部では始発時間の繰り下げも行われた。いずれも保守点検をする作業員の不足で、作業時間を確保すべく繰り上げざるを得なかったこともあったようだが、深夜時間帯の乗客が減ったことが背中を押したということである。

ただ、終電時間の繰り上げや始発時間の繰り下げは、コロナ禍がなかったとしても時間の問題であった。利用客の減少で「コロナ前」の時点ですでに縮小は始まっていたからだ。

国交省の資料によれば、1990年から2017年までに乗り合いバスの輸送人員は約33%減り、地域鉄道は約20%減少した。2008~2017年の間にバス路線は1万3249キロが完全廃止となり、鉄道は2000年度以降で全国の41路線約900キロが廃線となった。

地域の足である公共交通機関はマイカーの普及とともに利用者を奪われてきていたが、人口減少によってさらに利用者が少なくなったことが原因である。加えてテレワークの普及だ。

2035年には、東京23区を囲む自治体で高齢化率が40%を超えてくるところが増え、2036年になると団塊ジュニア世代の先頭が65歳となる。東京圏を含めてますます通勤客が減ることとなるだろう。今後は、終電時間の繰り上げにとどまらず、路線廃止や運行本数の減少の流れは続くものとみられる。

一方で公共交通機関の縮小は地域住民に不便をもたらす。2014年時点で、日本の可住地域の30%以上が公共交通機関空白地域(鉄道1キロ圏外、バスは500メートル)であるが、これは九州の面積に匹敵する。

とりわけ路線バスの場合には「地域の足」として根付いてきており、こうした地域に住む高齢者が〝買い物難民〟や〝通院難民〟となったり、高校生が〝通学難民〟に陥ったりする可能性がある。

公共交通機関が縮小するのは、利用者不足だけが原因ではない。運転手不足も深刻化している。2018年3月のダイヤ改正では、西日本鉄道が福岡市の中心部を走る「100円循環バス」のルートを絞り込んだ。運転手不足の解消に見込みが立たないことが理由だ。

勤労世代の減少に伴い、運転手の採用難は全国的に広がっており、減便や運行取りやめの動きは拡大している。国交省の「交通政策白書」(2017年版)は、「バス事業の運転者は、中高年層の男性に依存しており、将来的には地域の足を支える生活路線を現行の水準で維持していくことも困難となる事例が危惧されるに至っている」と指摘している。これはバス事業だけでなく、タクシーも同じだ。近年の地方空港のタクシーは高齢ドライバーによって支えられている。

人手不足は航空機も例外ではない。コロナ禍によって航空需要が大きく減り、路線が廃止になったところもあるが、「コロナ前」においては格安航空会社(LCC)の参入による路線や便数の充実競争が展開され、パイロット不足に拍車がかかっていた。

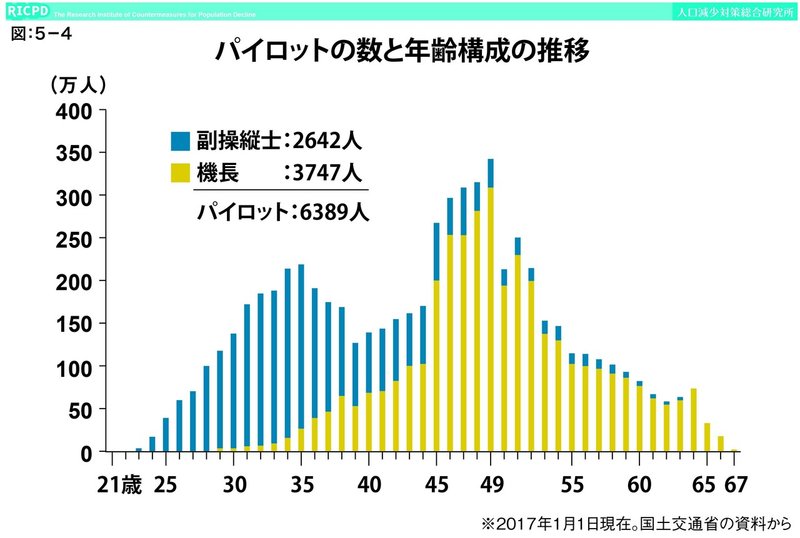

国交省の資料によれば、日本国内には約6400人(2017年1月1日現在)のパイロットがいるものの、この時点で40代後半に偏っており、2030年頃になるとこの世代が大量に退職し始める【図:5-4】。

いわゆる「2030問題」である。「コロナ後」に航空需要が回復すれば、再び深刻なパイロット不足となる。

パイロットは世界的に不足しており、外国人頼みというわけにはいかない事情もある。路線が縮小・廃止されることになれば、地方にとっては都市部との交流が遮断されるようなもので地域経済に大きな打撃を与えることにもなる。

■ドライバー不足で通販に影響

2030年代に起きる課題の4つ目は、トラックドライバーの不足である。国交省の資料によれば、需要の伸びもあって67%の事業者が人手不足を訴えている(2017年1~3月期)。

鉄道貨物協会がトラックドライバーの需給見通しを推計しているが、不足数は2017年度の約10万3000人から2028年には約27万8000人に拡大する。

2028年度には必要となるドライバー数が約117万4000人となるのに対し、供給可能なドライバー数は約89万6000人にとどまるとの予測だ。

トラックドライバーの不足の要因は2つある。一つは待遇の悪さだ。長時間労働の割に所得が低い。全日本トラック協会の「日本のトラック輸送産業現状と課題」(2020年)によれば、2019年の大型トラックドライバーの平均所得額は456万円、中小型トラックドライバーは419万円で、全産業の平均である501万円に比べて1~2割ほど低い。一方、年間労働時間は「荷待ち時間」もあって、大型が2580時間、中小型は2496時間で、全産業の2076時間と比べて1.2~1.25倍ほどの長さだ。

こうした厳しい労働環境も影響して若者の就業がなかなか進まない。2019年の道路貨物運送業の就業者を年齢階級別に見てみると、最も多いのは40代が30.6%だが、50代が25.5%、60代が17.3%と50代以上が42.8%を占め、年配者に頼る構図となっている。これに対して、20代は9.2%、30代は16.8%だ。

女性の比率も低い。道路貨物運送業全体としては20.4%だが、主にドライバーの仕事をする「運輸・機械運転従事者」に限ると、わずか3.4%である。

もう一つは需要の伸びである。インターネット通信販売の急拡大が背景にある。コロナ禍でインターネット通信販売はさらにニーズが高まっており、2030年代になるとドライバー不足はさらに拡大するものとみられる。

いまやインターネットによる通信販売は格段に普及し、利便性は向上した。企業側も店舗を借りるコストや店員の人件費をカットできることに加えて、感染防止策としてのニーズの広がりもあってシフトを強めている。この結果、自ら買い物に出掛けられる人までもが配送に頼るようになった。

国交省の「2015年全国都市交通特性調査」によれば、休日における20代男性の外出率は51.1%で、全年齢の61.6%を大きく下回る。外出目的別の移動回数を1987年と2015年とで比較すると、20代男性の場合には「買物」は0.25回から0.16回へ減少した。「買物以外の私用」は0.90回から0.34回へ大激減した。20代女性も同じような傾向が見られ、「買物」は0.43回から0.32回となり、「買物以外の私用」は0.82回から0.45回へと急落している。

「休日は自宅で過ごしたい」というライフスタイルの普及もあるのだろうが、「朝食を食べず、昼食と夕食はデリバリーサービスに依頼し、買い物も通信販売」といった、すべてをインターネットによる注文で済ます人もいる。

インターネット通信販売事業が成長すればするほど、運送業者は人手の確保に追われるという構図である。同調査によれば、65~74歳の休日の外出率は男性が66.2%、女性は60.7%で全年齢の平均および20代の外出率を上回っている。若者のようにインターネット通信販売を使いこなせず、仕方なく店舗に足を運んで買物をしている実態が浮かび上がる。

ドライバーの不足は、年度末などの繁忙期において希望日に引っ越しができない〝引っ越し難民〟の増大という形ですでに影響が出始めているが、今後は過疎地などにおいて日常的に物流が滞るといったことも起きかねない。

高齢社会が進むにつれて重い荷物を運べなかったり、買い物自体に出掛けられなかったりで「運んでもらいたい」という高齢者のニーズは拡大しそうだが、トラックドライバーの不足が深刻になったならとても応えられなくなる。

地域における物流が滞ることとなれば、十分な品揃えができなくなった民間サービスが撤退を開始するエリアが増えることにもなる。

■東京都も人口減少と高齢化

2030年代に起きる課題の5つ目は、東京都の人口減少だ。社人研の「日本の地域別将来推計人口」(2018年)は、東京都の人口は2030年の1388万2538人でピークを迎えるとしていたが、現実には2020年5月時点ですでに1400万人を突破した。想定以上の勢いで東京一極集中が進んだということである。

その後はコロナ禍の影響もあって微減に転じたが、一極集中に歯止めがかかったわけではなく、1400万人をわずかに下回る規模で推移している。

2020年の1400万人を正しく言い当てたのは、東京都統計部の推計だ。2020年を1406万363人と予測していた。この推計では東京都が本格的に人口減少に転じるのは2025年である。この年に1422万5363人で頂点に達し、2040年にはピーク時よりも57万人少ない1365万4185人になるとしている。

人口が減少に転じるタイミングは、社人研の推計より早まりそうであるが、2030年代の東京都は人口減少スピードが速まる時期となる。社人研によれば、2035年までに23区でも人口減少社会を迎える。

東京都の人口が減り始めるのは、2つの理由がある。一つは自然減少だ。東京都は合計特殊出生率が全国で一番低く、出産可能な年齢の女性数が多い割に出生数が少ない。 一方で、高齢化に伴い無くなる人は増えてきており、差し引きすると自然減少幅が大きくなるのである。

もう一つの理由は社会減少だ。東京都の場合、地方からの転入者が人口を押し上げる大きな要因であったが、全国的な出生数減で地方の若者が減ってしまい、東京都に送り出せる人が少なくなっていくということである。

東京都の場合、外国人労働者の流入も多く、東京都の人口増加を支える要因の一つとなってきた。ところが、コロナ禍の影響で来日が難しくなっており、「コロナ後」にどの水準まで戻るかは不透明である。今後しばらくは、外国人の減少が東京都の人口減少に拍車をかけることとなりそうである。

問題は人口が減るだけではない。東京都では高齢化が進む。

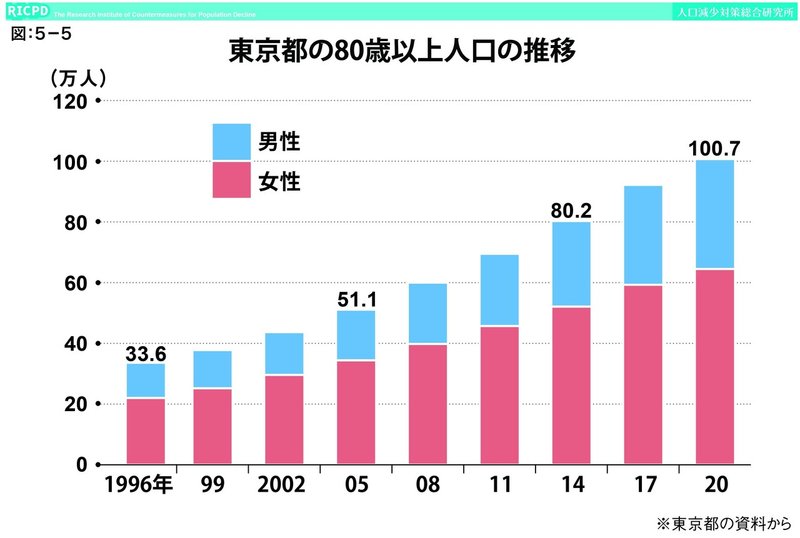

2020年には東京都の80歳以上人口が約100万7000人となり、初めて100万人を突破した【図:5-5】。

80歳以上が100万人も住む都市というのは過去に例がないだろう。都道府県の中でも東京都の面積は狭く、一部の島などを除き多くの住民の生活圏は一体化している。いわば「80歳以上のみの政令指定都市」を抱えたようなものである。

65歳以上の高齢者は約311万1000人なので、東京都の高齢者の3人に1人はすでに80歳以上である。全国の80歳以上は1158万人余であり、80歳以上の11人に1人は東京都に住んでいるということだ。「東京都」といえば、〝若者のまち〟とのイメージを抱きがちだが現実は全く異なる。

80歳以上になると身体的な衰えに加えて認知症を患う人も増え、急速な高齢者数の増加は重度の患者や要介護者の激増につながる。とりわけビジネス優先、若者優先の街づくりを進めてきた東京圏ではリスクが大きい。東京都の場合、1989年の80歳以上人口は約23万2000人に過ぎず、慢性疾患の高齢

患者に対応できる医療機関や介護施設の整備が追いついていないためだ。

80歳以上は、今後も増え続ける。団塊世代が85歳以上となる2034年には、日本全体で80歳以上人口がピークである1630万6000人に達する。

80代以上が100万人も集まることになったのは、東京一極集中が要因だ。東京都は全国各地から若者を集めてきたが、数十年前に上京した〝かつての若者〟は再び故郷に帰ることなく、東京都において年齢を重ねたということである。これに加えて近年は、先に上京した子供世帯を頼って年老いた親が東京都に移り住むケースも増え、増加に拍車をかけている。

「日本の地域別将来推計人口」によれば、80歳以上に限らず、東京都はこれから猛スピードで高齢化が進む。65歳以上は、2015年の306万5723人から2030年には342万2328人となる。2045年は417万5687人で、2015年と比べて100万人以上増える。

先行して高齢化が進んできた地方では、2030年代になると若い世代だけでなく高齢者の人口までが減るところが増えてくる。2030年代以降の高齢者の増加数の大半は、東京都など都市部で増えるということだ。

高齢者の絶対数が増えることで、高齢化率が高まるところが23区にも登場してくる。

2025年には65歳以上の割合が練馬区で25.5%となるのをはじめ、特別区23区のうち5区に1区で「住民の4分の1が高齢者」となる。練馬区と足立区では75歳以上の割合も15.4%となる。

2035年には、練馬区の30.3%、杉並区、足立区が27.7%など、住民の3分の1近くが高齢者という「年老いた区」が目立ち始める。

80歳以上にもなると身体能力は衰え、認知症も増えてくる。これまで東京はビジネス優先、若者優先の街づくりを進めてきたが、機敏に動けない人が一定数を占めるようになれば、電車やバスの乗降に時間がかかるケースも増え、人が移動する速度は現在よりもスローにならざるを得ない。2030年代になるとビジネス上の効率性ばかりを追求していられなくなるだろう。

東京都内には階段や段差がいまだ数多く残っている。若い世代にとっては何でもないような場所が80歳以上にとっては移動しづらく、出掛けるのに苦労することとなる。

医療や介護の受け入れ態勢も十分とはいえない。前章でも指摘したが、一般的に75歳頃から重い病気を患う人が増え始める。東京都は高度な医療を行う大病院が集中しているが、高齢者に多い慢性期疾患の患者を受け入れる病院や介護施設は少ない。

新設しようにも、空き地が乏しく地価は高い。まとまった面積の敷地の確保は難しく、なかなか整備が進まない。他県の自治体と連携して、その自治体にある介護施設を利用できるようにする取り組みもあるが焼け石に水だ。今後は、ベッドが不足する可能性が大きく、〝介護難民〟の増大が「最大の東京問題」となりそうである。

高齢者の一人暮らしも多くなるが。非正規雇用が増えたこともあって、年金受給額が少なかったり、医療費や介護費が嵩んだりして家計が苦しくなり、賃貸物件に住み続けることができなくなる〝住宅難民〟も深刻化するだろう。

都や市区町村は根本からの街づくりの見直しを迫られる。一人暮らし高齢者の見守りや買い物、通院支援といったこれまでとは全く異なる課題に対して、行政サービスを求められるようになるだろう。

過密都市である東京都で高齢者が激増することは、新たな危機も生み出す。新型コロナウイルス感染症で分かったように、人口過密都市ほど感染が広がりやすく、高齢になるほど重症化しやすい点だ。コロナ禍は、高齢化率が上昇する東京都が今後とも感染症に対して脆弱な都市であることを浮き彫りにした。

感染症の怖さは健康被害が現れることだけでなく、人々に恐怖心を抱かせることにある。高齢者の中には、自宅やその周辺に閉じこもるような生活になっている人が少なくないが、こうした暮らしぶりが長期化すると、外出する気力そのものが奪われていく。都会生活特有の近所づきあいの希薄さもあって、日常生活に困るケースが出てくる。

新型コロナウイルス感染症が終息するにはかなりの時間を要するし、完全終息したとしても次なるウイルスが続々登場するとみられている。高齢者の感染に対する恐怖心は簡単には解消しないだろう。

すなわち、人口が多い割には不活発な街へと変質する可能性が大きいということだ。もし、そうなったならば、日本経済が受ける痛手は相当のものとなる。

■3軒に1軒が空き家

2030年代に起きる課題の6つ目は、空き家の増大だ。

総務省の「住宅・土地統計調査」(2018年)では、空き家数は848万9000戸、総住宅数に占める割合(空き家率)は過去最高の13.6%となった。すでに、7~8軒に1軒は誰も住んでいないということだ。

社人研の「日本の世帯数の将来推計」(2018年)によれば、人口減少に伴い、総世帯数は2023年の5418万9000人をピークとして減少に向かうが、一方で空き家はますます増えることが予測される。野村総合研究所の試算(2020年)によれば、空き家を取り壊す「除却率」が2008~2012年度の水準に戻った場合、2033年度に25.1%で7003万戸、2038年には30.5%で7211万戸に達するとしている。全国の3軒に1軒が空き家になるということだ。

空き家といえば、人口減少が先行する地方のイメージが強いが、都道府県別の空き家率を見ると都道府県で最も割合が高いのが21.3%の山梨県だ。続いて、和歌山県(20.3%)、長野県(19.6%)、徳島県(19.5%)である。

同じ県内でも偏在が進むことから、基礎自治体単位で比較したならば、さらに空き家率が高くなるところが出てくるだろう。

しかしながら、東京都10.6%、大阪府15.2%など大都市部を抱える都道府県も全国平均と極端な差があるわけではない。むしろ、こうした大都市部を抱える都道府県は総住宅数が多いため、実数にすれば多くなる。東京都は80万9900戸、神奈川県48万4700戸、千葉県38万2500戸、埼玉県34万6200戸なので、東京圏が全体の4分の1近くを占める。

空き家が増える要因の一つは、一人暮らしの高齢者の増大だ。亡くなると子供などに相続されるが、子供などは自ら自宅を構えている場合が多い。このため、手つかずのまま放置されるケースが後を絶たない。親が遺した家が、暮らすのに不便な地方などにあったならばなおさらである。

もう一つの理由は住宅の供給過剰だ。848万9000戸の空き家には賃貸用のものや別荘も多数含まれるが、長期にわたって居住者がいない「その他の住宅」も348万7000戸で全体の41.1%に上る。

1963年までは総世帯数が総住宅数を上回っていたが、1968年に逆転して以降、住宅総数は総世帯数を上回っている。2018年もその差は840万6000戸の超過である。これだけ住宅がダブついていたのでは、使用しない家を相続したならば、よほど立地が良くない限り、売却や賃貸にするのは難しいだろう。

「新築志向」の強さも空き家が増え続ける理由だ。住宅は個々の国民にとっては「生活のベース」であり、「生涯をかけて守るべき財産だ」という人は少なくない。

政府も、住宅ローンの控除など、新築住宅の開発を促す政策を推進してきた経緯がある。住宅の取得は、家電製品や家具などの需要に結びつくからだ。住宅取得の促進策は経済刺激策として繰り返し展開されてきた。人口の減少が避けられないにもかかわらず目先の需要喚起を優先して、空き家を増大させるような政策を講じてきたのである。

空き家数が増えると、景観が悪化するだけでなく、倒壊の危険や、犯罪の誘発リスクが大きくなる。廃墟だらけの殺伐とし風景が広がったならば、街全体のイメージが悪くなり、住民の流出を招く。空き家が増え過ぎた地域ではコミュニティーそのものが維持できなくなる。地域社会全体が影響を受けるということだ。

東京圏だけで全体の4分の1を占めると述べたが、大都市圏の場合には住宅地が郊外の丘陵地にまで広がっており、駅からバスに乗り継がねばならないようなニュータウンなどを中心にすでに目立ち始めている。築年数の古い中古物件などは大幅値下げしても買い手がつかないケースも少なくない。近年は、東京23区内の閑静な住宅街でも空き家を見かけるようになった。

空き家には「朽ち果てた一軒家」との印象もあるが、実際にはマンションなどの共同住宅が多い。都市部の場合には、むしろマンションの空き家問題が深刻化しそうである。 将来的には、タワーマンションのような大規模なマンションも例外ではなくなる。

マンション販売では、購入時の「割安感」を出すために修繕積立金や管理費を抑えて売りに出されるケースが多いが、こうした物件では積立金が十分に積み上がる前に大規模修繕期を迎えることとなる。

こうなると、追加の修繕費用を徴収しなければならなくなるが、タワーマンションのように入居の戸数が多いと、どうしても理事会の意見集約が難航しがちとなる。大規模修繕を必要とする頃には、住民の年齢も高くなり、現役時代よりも収入が減って追加費用を捻出することが困難な世帯が出てくるのでなおさら難しくなる。

修繕の遅れはむしろ必要額を多くし、建物の資産価値は急速に落ちる。こうした物件で入居住民が亡くなり相続が行われても売却は難しくなる。相続拒否や相続してもそこに住むことなく、管理費も支払わない人が増えればさらに修繕積立金が積み上がらなくなる。これは、タワーマンションだけでなく、どこのマンションでも起こり得ることだ。

建物の老朽化が進むにつれて所有者不明の空き家が増えたならば、修繕も建て替えも困難となる。

国交省の資料によれば、2035年時点で建築後40年を超えるマンションは296万戸に上る。空き家問題とは異なるが、雑居ビルでも所有者が複数で、それぞれの思惑が異なり再開発を断念したというケースは少なくなく、こうした物件が放置され続けると東京や大阪といった大都市圏を中心に極めて老朽化したビルやマンションが目立つようになる。2030年代はこうした問題が新たな社会問題としてのしかかることとなる。

私的財産である住宅は、原則として所有者が責任をもって管理すべきである。しかしながら、空き家は地域の安心・安全にかかわるため、各自治体が対策に乗り出さざるを得なくなっている。空家等対策特別措置法によって、持ち主を探すための税情報の活用や、立ち入り調査、建物の修繕や解体の勧告、命令、代執行などのテコ入れが図られたが、空き家問題を根本解決するには、過剰な住宅供給政策を転換する必要がある。

■男性の3割弱、女性の2割弱が未婚に

2030年代に起きる課題の7つ目は、未婚者の増大だ。厚労省の「人口動態統計」によれば、2019年は令和への改元に伴う婚姻ブームに乗って59万9007組となり、7年ぶりに増加に転じたが、2018年までは長期下落傾向をたどってきた。コロナ禍の影響を受けた2020年は、速報値では前年比12.7%もの大幅下落となった。

内閣府の「少子化社会対策白書」(2020年)によれば、50歳時の未婚率は2015年には男性が23.4%で4人に1人、女性は14.1%で7人に1人だったが、2030年代になると未婚者はぐっと増えて2035年には男性28.9%、女性18.5%に上昇する。2040年には男性は29.5%で3人に1人に近づき、女性は18.7%とほほ5人に1人の水準となる。ちなみに、1970年は男性1.7%、女性も3.3%に過ぎなかった。

独身者が増大する背景には、恋人のいない若者の急増がある。社人研が独身者を対象に行った「第15回出生動向基本調査」(2015年)によれば、交際相手のいない未婚者(18~34歳)は男性で69.8%、女性は59.1%に上った。極めて高い水準であり、前回調査と比べて男女とも10ポイント近い伸びであった。「とくに交際を望んでいない」と回答した人は、男性は未婚者全体の30.2%、女性は25.9%に及んでいる。

しかしながら、男性の85.7%、女性の89.3%が「いずれ結婚するつもり」と回答している。平均希望結婚年齢は、男性が30.4歳、女性が28.7歳で、男女とも20代で相手を見つけたいと考えている人が少なくない。25~34歳に絞って調べてみると、男女とも「適当な相手にめぐり合わない」と回答した人が群を抜いて多い。恋人はいないが、結婚を考えている人は多いということだ。

近年は、自治体なども出会いの場の提供を盛んに行っているが成果が上がっていないのが実情だ。背景には、ミスマッチがある。内閣府の「結婚・家族形成に関する意識調査報告書」(2010年)によれば、男性は20代、30代とも年収300万円未満の人に未婚者が多く、女性は年収600万円以上の30代で多くなっている。単に出会いの場を提供するだけでは、カップルが誕生する確率は低いということだ。

言うまでもなく、結婚は個人の選択である。未婚者の中には、結婚したくてもできない人はいるし、自分の意思で結婚しない人もいる。一方で、日本では非嫡出子は2.29%(2018年)と極端に少ない。結婚と出産を一体として考える人が多いためで、婚姻件数の減少は少子化が一層進むことを意味する。さらには、一人暮らしの高齢者増にもつながるだけに、社会全体としてとらえれば、将来的には社会コスト増となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?