第3章 コロナ禍で加速する出生数減:人口減少問題に関する調査報告書 人口減少社会の展望と対策

人口減少問題に関する調査報告書 「人口減少社会の展望と対策」は公的データをベースとして、人口減少に伴う社会の変化をさまざまな角度から可視化することを第一の目的とする。また、コロナ禍による新たな変化の分析も加える。その上で、人口減少社会に耐え得る社会を築いていくための提言を行うものである。

***

■妊娠件数や婚姻数が激減

前章で少子高齢化も人口減少も歯止めをかけるのは非常に難しいということを確認したが、少子高齢化と人口減少の行方について見てみよう。

少子高齢化は戦後一貫して緩やかに進んできたが、2011年以降、人口減少が本格化したことでも分かるように少子化も高齢化も、その結果である勤労世代の減少も急速に悪化し始めている。とりわけ懸念されるのが、高齢者数が頂点に達する2040年代初頭までの今後20年間だ、日本社会のさまざまな場面において、激変を余儀なくされるだろう。

まずは少子化だ。前章において出生数が減少するのは子供を産むことのできる年齢の女性数の減少が主要因であることを指摘した。また、2020年は出産可能な年齢の女性の激減期を迎えた転換点であったことも説明したが、こうした構造的な要因に伴って出生数はどれぐらいの水準まで落ち込んでいくのだろうか。

社人研の中位推計によれば、年間出生数は2033年に79万7000人で80万人台を下回って2040年には74万2000人にまで落ち込む。2046年になると69万1000人と60万人台に突入し、その後は2050年に65万5000人、2060年に58万3000人、2070年には53万人になる。

ところが、これらの推計値が結果的に〝かなり甘い見通し〟に変わる可能性が大きい。新型コロナウイルスの感染拡大による妊娠や結婚への影響が見逃せなくなってきているのだ。

2019年の年間出生数は前年比5万3161人減という急落をしたことも想定外だったが、中位推計が当てはまらなくなってきたのである。

妊娠件数や婚姻数に顕著な減少傾向が見られるようになったのは、政府が2020年4月に最初の緊急事態宣言を発出し、国民に他人との接触機会の削減を呼びかけて以降だ。

妊娠や婚姻の減少傾向が顕著になった主要因は3つある。1つは感染による妊娠中の感染に対する懸念だ。病院内にて感染するのではといった不安から検診をやめてしまった人も多かった。

2つ目は、出産態勢への不安だ。都会から地方に戻らないよう移動の自粛を求める地域が多く、「里帰り出産」ができなかったケースが目立った。

さらには、入院中の家族の面会が制限され、子育てが始まっても、子供への感染を懸念する人も目立った。また、保育園などが感染拡大の影響で一時閉鎖になったり、自治体による「母親教室」や母親同士の交流機会がなくて「ママ友」ができなかったりしたことで、育児への不安は孤立感へと発展し、不眠などに悩まされた人も少なくなく、「産後うつ」になる人も多かった。

筑波大学などの調査によれば、出産後の母親の「産後うつ」は一般的に出産後の母親の10%程度が発症するとされるが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて「産後うつ」の可能性のある人は約24%に増加した。

これらの情報に接したことで、結婚や子供を持つことをためらう人が増えたものとみられる。

主要因の3つ目は、景気悪化や先行きが見通せないことに伴う収入の減少や将来不安だ。各種アンケート調査では夫婦・カップルが第2子以上の子供をもうけるかどうかの決め手は、夫の育児参加や経済面の安定となっている。勤務先の業績悪化で仕事を失ったり、給与やボーナスが減ったりする人が多かったことから、精神面や経済面において子供を持つ余裕を失った夫婦・カップルが増えたということである。

■2021年の出生数は70万人台か

新型コロナウイルス感染症が妊娠や婚姻に及ぼした影響はどれぐらいだったのだろうか。厚労省の妊娠届け出数の緊急調査によれば、1~4月は前年と大差は見られなかったが、5月は前年同月比17.6%もの下落となった。

妊娠届け出は法令上の時限はないが、厚労省は妊婦健康診査などの母子保健サービスを適切に受けられるよう、妊娠11週までの届け出を勧奨している。政府の緊急事態宣言下で外出がままならず届け出が遅れた人も相当数いたと推察されるが、こうした事情を勘案したとしても大きな下落幅だ。5月以降も、7月が10.9%減となるなどマイナス傾向が続いた。

厚労省が集計した1~10月までの総数を前年同期間と比べると5.1%、3万9097件の減少だが、減少傾向が色濃く表れ始めた5月以降だけで比較すると8.2%減となる。

コロナ禍前から日本は少子化傾向にあるため、マイナスとなること自体は想定の範囲内ではあるが不自然な減り方である。

妊娠届け出数の減少は医療機関の分娩予約数の減少としても表れており、日本産科婦人科学会が2020年12月に発表した全国の施設を対象とする緊急アンケートの中間調査結果によれば、2020年10月~2021年3月までの予約件数が東京、大阪、愛知など大都市を抱える6都府県で前年同期間比約24%減であった。それ以外の道府県では約37%減を記録した。

感染が深刻化するに従って、妊娠を避ける夫婦・カップルが増えたということだろう。

新型コロナウイルス感染症がもたらしたもう一つの変化である婚姻数の減少についてはさらに明確だ。厚労省の人口動態統計の速報値によれば、昨年の婚姻数は前年比7万8069組少ない53万7583組にとどまった。12.7%もの激減である。

前年の2019年は改元に伴う「令和婚ブーム」があって、婚姻件数が7年ぶりに増加に転じたという特殊要因があったことを差し引いたとしても、減り方が著しい。

日本の場合には結婚と妊娠・出産が非常に強く結びついており、非嫡出子の割合は2.29%(2018年)と各国と比べて極めて低い。結婚したカップルのすべてが子供をもうけるわけではないとはいえ、婚姻件数の減少はかなりの割合で出生数の減少につながる。

妊娠から出産まで280日ほど時間差があるため、2020年のこれらの数値の悪化が実際の出生数減少として数字に表れるのは2021年となる。妊娠届け出数や婚姻数が1割ほど落ち込んだ状況がそのまま反映されれば、社人研の中位推計をはるかに上回るスピードで下落カーブを描き、80万人割れが確実視される。75万人程度にまで減る可能性もある。

社人研の中位推計で75万人となるのは2039年のはずであった。もし、「75万人」が現実のものとなったならば18年も早い到達となる。当然のことながら、合計特殊出生率のさらなる低下も予想される。

少子化がいったん加速し始めると、政策によってそのスピードを遅くすることすら難しくなる。日本は晩産・晩婚が進んでおり、結婚や出産するタイミングが1年遅くなるだけで「子供をもたない」という選択に変わったり、2人目や3人目を諦めたりする夫婦・カップルが増える。結婚や出産を単純に翌年に〝先送り〟しているとは限らないのである。感染が収束したとしても、2022年以降も社人研の中位推計を上回るスピードで出生数の減少が進む蓋然性は大きい。

年間出生数が減れば、将来出産可能な年齢の女性数も想定以上のスピードで減っていく。社人研は中位推計とは別に、悲観的な低位推計も行っている。中位推計が「従来の政府シナリオ」であるのに対し、低位推計は「少子化加速シナリオ」というわけだ。

もしこのまま想定以上に減り、「少子化加速シナリオ」に沿った下落カーブを描いたとすれば、2040年に64万人、2050年52万7000人、2060年43万7000人、2070年39万5000人となる。2115年には、全国でわずか19万2000人にまで減ってしまう【図:3-1】。

2060年の43万7000人は、「従来の政府シナリオ」の58万3000人の「4分の3」の水準である。2070年は実数にして13万5000人も少なくなる。出生数がゼロという自治体も激増し、とても「地方創生」などと言っていられなくなるところが出てくる。

少子化の進行は、長期にわたって日本社会を蝕むこととなる。中でも影響が大きいのは勤労世代の減少だ。

日本の場合、多くの人は20歳前後で社会に出て働き始める。すなわち、出生数の減少は、概ね20年後に勤労世代の不足となって影響が出てくる。

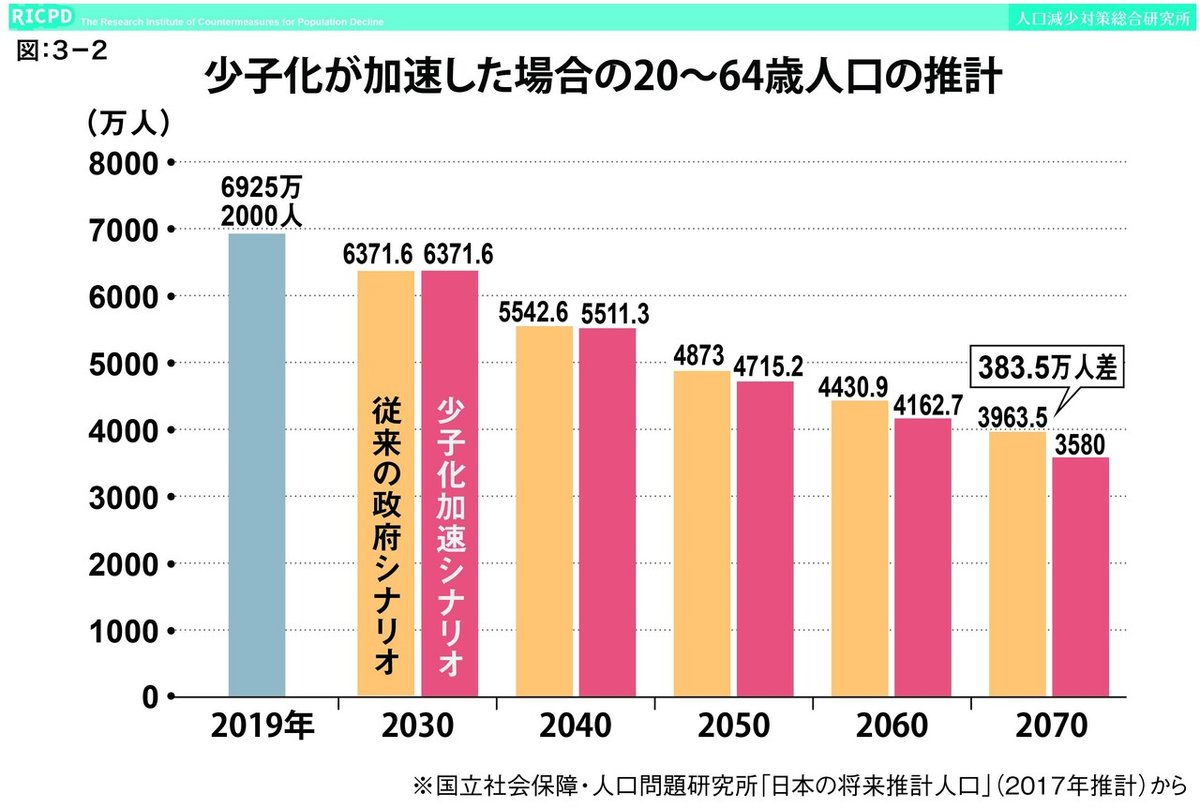

社人研の中位推計では2040年には5542万6000人、2050年には4873万人、2060年には4430万9000人、2070年3963万5000人になると予想していた。

これを2019年の実績値6925万2000人と比較すると、2040年に1382万6000人減、2050年に2052万2000人減、2060年に2494万3000人減、2070年に2961万7000人減となる。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が残って出生数が低迷し続け、「少子化加速シナリオ」のカーブを描くようになったならば、死亡数が「従来の政府シナリオ」通りに推移したとしても、勤労世代は想定より低水準となる。2040年には5511万3000人、2050年は4715万2000人、2060年4162万7000人、2070年3580万人だ。

これを2019年の実績値6925万2000人と比較すると、2040年に1413万9000人減となる。「従来の政府シナリオ」が描いていたこの年の推計値と比べて31万3000人少ない水準だ。

「従来の政府シナリオ」との差は年を経るごとに大きくなっていく。2050年には2019年の実績値より2210万人減り、「従来の政府シナリオ」との差は157万8000人少ない水準となる。2060年は2762万5000人減で、差は268万2000人、2070年には3345万2000人減で、差は383万5000人となる【図:3-2】。

人手不足はそれだけ深刻になるということだ。

■勤労世代も想定以上に減少

想定以上の勤労世代の減少は、各産業の需要の縮小の深刻化も意味する。この年齢層は労働力であるだけでなく、同時に「旺盛な消費者層」としても期待されるからだ。「従来の政府シナリオ」との差の拡大は、その分だけ国内マーケットの縮小スピードが速くなることでもある。

年々、子供の数が少なくなっていくのだから、成人となる20年後を待たずしてベビー服や学用品を扱う企業は売り上げ減に見舞われることとなるだろう。大学の入学定員割れは拡大し、若者向けの衣料品の低迷は新規ファッションの動向に影を落とすこととなる。自動車や住宅販売の低迷は、産業のすそ野が広いだけに雇用全体にも悪影響を及ぼしていくこととなる。

新型コロナウイルス感染症が拡大する前は、不足する人材については外国人労働者を当て込み、縮小するマーケットに対しては外国人観光客に頼っていた。感染が収束した後も、勤労世代が想定以上に減少する状況については外国人の受け入れ拡大に打開策を求める声が強まることが予想される。

ただし、国境をまたぐ人の往来については各国とも厳しく制限しており、感染が収束したとしても段階的な緩和になることが予測される。さらには、外国人労働者の場合には、自由な往来が可能となったとしても感染拡大前と同水準に戻るとは限らない。コロナ禍を機に、各国でデジタル化が進んだからである。デジタル・トランスフォーメーション(DX)はすでに世界の潮流であり、開発途上国においても急拡大している。

DXは多くの国に雇用を創出するものとみられており、安価で安全なリモート技術の普及によって、世界的に人の移動の必然性が乏しくなることも予想される。自国や周辺国で希望する水準の賃金を得られる仕事が次々と生まれたならば、わざわざ日本を訪れる必要はなくなるということだ。外国人労働者の今後の動向については、後ほど改めて論じるが、日本人の勤労世代が減り、外国人労働者も思うように確保できないとなれば、中小企業を中心に「人手不足倒産」が拡大することとなる。

他方、少子化が想定より速く進んだからといって中高年の人数が変わるわけではなく、高齢者数の増加ペースに影響は出ない。高齢者数は中位推計の通り2042年のピークまで増え続けていく。影響が出るとすれば、相対的に総人口に占める若い世代の割合を下げ、高齢者の割合を押し上げるということだ。想定より速く若い世代が減るとなれば、その分だけ世代間の支え合いである社会保障制度などが脆弱化する。少子化の影響というのは、果てしなく広がっていくものである。

2040年代初頭にかけては、急速な高齢化も見込まれる。

高齢社会をめぐっては、「高齢化率」(総人口に占める65歳以上人口の割合)の上昇と高齢者数の増加を混同した議論がいまだ無くならないが、今後注目すべきは後者であろう。

日本の場合、高齢者が中心となる慢性疾患患者や要介護者のケア態勢が遅れているからである。慢性期病床や介護施設のベッドの確保も、高齢者数の増え幅を勘案して整備を進めていく必要がある。

総務省の人口推計によれば2020年の高齢者数は3619万1000人だが、社人研の中位推計では高齢者の総数は2042年に3935万2000人ほどでピークを迎える。ピーク時まで今後316万1000人ほど増える計算だ【図:3-3】。

かつてに比べると市街地には高齢者の姿がめっきり増えた印象だが、実際にはいまだ増加の途上にあり、高齢社会はこれから〝本番〟を迎えるのである。

2042年まで高齢者数が増えるのは、戦後の2つのベビーブーマーである団塊世代(1947~49年生まれ)と団塊ジュニア世代(1971~1974年生まれ)が、2039年になると同時に高齢者となるからである。2039年の団塊ジュニア世代は65~68歳、団塊世代は90~92歳だ。先に紹介したが、「厚生労働白書」(2020年)によれば2040年の90歳までの生存率は男性42%、女性68%となっており、団塊世代の多くは存命していることだろう。

社人研の中位推計によれば、2043年以降の高齢者数は緩やかに減っていく。2050年3840万6000人(2042年比94万6000人減)、2060年3540万3000人(同394万9000人減)、2070年3188万4000人(同746万8000人減)だ。

高齢者(65歳以上)と子供を、何人の勤労世代(20~64歳)で支えるかについての指標である「潜在扶養指数」を調べると、2020年の1.89から、2042年には1.37、2060年は1.25に下がっていく。

支える側を15~64歳に拡大して計算し直すと、1950年には1人の65歳以上に対して15~64歳は12.1人の「御神輿型社会」だったが、2015年 には1人に対して2.3人で「騎馬戦型社会」を形成できなくなり、2065年には1.3人とほぼ「肩車型社会」に変わる。あと半世紀もしないうちに1人の現役世代がほぼマンツーマンで高齢者を支えるという極めていびつな社会が到来するのである。社会保障制度を世代間の支え合いをベースとした仕組みのままにしたのでは、いつか立ち行かなくなるだろう。

■高齢化率をさらに押し上げる

一方、高齢化率については、社人研の中位推計では2036年に33.3%で国民の3人に1人が高齢者という社会を迎える。高齢者数がピークとなる2042年時点で36.1%となる。2043年以降になると高齢者数は減るものの、それ以上のペースで64歳以下人口が減っていくため、高齢化率は下がるどころか上昇を続けて2050年37.7%、2060年38.1%、2070年38.3%となる。ただし、中位推計ではその後は2115年までわずかな上下はあったとしても38.4%を超えることなく推移する。

これに対して、新型コロナウイルスに伴う出生数減の流れが続き、「少子化加速シナリオ」のカーブを辿った場合には、64歳以下人口が中位推計より速く減っていくので、先に指摘したように高齢化率はさらに上昇する。2042年時点で37.0%を記録した後、2050年は39.1%、2060年は40.4%、2070年は41.6%、2115年には43.2%と悪化する。

いずれにしても国民の2.5人に1人は高齢者という、これまでに経験したことのない高齢者大国の道を歩むことは避けられそうにない。

高齢社会と聞くと、高齢者数が増えていくイメージを描きがちだが、実際にはいくつかの特徴をもって進んでいく。

1つ目の特徴としては「高齢者の高齢化」が進むことだ。すでに〝若い高齢者〟は減り始めている。

社人研の中位推計を調べると、65歳以上人口のうち、65~74歳人口は2016年の1768万3000人でピークを迎えた。現在は2028年の1416万5000人で底を打つまで減少を続けている最中だ。

底を打った後は増加に転じて2041年の1714万5000万人に至るまで増える。2042年に再び減少し始め、2050年に1423万5000人、2060年に1153万6000人、2070年に1105万1000人となる。

これに対して、増え続けるのが75歳以上の〝より年配の高齢者〟だ。2020年の75歳以上人口は1872万3000人だが、2054年の2449万人まで増加を続ける。2065年には総人口に占める75歳の割合は25.5%となり、国民の4人に1人が該当するようになる。

65~74歳は2016年の1768万人を頂点として減少しており、すでに75歳以上人口は65~74歳人口を上回っている。

2020年は65~74歳が1746万8000人なのに対し、75歳以上は1872万3000人であり、125万5000人も多くなっている。85歳以上人口も619万5000人に上る。

65~74歳は2028年まで減った後、2041年まで増加に転じるが、その後は再び減少し始める。75歳以上は2054年まで増加が続く。今後の日本はいまだ見たこともない超長寿の高齢者で溢れることとなる。

2つ目の特徴は、女性高齢者のほうが増えるということだ。高齢者を男女別で分けると、2020年は男性高齢者が1573万8000人、女性高齢者が2045万3000人となっており、すでに471万5000人も多い。これから2042年まで高齢者数が増えていくにあたって、男性高齢者も増えるが、女性高齢者のほうがそれを上回る勢いで増え、絶対数として多くなっていく。社人研の中位推計では2030年は男性高齢者が1610万2000人に対し、女性高齢者2105万7000人で、その差は495万5000人に拡大する。2040年は男性高齢者1712万9000人、女性高齢者2207万7000人となり、差は横ばいの494万8000人だ。

男女で大きな差がつくのは寿命の差によるところが大きい。内閣府の「高齢社会白書」(2020年)によれば、2018年の平均寿命は男性81.25歳、女性87.32歳だが、2040年は男性83.27歳、女性89.63歳である【図:3-4】。

女性のほうが男性よりも長生きする人が多い。「高齢者の高齢化」が進んで80代、90代の人が増加するにつれて、その多くは女性が占めることとなる。

3つ目の特徴は、一人暮らしの高齢者が増えることだ。「高齢社会白書」は2040年になると、男性高齢者の一人暮らしが355万9000人(男性高齢者の20.8%) 女性高齢者の一人暮らしは540万4000人(女性高齢者の24.5%)に達するとしている【図:3-5】。

一人暮らしの高齢者が増えるのには、2つの大きな要因がある。一つは、2つ目の特徴とも関連するが、配偶者と死別してからの人生が長くなったということである。もう一つは、死別や離婚、あるいは生涯シングルという人生の選択をした人を含め、現役時代から一人暮らしをしていた人たちが年齢を重ね、高齢者の仲間入りをし始めたということである。

以上、高齢社会の3つの特徴を紹介したが、「一人暮らしの90代の女性」といった3つの特徴のすべてに当てはまる高齢者が、人口減少の進んだ地方の集落ではすでに珍しくない。これからは地方の集落だけでなく、かつて誰も見たことのない風景が全国各地に広がろうとしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?