CPX 心肺運動負荷試験とは

こんにちは。16年目の理学療法士です。

6年前に心臓リハビリテーション指導士の取得の際にはCPXのことを一生懸命勉強しました。普段は高度急性期病院ではなく、地方に根付いたケアミックス病院で働いています。そのためCPXに触れる機会は皆無。でも、稀に急性期病院からの情報提供書にCPXの検査結果が同封されています。

久しぶりに見ると、「これ何だっけ?」と思うカテゴリがあります。

自身の復習も兼ねて今回CPXを理解する上で知っておくべきワードについてまとめていきます。

心肺運動負荷試験(Cardiopulmonary Exercise Test:CPX)は,呼気ガス分析をランプ負荷法にて実施する運動負荷試験である。

呼気ガス分析データに影響する因子は心機能,骨格筋機能,呼吸機能,血管内皮細胞,自律神経その他,種々の要素がある.最高酸素摂取・量(peak VO2)はこれらの要素すべての影響を受ける指標で,運動耐容能を示すゴールドスタンダードです。嫌気性代謝閾値(AT)は peak VO2 とほぼ同等な意義を有する指標で,最大負荷を実施しなくても評価可能な安全な指標です。

CPXの特徴

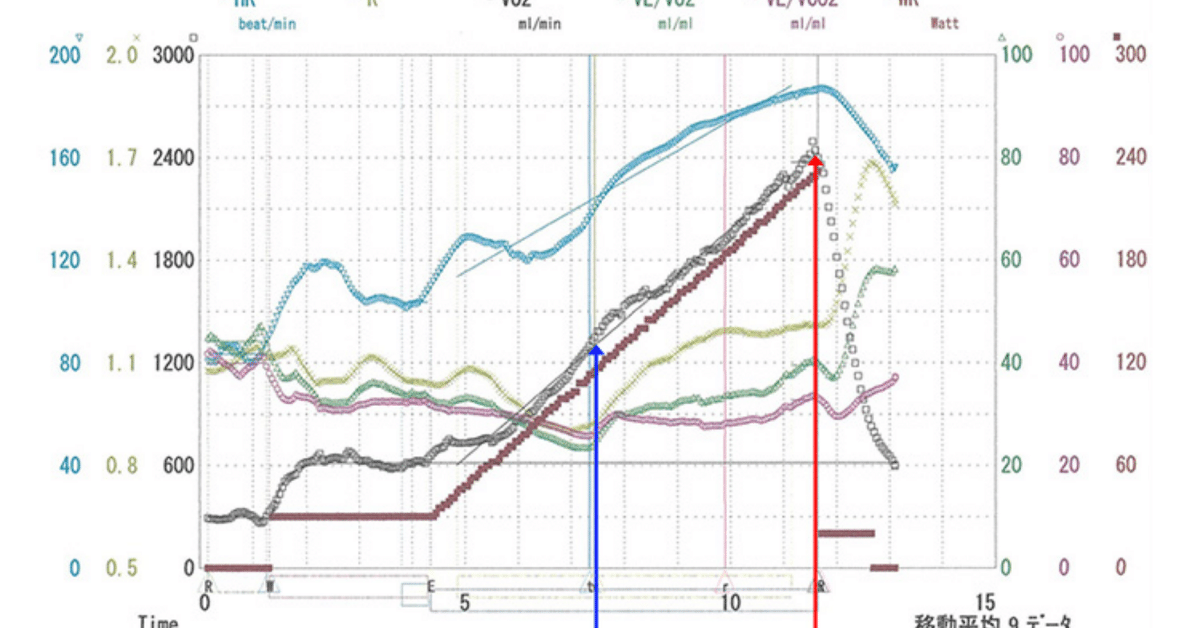

CPX は、酸素摂取量(VO2),二酸化炭素排出量 (VCO2),呼吸数,一回換気量,呼気中酸素あるい は二酸化炭素含有量を直接計測し,それらを組み 合わせてさまざまな指標を提示する検査であります。 ランプ負荷を用いるため,どの程度の活動で異常 が出現するのかを評価できます。代表的な指標とし て最高酸素摂取量(peak VO2),嫌気性代謝閾値 (anaerobic threshold:AT),VE/VCO2,VE vs. VCO2 slope,VO2/HR,ETCO2,ETO2,TV/VE 関係,TV/RR 関係,ΔHR/ΔWR,peak WR(work rate)などがあります。

ワッサーマンの歯車

CPXの勉強の前にまずはワッサーマンの歯車を理解することはとても重要です。

運動は骨格筋の収縮によって行われますが、骨格筋の収縮にはエネルギーが必要です。これに用いられるのがATPですが、生態のエネルギー代謝システムを介して供給されます。このエネルギー供給に関係しているのが、細胞レベルにおける内呼吸と肺における外呼吸、さらにそれを結ぶ循環器系です。この三者の関係を図式化したものがワッサーマンの歯車です。

運動中には、増加した代謝率に見合うだけの酸素消費が増大します。このことは筋を灌流している血液から抽出した酸素量の増加、末梢血管床の拡張、心拍出量の増加、肺血管の動員と拡張による肺血流量の増加、および換気量の増加によって達成されます。

酸素は肺血流量や肺血液ヘモグロビン酸素飽和化に比例して肺胞から摂取されます(VO²)。正常では酸素消費=VO²です。一方、骨格筋における増加した炭酸ガス産生(QCO²)は細胞機能に逆効果を与えるアシドーシスを避けるためには除去する必要があります。QCO²の増加に対して、動脈血炭酸ガス濃度と水素イオン平衡を保つために、換気量と呼吸数が増加します。

ざっくり言うと、人間はミトコンドリアに蓄えられたATP(アデノシン三リン酸)を使って活動してます。活動の原動力になるのがATPでその産生には酸素が必要で、この酸素を得るために人間は呼吸をしています。

酸素を口や鼻から細胞まで運ぶためには、全ての歯車を円滑に回す必要があります。

Peak VO2(最高酸素摂取量)

最高酸素摂取量(peak VO2)には上記のワッサーマンの歯車の図に示され る要素すべてが関与します。

運動負荷試験の終点(end point)に達した時点の酸素摂取量であり、VO2maxの代用として運動耐容能の指標として用いられるが、その評価には負荷中止に至った理由を十分に考慮する必要があります。通常、運動終了直前の30秒間のVO2の平均値を採用します。ATと同様に男性が女性よりも高く、加齢とともに低下しますが、その低下の割合はATよりも大きくなります。すなわちAT/PeakVO2は加齢とともに低下します。臨床ではmaximalVO2の代用として用いられ、酸素輸送能の最もよい指標であり、重症度分類の客観的評価に用いられると同時に心不全患者の生命予後指標として、また治療効果判定や運動療法の効果判定などに汎用されています。

VE/VCO2 at RCP, VE vs. VCO2 slope

VE/VCO2 は換気血流不均衡分布の程度を示す 指標です。CO2 は一定の運動強度に対して一定量産生されます。それを肺胞から呼出させるために換気が必要となります。1 分間あたりの CO2 排出量を VCO2,換気量を VE と表現し,VE/VCO2 は両者 の割合となります。肺血流量が少ない場合,あるいは 肺胞低換気が存在する場合はガス交換効率が低下するため,一定量の CO2 を排出するために多量の換気を必要とします。すなわち,VE/VCO2 が高値を示します。

VE/VCO2 の値は,ランプ負荷中,徐々に低下します。これは,負荷強度が増加するにつれて呼吸が深くなって肺胞が拡張してガス交換に参加する肺胞の数が増加することと,肺血流量が増加することの 2 つの要素のために換気効率が改善して換気血流不均衡分布が軽減することが要因です。しかし,AT に達するとCO2 産生増加に伴ってアシドーシスになり始め,重炭酸塩(HCO3-)による緩衝を受け始めます。この時点では,VCO2 増加と VE 増加はほぼ均衡しているため VE/VCO2 低下の傾きは浅くはなるが上昇に転ずることはありません。しかし,HCO3-による代償が限界を迎える呼吸性代償開始点(respiratory compensation point:RCP) になると換気応答が増大して VE 増加度は VCO2 増加度を上回ります。

VE vs. VCO2 slope

これは心不全の労作時呼吸困難感に関係する指標であり、分時換気量とCO2排出量の関係を示します。

分時換気量(VE)=1回換気量(TV)+死腔換気量(VD)

死腔換気量は①付加死腔、②解剖学的死腔(①②は呼吸パターンに影響される)、③換気血流不均衡肺血流量に影響されます。

※負荷死腔:運動試験時につけるマスク・マウスピースによる呼吸パターンの影響

※解剖学的死腔:鼻腔、気管、気管支による呼吸パターンの影響

【決定方法】

縦軸にVE、横軸にVCO2をとり、AT程度までの運動が行えれば簡単に決定できる。

※RCpointまでは基本的にVEとVCO2の相関は極めて高く、ATまでの運動でslopeは十分に決定できる。

RCpoint以降は、換気ドライブはCO2ばかりでなく、アシドーシスやK⁺などが加わるため、slopeは急峻となり、RCpointまでを一時回帰します。

・VE vs. VCO2 slopeは加齢とともに上昇する。

・男性より女性で高値を示す。

高齢者は運動中の心拍出量増加が少ない。しかし、PaCO2に対する換気のセットポイントは若年者と差がない。又、呼吸数と1回換気量で補正しても若年者より高値となる。これは運動中の換気血流不均衡が原因です。

RCpoint(呼吸代償開始点)

RCpointはVE/VCO2が持続的な上昇を始め、PETCO2が持続的な下降を始める点のことです。

RC出現後は短時間のうちにアシドーシスが進行するので運動負荷強度が生理学的に最大に近いレベルに達したことを参考所見として用いります。

VE/VCO2:二酸化炭素換気当量(身体中の各組織で産生されたCO2に対する換気される空気の比率)

PETCO2:end tidal CO2の略で「呼吸終末炭酸ガス濃度」のことです。これは呼吸に含まれるCO2の分圧で、血中のCO2分圧と相関します。

例)

VEを60とする ※VCO2は60(高値)と30(低値)の2パターン

高値:VE/VCO2=60/60=1

低値:VE/VCO2=60/30=2

つまりVCO2が低いとVE/VCO2は高くなる。

PETCO2はCO2の分圧でCO2が高いほど分圧も高くなる(比例する)。

よってCO2が少なくなると,,,

VE/VCO2は上昇し、PETCO2は下降する ⇒ ここがRCpoint

RCpointはアシドーシスを呼吸性代償によってCO2排出量増加を開始する点であり、CO2排出量が増えると体内のVE/VCO2は上昇、PETCO2は下降する。

RCpointでのPETCO2(呼気終末二酸化炭素分圧)

呼気の最後の相に排出される肺胞の呼気中のCO2分圧のこと。

肺動脈のPaCO2とほぼ等しく、血脈血中のCO2濃度が反映される。

PaO2とPAO2の違い

前者は動脈血酸素分圧で後者は肺胞気酸素分圧

PaCO2とPACO2の違い

前者は動脈血二酸化炭素分圧で後者は肺胞気二酸化炭素分圧

PETCO2はPaCO2とほぼ等しいが安静時には若干の換気血流不均衡が見られます。これは肺の上部には空気が入り換気が十分だが、重力により血流は少ない。一方肺の下部は換気が少ないが、重力により血液は多い。よって死腔換気のため、PETCO2はPaCO2より低くなる。

健常者の場合、運動中は1回換気量が増えて換気血流不均衡が減少。血管が拡張するためPETCO2は徐々に上昇し、運動強度が強くなるとPaCO2を超えます。

心不全の場合、換気血流の不均衡による生理学的死腔に加えて、呼吸パターンの変化(早く浅い呼吸)に起因する死腔が多いため、安静時からPaCO2とPETCO2の差が大きい。この両者の差が運動で縮まってもPaCO2≦PETCO2にはならない。

PETCO2は運動中の換気血流不均衡が肺血流量(=心拍出量)に依存し、運動中の心ポンプ機能を推測できる。

VE/VO2(酸素摂取量に対する換気当量)

一定の酸素を摂取するのに似つような分時換気量であり「換気効率(=酸素摂取効率)」のこと。

・運動時の心拍出量が大きいほど低値

・運動開始後、死腔換気量の減少に伴い減少する

死腔換気量の減少:死腔の換気にまで行き届いていない。つまり換気量が少ないため、酸素の摂取も十分ではないということになる。

・VE/VCO2とは異なり、ATで最低値となる。

VO2max(最大酸素摂取量)とPeakVO2(最高酸素摂取量)

前者は個人の最大運動能力を示すもので、個人のその時点での固有で客観的な酸素摂取量の最大値。

前者は実際に負荷試験において酸素消費量が頭打ちを示すまでの負荷を達成する必要があり、実際には困難なため特定の負荷で記録された最高の酸素摂取量をPeakVO2といい、VO2maxの太陽として使用する。

VO2=心拍出量(Q)×動静脈酸素較差

VO2max=最大心拍出量×最大動静脈酸素較差

安静時のVO2は約3.5mL/min/kg(=1MET)

VO2=1METであり、約4~6L/min/の心拍出量と3.2~5.5vol%の動静脈酸素較差の積で規定される。

健常者の場合、最大運動時に,,,

心拍出量が4~5倍

動静脈酸素較差が3倍まで増加するためVO2は12~15倍になる。

最大運動時の動静脈酸素較差は心不全の重症度で差がない。つまりVO2maxは心拍出量を反映することとなる。

健常者においてはVO2maxが高い群ほど死亡率が低い。

心不全例においてはPeakVO2<14mL/min/kg以下の生命予後が極めて悪い。

すなわち、心不全患者の予後は心ポンプ機能だけでなく末梢の機能も重要ということになる。

ramp負荷

仕事率(work rate)増加に対する酸素摂取量増加(ΔVO2/ΔWR)

末梢の運動筋への酸素輸送の増加の程度を示す。

1W余分な仕事を行う時に増加するVO2で表す。

また、一定の仕事率に対するVO2と運動強度増加によるVO2の応答時間で決定される。

ΔVO2/ΔWRは中等度の運動強度以上で値が変化する場合がある。

負荷開始30~60秒後からAT付近までのVO2のプロットを一次回帰して求める。

プロット:グラフなどに実測から得られる結果の値に対する点をマークすること=観測点。

ΔVO2/ΔWRが低値であれば、運動筋での酸素消費量の増加に見合うだけ酸素摂取量が増加しないことを意味します。

結果、酸素不足が増大して運動耐容時間は短縮します。

正常値:10~20W/分の場合、10~11ml/min/ワット

年齢や性差はない

運動中の心筋虚血や心不全の重症度が高くなると低下する

運動中に「血流再配分」が起こり、心拍出量増加分が運動筋に優先的に分配されると運動効率は改善し、ΔVO2/ΔWRは低下する。

嫌気性代謝閾値 (anaerobic threshold:AT)

有酸素的代謝に無酸素的代謝が加わり始める直 前の酸素摂取量を AT と呼びます。AT は peak VO2 のおよそ 50~55%にあたります。AT に寄与する因子 は peak VO2 と同様,上記の図(ワッサーマンの歯車)の因子すべてなので通常、%AT(標準値に対する %)と%peak VO2 が大きく異なることはありません。

ATは外呼吸ー循環ー代謝の総合的な運動能指標であり、これを規定する因子は①骨格筋への酸素輸送量、②骨格筋での酸素利用能である。

①は心拍出量、血流配分、末梢血管拡張能、動脈血酸素含有量で規定される。

②はミトコンドリアの量・質、酸化的リン酸化酵素活性で規定される。

運動強度がATを超えた運動を続けると血中乳酸濃度は継続的に上昇し、結果として運動を中止することになる。

運動強度がAT以下なら、運動に必要なエネルギーは好気的に供給され乳酸濃度は上昇しない。

この場合、運動は基質の枯渇、高体温、筋肉痛などの因子で制限されない限り長時間継続できる。

体内の代謝の変化はVO2、VCO2、VEを測定すると判定できる。

ガス分析法によるAT決定の判定基準

①ガス交換比(VCO2/VO2)の運動強度に対する上昇点

②VCO2のVO2に対する上昇点(V-slope method)

③VE/VCO2が増加せずにVE/VO2が増加する点(換気当量)

④終末呼気二酸化炭素分圧(PETCO2)が上昇せずに終末呼気酸素分圧(PETO2)が増加する点

⑤VEのVO2に対する上昇点

以上がCPXを見る上で押さえておくべきワードになります。おそらく内容が十分ではないので、今後随時加筆修正していきます。

長文でしたが閲覧していただきありがとうございます。

心電図も検査時には確認が必要です。見方に自信がない方は以下のリンクから簡単に解説した見方の参考にして下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?