海外の雇用率

●海外の法定雇用率

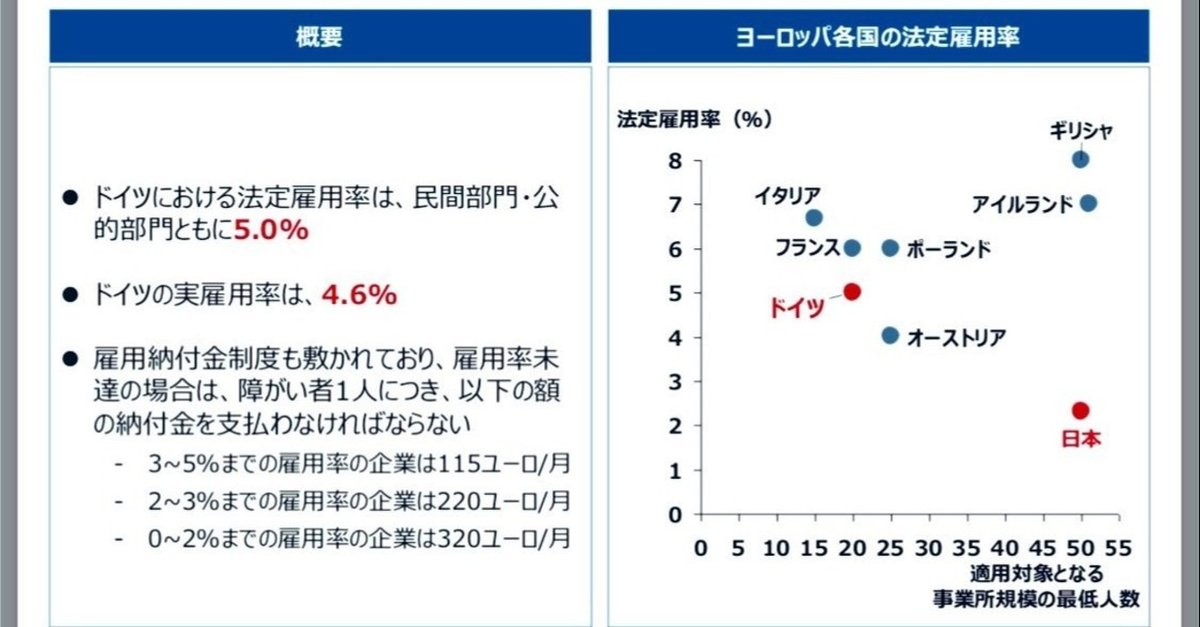

ドイツ・ヨーロッパ

人口比で疾病や障害者の比率を考えた場合、日本では、社会的な保障、この場合、雇用率制度の対象者が少ない状況が見えてまいります。

また、日本では、毎年企業の3割ほどは、障害者雇用での採用は0%という状況となっている

ある研究者からは、雇用率未達成企業があるため、その納付金が財源にもなるため、仕組みにも課題があるとのこと

世界保健機関は「健康とは単に疾病や虚弱な状態でないばかりでなく、身体的・精神的、ならびに社会的に良好に状態にあることをいう」としています。

ここでいう、'良好'とは、well-being であるという意味である

1948年、WHO憲章の中でうたわれている。

医療職としては、こうした定義は、まず最初に習うことでもある。

そこから考えてみるとき、

健康な状態

は、社会的にwell beingであるか?

社会側にいささか、ハードルが高くないか、という視点であり、

難病患者のなかでも、社会的な生活への支障の程度が高い難病患者に対して、雇用率制度に含まれないことにより、障害者求人が利用できない状態が持続している日本の状況の特殊性。

特に難病患者は、障害者総合支援法における障害福祉サービスの対象にも事実として含まれ、また、障害者雇用促進法における合理的配慮も実質的には対象となる

一般雇用での正規雇用で2割程度の難病患者が就労し、全体では半分程度の方が働いているなか、

疾病・疾患種が幅広い難病は、その対象者の状態、必要も様々となっています。

そんな中で、日本の人口比あたりの障害者雇用率の低さが何を意味しているのか?

本来なら社会の保障の領域にいる人という患者が、人が対象から漏れている可能性を示唆している。

社会の障害、障壁に対して、社会がどのように考えていくか、この課題は、事業者も、社会で働くわれわれ日本人、日本に住む方々

家族や友人、同僚、従業員、使用者、

日本の国民の今と未来の大切な課題でもあると考えます。

指定難病患者の患者数に就業率をかけると、40万から50万人の難病患者が就労していることになります。

しかし、この数字には指定難病に含まれていない難病患者の数は入っていません。

指定の対象の認定から症状の軽から重で、判定に含まれなかった患者も入っていません。

日本固有の難病患者や、指定難病の定義により、指定難病や難病患者と定義されない患者の数も数百万人単位で日本にはおり、

さらにそうした患者の就業率を考えたとき、がん患者よりも多い患者が、実際の社会のなかでは就労している可能性が映りこんでまいります。

私たち認識している世界と、

実際のギャップについて、懸念しています。

それは、事業者に対し、労働の現場や、人であり患者である、使用者や労働者、日本に住む人々の生活への懸念でもあります。

この状況がどのくらいの方々に知られているか、見えているのか。伝わっているのか。そこに責任を感じます。

就労のご相談場面では、

そうした社会障壁を前に、自ら命を絶つ難病患者、人が出てまいります。

支援者からも、そうした事例に精神的にダメージを受けている…そうした支援者からのご相談も実際にあり、私も経験しています。

「雇用機会の社会障壁」

見て見ぬふりはしない

しかし、理想だけで話をしない

ONEは、社会問題や課題の改善に前向きに、対話や議論、熟議のなかで、協し、ともに今の困難を乗り越え、機会を増やす取り組みを社会、使用者や労働者、行政、当事者、障害がある方々と地べたで考え、働くイノベーションを起こしたいと、スタートいたしました。

SDGsなおける持続可能な社会とは

誰ひとり置き去りにしない社会とは、

(ご一緒に考え、取り組んでいたたける事業者、コミュニティの方々からのご連絡もお待ちしております。)

難病患者の就労支援、就活、働く準備、書類作成、使えるサービスや支援機関、整理の仕方等、難病患者の就活について、当事者の皆様をイメージしながら、元難病患者就職サポーター、リワーク支援、医療現場での支援の体験と実践に基づいて書かせていただいています。