「降ってきた」数字に意味を持たせるための目標設定方法

アトツギ経理&1人目人事のおまゆ(@omayu_note)です。

6月が明けて、新入社員が新人研修から現場配属になる会社も多いのではないでしょうか。本日は新人の皆さんなど、『そういえばどうやって立てる必要があるんだっけ?』と思った方に向けて作成しています。

ところで、どれだけの会社が目標管理制度を導入しているのでしょうか?

労務行政研究所発行の「人事労務諸制度実施状況調査」によると、目標管理制度の導入率は、79.3%だそうです。5社のうち4社が管理制度を導入している計算となりますので、基本的には目標管理制度は各社が導入している、という結果となりました。

(転載:「人事労務諸制度実施状況調査」主要18制度の中でも実施率がトップ)

一方、とある大学教授の研究によると、現状の目標管理制度において、企業側の問題点として最も高い数値項目に注目すると,目標設定段階においては,個人目標設定時の「設定する目標レベルの基準が不明確で,設定する目標のレベルにバラつきがある」が 68.8%となっているようです。

正直なところ目標については”これが正解です”という数字はありません。

そもそも経営目標数字についてすらロジックがなかったりします。

重ねて、年功序列の評価をしている日本らしい企業では「これが出来たら昇給」というわかりやすい基準がない会社が大半です。

(なんか中高大とわかりやすく落単したり、補習になっていたりしていた身としては、大人になってからの方がわかりにくいんだ~とやけにもやもやしたことを覚えています。)

なので、自分も上司にも”納得感のある目標”を置くというのは

意外と誰しもが簡単にできていないことなわけです。

と、ここまでデータを皮切りに偉そうに書きましたが、

何を隠そうこの度は私自身が職種変更により"目標設定の方法はわかるものの、具体的にどのように数値を置いたらいいのか"という点で迷っています。

まだ当社では「目標を自ら置きに行く」という文化がまだないため、せっかくの機会なので、前職の組織コンサルティング会社にてバックオフィスの業務を担う同期へのヒアリングと、実際自分がやっていた方法から策定のステップに分けてみました。

本日は、上記の図の部分、"そもそもこの数字以外の部分で、上司の納得度が高く自分の納得度が高い目標ってどうやっておくの”?について話せればと思います。

実際に降りてきた数字の達成角度を上げるために、KPI目標など質の高い目標を置きなおす、ということはSMARTの法則をはじめ

このように記事になっていたり、多くのYOUTUBEなどでも紹介されていますが

目標自体の方向性を決めるプロセスについては

あたり前過ぎるのか(?)意外と記載がなく自分自身が困ったため、文章化しています。

特に管理者側やマネジメントをなさっている方には釈迦に説法な内容となっているので、よろしければメンバーに説明する際の参考程度にどうぞ。

1.経営方針から逆算して置く。(部長/管理職レベルないしは何も目標がない会社)そのために知りに行く。

意外と、私のように「結局何におくんだよ~」で悩んで、なんかよくわからんから一旦おかれた目標おいてみっかよおわからんけど

って人、多いのかもと思ってます。

そこに意味を付すために必要なまず第一歩目は「企業の向かう先を知ること」「自分が行きたい先を知ること」です。

企業の行きたい先を知る

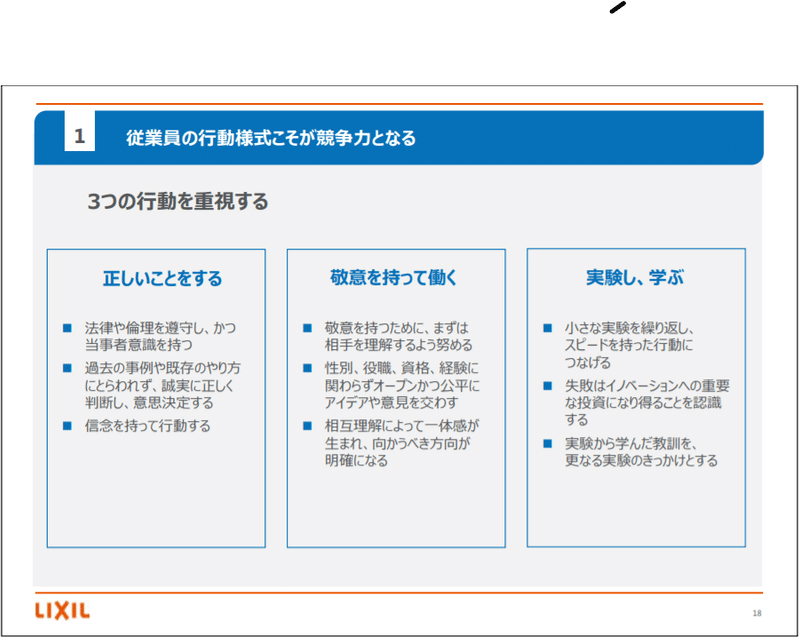

大手ですとIR情報が出てますよね。Googleで「企業名 中期経営計画」と打つと出てきます。キッコーマンやLIXILと検索してみたら出てきますね。

これを読むと、事業部ごとのばっくりとした成長戦略がつかめると思います。また、

こちらは面白いことに理想的な”行動様式”が定められております。

こういう場合には、KPIからアクションプランを策定するときの方針がきめやすいですね。

例えばこの場合ですと部署間の男女差別意識を減らすための声掛け/相互理解のための”1日密着記事”の作成など、今までやったことのないものを3か月で10個起案する

など。スピード感を重要視したアクションプランを設定すると、企業方針とあいやすくなると思います。(論点ズレますが、上司がメンバーと目標をすり合わせる時に、会社の方針にそぐう形のアクションプランを策定するように手助けするのがとても大事です)

中小企業の場合:

うちのような非上場の中小企業ですと、経営方針、決算報告書などについてはhpには乗っていません。社長や顧問が描いていたりしますので聞いてみるといいです。

例えばうちの人事的な側面としては、製造業あるあるですが各部署の後継者問題が顕著です。

そして雇っても定着しない。定着する人を雇おうとするけど「定着する人」というのが時代に合わない。現状の当社の平均年齢からみて、

・定着する人 が量産できる風土設計をする か

・定着しなくても回る

会社にする必要が、ほとんどのベテラン層が定年となる3年後までにあります。(ということに気が付きました)

そのためにはおまゆだけでは到底むりです。

各部署の専門的な業務を汎用化させられる人を雇うか育てるかしなくてはなりません。

雇うのであれば「抜けたら補充」という今までの採用スタイルに加え、承継者となる各部署への経営人材育成が必要です。

個人のいくべき先を知る

今度は、自分自身の置かれた役割の中で必要なことをしることです。

ここは肌感覚ですが、基本的に自分が頂いている給料内、役割内の範囲で仕事をしているうちは「最低限」です。

給与を上げたい、昇格したい、評価されたいのであれば、基本的には役割期待を超える、一定期間(前職では実績を振り返ると1年くらいでしたね)、期待を超え続けることが重要です。

自分に課されている期待が見えない、もしくはわからないときは

雇用契約書や給与明細をみること、ググること をお勧めします。

雇用契約書や給与明細を見ると、

基本給/業務手当/役職手当/家族手当、、、などいろいろな手当がついていますよね。

”業務手当”ここは企業からの期待分です。「何を通常の役割業務として期待されているから」給与が上乗せされているのか

ここに自分なりの解を持ち、上司にぶつけましょう。

「自分の役職 役割」と調べるなども、ご自身がイメージを付けやすくするという点で効果的です。

-----ここまでがMustで必要なもの-----

2.必要なものをならべ、各々の役割について目標をおく。

上記までやったら、理想にたどり着くまでのギャップを埋める作業をします。例えばおまゆの場合は

人事×総務×経理×中堅社員世代×役職なし×アトツギ

という属性を持ちます。なので、この各々においておかれている課題と方針を洗い出します。

人事:評価や採用における基準の作成と浸透

・人事評価:開示して納得いく説明ができる制度設計

・採用戦略:「補充する採用から、戦略的な採用へ」中期採用計画作成

・労務部分:上半期はなし。下半期から、障碍者雇用のポートフォリオ設計と採用人数の設定

・・・

中堅社員世代:「管理職と若手社員とのつなぎ手」※アクション未定

総務:。。。

経理:。。。

役職なし:。。。

アトツギ。。。

3.2を達成するために必要なことと自分のWILLを掛け合わせる

ここからがさらに大切なことです。めのまえの数字と自分のWIllを掛け合わせ、意味のある数字にしていきます。

特にバックオフィスは日々の定常業務だけでもボリュームがあるため、smartの法則だけでは「勤怠解除0件」などの目標だけになってしまいがちです。特に事務系など、守りの多い仕事ですと

うまく行ってもなかなか日の目を浴びることはない割に、間違えると結構な影響を及ぼすので、モチベーション維持につながりにくいのではないかと思います。

そのため、1年後の会社を目指す姿やトレンドをつかむ→その上で自部署が役に立てるもの×目標と絡みそうなものを見つけ、プロジェクト化し、自身で主体的に設定することをお勧めします。

先述の組織コンサルの同期の場合は例えば:

・業務効率化としてのRPAツールの作成

・7月の人事異動に備えた、社内人事データからの有用なデータ抽出

・新卒研修での、新卒3名の目標達成

を入れ定常業務に+アルファをした業務を自身で課しているとのことでした。

ここまで描けば、たくさんの目標となる方針が立つと思いますので、

ここからsmartの法則に落とせばだいぶ無駄がそぎ落とされたいい目標になると思います。

たかが評価、といえど、自分の昇給や将来のできる仕事を増やす大切な機会です。しっかりと自分のやりたいこと、できること、やらなければならないことを見定め、戦略的に成長していきましょう!

👇マインド面についてはこちら

https://note.com/omayu_note/n/na2b075aff0aa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?