ヤンキーの時代|10年代とは何だったのか

未来の歴史からふりかえった時、"10年代"は時代の決定的な転換点とみなされるだろう。

それをより具体的にいうならば「メディアの変容」と表現したくなる、インターネット空間での大きな変化のうねりである。

インターネットが「時代の欲求」の先端的な表現媒体である点は、10年前と今でも変わらない。システムの原理も変わっていない。

変わったのは、ネットの画面越しに立ち現れる「虚像」が、見る者/配信する者の「今、ここ」と、より積極的に密接にリンクし始めたことだ。

SNSや動画配信は、見る者/配信する者(される者)の人生や実存を大きく揺さぶり、ときに破壊しかねないものとなった。

10年代前半から俄かに急増した「バカッター事件」や「炎上動画」がその好例だろうが、決定的に変わったのは人々の意識である。

俺が神だ。

— 大澤昇平🇺🇳 (@Ohsaworks) February 5, 2020

まだ定義することは難しいが、かつて普通の人たちの考えも及ばなかったような、まったく異なった戦略を用いてメディアを使う人が出現しようとしている。

従来のメディアの用法については簡単に定義できる。「社会のコードを読んで、状況に応じてペルソナを巧みに使い分け、メディアで適切にふるまうこと」

ただし「異能者」たちは、そうではない。まったく新しい意識と思想、暴力が誕生しているのだ。

余は如何にして表現者となりし乎

昨年、表現を論じる資格なぞもっていないズブのトーシロである俺のメンタリティに大きな変化が生じる事件が起きた。

きっかけは秋葉原でipad proを衝動買いしたことだった。

理由を話すとお笑いなのだが、スタバでipadをいじってお絵かきをしている人をみて「俺もやりてー!!」となってしまったのである。

ipadを所有したら「クリエイティブな奴」になれる気がして...

で、購入してすぐにAdobe Photoshop Sketchをダウンロードして、チョクチョクお絵かきをやりだしてFacebookにアップしだしたのである。

時を同じくして大変嬉しいことがあった。かねてよりリスペクトしていたアーティストの彦坂尚嘉氏と「友達」になれたことである。

俺の執筆や制作のイマジネーションの源は、まんま彦坂氏の理論であることを告白しておく。その真贋を見極める眼に誰もが畏れる、アート界の法王のような存在である。

俺のタイムラインを見てもらえているかどうか不明だが今後も「制作物」をアップしていくつもりだ。

デジタル表現のアポリア

そいでiPadのPhotoshopでドローイングをやるようになって気づいたこと。

いつも軽い気持でササっと描くだけなので探求が不首尾であることを予め断った上で、それでもなおいいたいのが「デジタルの制約」である。

なんといっても手描きの説得力が、再現しきれない点が大きい。

手描きの絵は物質である。対してPhotoshopではどんなに巧みに描いてもドットの集合でしかない、という「制約」がある。

「ルールがないことが唯一のルールである」とさえいいたくなるアートの制作の営みに、デジタル表現は寄り添うことが出来るものなのか?

物質とドットでは可視的現実において解像度に無限の距離があることも踏まえ、無視できないアポリアである。

じゃあ、デジタルに未来はないのか?というとそんなことはなく、むしろ今後何百年レベルで、表現の領域を席巻するでしょう。動画でも写真でも、それはそれは猛威をふるうでしょう。

最期の砦がメインカルチャーとしての表現、すなわち絵画であり彫刻である。

以後メインカルチャーとしての表現も、インターネット空間がメディアのヘゲモニーを掌握している限りは「デジタル表現のアポリア」がつきまとうことだろう。

いうまでもないがセザンヌやアングルやピカソやレジェなど、巨匠の絵画の「凄さ」をネットの画像だけで判断することは「まったくできない」と断言できる。

この「乗り越え不能の壁」に適切な説明を与える際も「モニター越しか、本物に立ち会うか」の差、とどのつまり「解像度」の差で論じるほかないのである。

アートにおける「物質」

...それはアートが「物」であるということだった。そんな当たり前の事実を改めて気にしているのも遅すぎるわけだが、これがなかなか厄介な問題だった... (略)時間軸をもたないアート作品はまず感覚に訴える「物」として全体がそこに存在してしまっている...(大野左紀子/「アーティスト症候群」)

これは元彫刻家の大野左紀子の文章だが、作品の"物"性が前述した「解像度」の問題意識と表裏一体の関係となっているのは明らかである。

そもそも、なぜ古代から近現代にいたるまで「アートは物」である必要があったのか?

芸術は、古代から脈々と受け継がれてきた人類の営みでもある訳で、根源的かつザックバランな動機が存在する筈ではないか。

高尚な思想ではなく人間たちが生きていく上で不可避の、抜き差しならない欲望としての「物」。

では人類最古のアート作品って何だろう?

考察したプロセスがあまりに膨大かつ煩雑なので、あえて省いて結論だけ述べる。たどりついた答えは「ピラミッド」である。

感動しますた。

— mer2 (@_mer2) May 18, 2020

Egypt Giza Pyramid 360VR - YouTubehttps://t.co/4HViDriXIq pic.twitter.com/nbzCKtYuH3

これこそまさに人類有史"最古"の至宝というにふさわしい。

謎の核心を解き明かす鍵は、古代エジプト人が建造したピラミッドにある。もしこの仮定が間違っているのだとしたら「ピラミッドに芸術性がない」と言わねばなるまい。

が、すくなくとも俺には論駁不能に思われるのだ。

もっとも、”ピラミッドの謎を解き明かす”といった考古学的な関心に応えるのは本稿の任ではない。あくまでアート作品が物である動機の分析の対象に置くのみである。

wikipediaを読むと次の文章がある。

"ピラミッドは死者のモニュメントだと一般的に考えられているが、特定の神学的原則からこの説に反対し続けている者もいる。ある説では、ピラミッドは一種の甦りのマシーンとしてデザインされたというものもある

...吉村作治は、それまで葬祭のために使われていた文書を石で出来た(半永久的な)ピラミッド内部に刻み込んでおくことで、永遠なものにしておきたいという願いが込められているのではないか、と指摘している"

所説あるわけだが、ざっくりと言えば「死」や「蘇り」への恐れや憧れを直接の動機とし、永遠性/パーマネント (permanent)性を追求したものであることは、間違いないだろう。

そして、この恐るべき古代人たちが抱いていた「動機」は、歴史的事実としていま俺たちの目の前に、まさに「物」として立ちはだかっているのではないか。

...アートでしか出来ない思想とは何か。「あなたが今まで何気なくみていたのは、じつは"それ"だったんだよ」と端的に示すことである。(大野左紀子/「アーティスト症候群」)

...現時点で俺たちは、

デジタル表現が原理的に孕んでしまっている困難とは「モニター越しに見る」と「物を見る」とを比べた時の「解像度の差」にあること、

言い換えれば「解像度の差」と「アートが物であることの意味」との間には表裏一体の関係があること、

さらにこの"メビウスの輪"の謎を解く鍵は、アートが物であることの意味=「永遠性」に他ならないことをつきとめた。

といっても俺は「永遠」について宗教的に語ったり詩的イメージをあれこれつらつらと書く心算は毛頭ない。

ここで大切なことは、永遠性の"価値合理性"を考察することとである。

アートにおける「価値」

「価値合理性」とは何か?

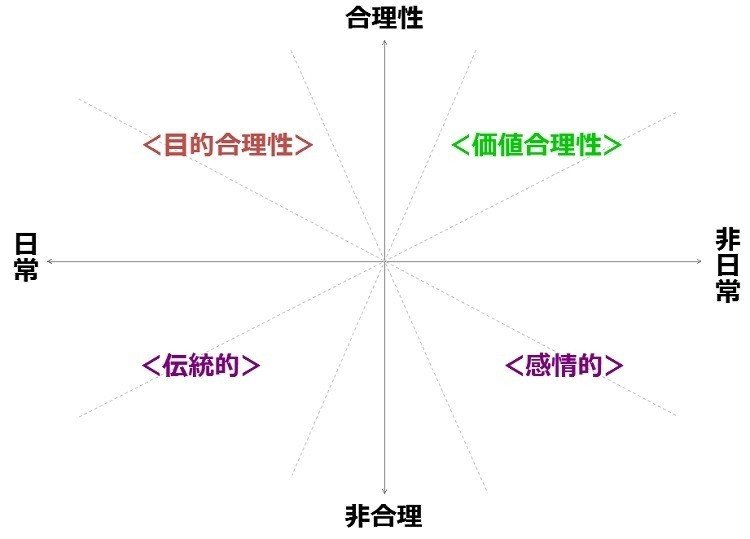

もとは20世紀の碩学マックス・ヴェーバーが提唱した概念で、

人間の行為についてはおおまかに4つに分類することができると主張しているのである。

ヴェーバーは「合理性といっても、2つある」といっているのである。

ひとつは「目的合理性」、これが一般的に社会で言われているところの"合理性"であり、目的を達成するために最適な手段なり行動を採ること、である。

世には「ロジカル」なる言葉があるが、あれも要するに目的合理性である。物事の本質をとらえ境界をはっきりとさせる力、とも言い換えられるだろう。

対して「価値合理性」は、きわめて説明がむずかしい。ヴェーバーは「ある価値にそった選択や行動が、その人間の理性にかなっていること」といっているが、ぶっちゃけ意味不明だろう。

ネットで検索すると「価値合理性」についてあれこれ説明しているサイトがヒットする。

マーケティングサイトとか経済学の教授のブログとかで、ある程度は正しい解説なのだろうが、引用するのは気が進まない。どれも「永遠性の価値合理性」について、説明を与えるにはスケールが小さいしピントがボケているからだ。

そこで俺は、ヴェーバーの概念にちょっとだけ手を加えた。

いわば”アートバージョン”のマトリクスである。

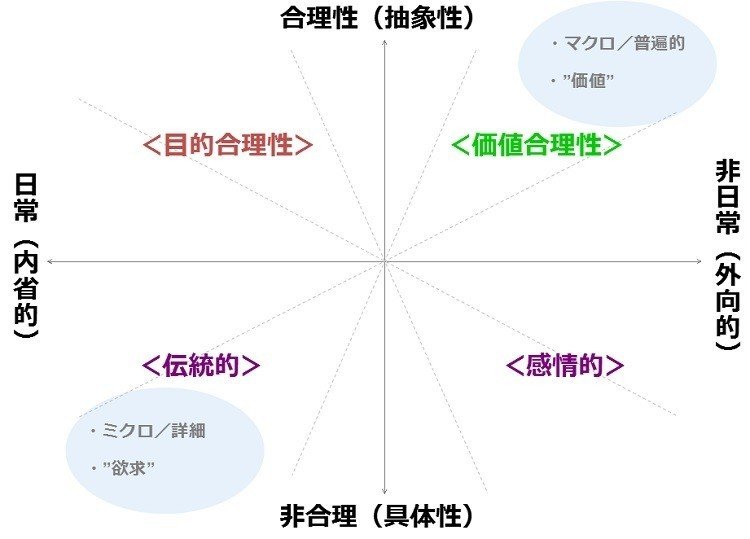

カッコ書きを追記し非合理は「具体性」、合理性は「抽象性」とする。青い丸ゾーンの説明の部分も俺が書き加えた。

まず<価値合理性>を理解するには、斜迎えの対極にある<伝統>について理解する必要がある。

伝統とは"原理原則"にそって行動することであり、ミクロ的視点をもとに物事や概念を取り扱いきっちり整理することだ。

「故事」や「規律」や「信仰」が全てともいえ、つまるところ原理主義である。

大半の古代人の生活様式は、このゾーンに属していたと思われる。現代でもたとえば、社会のコードを無視してあくまでも自己流、ある種の啓蒙、カルトの原則で生きているような、いわゆる”困った人”も該当するだろう。

これらは「価値」ではなく「欲求」であるとヴェーバーは言っている。

では改めて「価値合理性」とは何か?

上記を見て分かる通り「ミクロに対するマクロ」/「信仰に対する普遍」である。また隣にある「目的合理性」とも方向性が異なっている点にも注意してほしい。

すなわち目的合理性の「物事の本質をとらえ境界をはっきりとさせる力」とは逆方向に作用して、

「物事の境界をなくしてひとつにしていく力」となるのである。アトム化してバラバラになった人々を一つにする力ともいえるだろう。

これこそが「価値」ということになるのだ。

以上が「価値合理性」の説明である。次にこの概念をもとに「永遠性」を論じる。

「価値」の大転換

それでは価値合理性を尊ぶ人間の立場とは何か?

端的に「美」や「富」といった個人の全生命的な欲求を善とみなすものと再定義することもできる。前述したウェーバーのいう"欲求"とは違い、これらは抽象的観念である点に留意してほしい。

一方で、俺たちが心に思いえがく"「美」や「富」”も、永遠ではなくいつか終わりをむかえることは明らかである。

若く美しいグラビアアイドルやトヨタの高級車、現代アート作品...等など、挙げはじめればキリがないが、その大半が時間が経つにつれて「価値が減じていき、最期は価値がなくなる」。これは俺の主観ではなく、歴史上の事実でもある。

だから資本主義世界では何度となく「美」や「富」は死んでは蘇るように再生産される。

新人グラビアアイドルが現れては忘れ去られ、最先端のモダンなビルが建てられては壊され…を繰り返しているのはご存知と思う。スクラップ&ビルディングである。

とはいっても俺たちは心のどこかで、やはりこのような価値観はすでに限界を迎えていると感じてはいないだろうか?もしそれが言い過ぎだとしても、暫定的なものでしかない、と。

その予感すらない人間がいたとしたら、完全に「戦後」のパースペクティブの欺瞞に囚われている存在と批評できる。何も、思想の言葉を使わなくとも、この存在の”愚劣さを”素描することはいくらでも可能なのだ。

将来まともに売れる見込みもない新築マンションを、立ちんぼの営業マンにまんまと騙されて35年ローンで購入するサラリーマンとかがそうだ。

ピカピカの外装と内装だけをみて「これならローンで買っても良いし、最悪売れば大丈夫だ」と錯誤する。

だが20年後には、まわりにも他の"もっと良い"新築マンションが建ちならんでしまっていて、すでに資産価値は半分(以下!?)になっている。売ったら売ったで、何も残らない。

客観視すれば「非合理」でしかない選択を、現代の少なくない人々がやってしまうのである。きっとウェーバーなら「欲求」と指摘するであろう行為を、当の本人は「価値」と思い込む。

現実だけを見れば、かのようなものが戦後日本の「美」や「富」の内実ということになるのだ。

ならば未来に到来すべき価値観とは、近現代の資本主義システムの本質である、繰り返し消滅しては再生されるという「再生性」「刹那」といった性格をもたず、

それとは対照的に「自然」そのものの如き性格を帯びるはずである。

「自然」とは?

もっとも「自然」というのは、分かっているようで分かってないような不思議な概念ではある。そもそも一般的な自然観なるものがありうるのかどうかきわめて怪しいが、

仮に後期ハイデガーとか、あるいはエコロジー思想のごとき"思弁"で語るのも、それはそれでナンセンスな気がする。

戦後日本の表現の領域に限定してみれば、オルタナティブなアートとか実験的な演劇にたびたび見られる「自然回帰性」、

民芸や俳句や短歌は言うにおよばず、自然を全肯定した人生訓やネットポエム、怪しげなyoutuber啓蒙家、ヨガと宗教、等々、

無数にあるドメスティックな「表現」を鑑みるに多くの場合緊密に「自然信仰」と結びついている。

と同時に「自然信仰」にとらわれた表現(者)のほとんどは、

"下流"ならではの、のっぴきならない状況から要請される処方と(社会学的観点からも)いうことも出来る。

ありていにいえば彼らには「そうするほか選択肢がない」のである。

むかし村上隆がどこかの媒体で、戦後日本のアートは「貧」にとらわれて、決定的に外部のパースペクティブを失っていたと鋭く批評していたと思うが、

かかる事態が生じたのも上記にアナロジーするだろう。

ちなみに俺の家も下流そのものだが、

もともと東京に住んでいたのが第二子(つまり俺)懐妊をきっかけに母親が「田舎の自然の中で子育てした方が情操教育にも良いし、経済的にも楽ちんになれるから一石二鳥!」と短絡的に思い立ち、山と丘と川しかないような熊本の実家へ引っ込んだ。

まさに「下流の自然信仰」。

資本主義世界から遠く離れたところにある自然に親しみをおぼえ、そこから「本質」めいたものを感知する。

かような「自然信仰」が戦後日本の表現における「自然」観の大部であり現に通底し続けているが、

これが「永遠性の価値合理性」を位置づけるに有力な参照先である「自然」観とは、いっさい相容れないものであることは改めていうまでもない。

言うなれば、前者は資本主義世界と合わせ鏡のような相対的関係としてのみ「成立」する自然観であり、

後者は資本主義とは無関係な世界で「到来」する自然観だからだ。

黒瀬陽平の登場

ところで資本主義世界から自立した「自然観」を認識したということはつまり、これまで長々と論じてきた解像度問題/デジタル表現のアポリアが、

インターネット空間が内包している無政府状態ゆえのパワーゲーム的生態系=「帝国主義」のそれと親和することを意味する。

私見ではこのことをアートシーンの側から唯一見抜いていたのが、黒瀬陽平である。

その"運動"への志向性は、3.11から2年後まだ震災の爪跡が色濃いなか、

”日本社会でものをつくる条件を世に問いなおした”コミットメント「情報社会の情念」(特に終章「キャラクターの、呼び声」のアジテーション)に如実に見出すことができる。

またこの視点をただひとり確保しているからこそ、個々の発言や行動の当否は別としても、ゼロ年代以降のネット空間のアートシーンでヘゲモニーを掌握し続けているのである。

俺は、黒瀬については東浩紀の弟子として世に出た当初からずっと注目しており、その批評センスには驚嘆させられっぱなしだった。

黒瀬の登場により現代アートのもとで停滞していた多くの日本人アーティストたちが救われたのは確実だ。

なるほど、当時のほとんどの日本人アーティストは村上隆的な資本主義世界のルールに則った"現代アートのゲーム"を放棄したくてたまらなくなっていたワケだ。

ただ、やめるにしてもその口実がなければハッキリ「やめる」といえないのが連中の意気地無さやズルさで、

このような密かな欲望を掬いとってみせて、口実を与えたのがアート史の大事件「カオスラウンジ」だったのである。

昨今、ネット空間に"キャラクター"達がひしめいているのは「黒瀬陽平の時代」の一語に集約できる。

また2013年以降、カオスラウンジ新芸術校での活動でも広く知られている通り、黒瀬は日本古来のナショナルなものへの再評価をも遂行している。

以上のように簡単にスケッチしてみても黒瀬が"確信犯"である可能性は濃厚で、

この疑義は「情報社会の情念」の卓抜な寺山修二論からも仄見することができる。

黒瀬は寺山修二の演劇を、古めかしい「前衛」の隘路から引っ張り出してきて、ネット空間における「創発」=「自然」としてのプロトタイプに新たに規定しなおすのだが、

これは、通俗演劇史では言及が不可避であるところの「ハプニング」といった"最重要語"を巧妙に隠蔽してはじめて成立しうるウルトラCなのである。

「終わりなき日常」がおわった

もし、本当に「インターネットの生態系」なるものがあり、さらに資本主義世界からは自立した「自然」と見なしえるものであるとするのならば、

ネット空間のインフラ化が完了していなかったゼロ年代と、完了した10年代との間で、決定的な転換が起きていたことになる。

ゼロ年代から10年代の過渡期の文化的ムードをもっともよく伝えているものとしては、当時ニコニコ動画やTwitterでも"八面六臂の活躍"をしており、ネット論壇で「ひとり勝ち」(佐々木敦)しているといわれていた東浩紀が創刊した「思想地図」がある。

とくに注目に値するのは、インターネットの生態系について正面から取り上げている(!)「思想地図vol.3 特集・アーキテクチャ」だろう。

そこでは今や暫定的にしろネット空間から"撤退"した東が、浅田彰や宮台真司といった"ニヒリスト"の面々に(苛立ちながらも)「インターネットの生態系」の革命性についてアジテートしている様子が記録されている。

当然というべきか、話は一切かみ合わうことなく浅田彰は「京都に帰れなくなるから」と言い残して途中で退席し、宮台は「お前の話は面白くないが、面白くない理由は少し面白い」などといって終始議論をかき乱し、東を茶化していたのだが、

このロマンティズムとニヒリズムの奇妙な共演が、当時のネット空間をめぐるゲンロンを象徴していた雰囲気であり、以降しばらくは継続したのである。

率直に述べると、インターネットが人々の意識に与える影響と衝撃についてもっとも深部で思索し受けとめていた東でさえ、どこかまだ舐めているように感じられるのだ。

それを平たく言えば、「批評空間」以来、隠然とあった人文知の影響力への信頼の残り香のごときものでもあり、また宇野常寛などの若い世代の気分とも共有していた、「終わりなき日常の謳歌」ということになる。

周知のごとく、この10年で「終わりなき日常」は消失したのである。

そしてそれに踵をあわせるようにして出現した「貧困層の超拡大」はやはり決定的だった。

ゼロ年代は「負け組」「下流」という言葉が流行したが振り返ってみるとまだそれとなく絶望感が足らないというか、余裕があったと思う。

少なくとも俺が19~20歳だった2005年頃は、まだ現在ほど貧困や絶望が可視化されるほどに、大きな社会問題にはなっていなかった。あれから十数年が経過し、俺たちの眼前に残されたものはとうとう、

グローバル資本主義=戦後のアメリカニズムの力が弱体化したことに起因する「資本主義の剥き出しになった疎外」と、

「インターネットの生態系の際限なき無政府状態」の2つだけになってしまった。

一方で、10年代を象徴する超ベストセラー「嫌われる勇気」が、思想や文学やアートやサブカルを圧倒して大衆に文化的インパクトを与えた理由は、

それでも希望(普遍的な社会のネットワーク再生のヴィジョン)を持ちたい人が少なくないからだし、転換期の破壊的な変化のうねりや流れに、弱いながらも必死に抵抗し生き抜こうとする、いじらしい無意識の働きなのだ。

また「アドラーの戦略」が妥当なのかどうかはいったん置くとしても、若い学生や社会人たちに広く読まれ、メンタリティーの形成に大きな影響を及ぼしているも紛れもない事実である。

ちなみに「嫌われる勇気」がここまでメガヒットしたのは、じつは偶然ではない。

宮台真司の伝えるところによると、そもそも1970年代半ば~80年代から"意識高い系"のビジネスマンたちの間で流行したウェアネス・トレーニング(自己啓発セミナー)のプログラムの”下敷き”としてアドラー心理学が採用されていたのである。

ゼロ年代になってもビジネス書ブームの波に乗り、ますます自己啓発は売れ続けたのであるがその大トリとして「家元」が姿を現したという恰好なのだ。まさに足かけ40年の自己啓発の先祖がえりの軌跡とも言い換えられよう。

他方、アドラーがマルクスに大きな影響を受けており、第一次世界大戦で荒廃したヨーロッパの社会ネットワーク再生を主眼に活動していたバリバリの「社会主義者」だった点はあまり知られておらず、

現代の日本人が享受する「自由主義」(ハイエク)とは隔たった距離をもつ思想家だったとしても、そうなのである。

むろんこの場合「自由」といっているのはドナルド・トランプ的なアメリカニズムでもある。

アメリカや日本では、社会主義や共産主義に嫌悪感を持つ人が少なくないが、と同時にバーニー・サンダースやブルームバーグ、日本なら山本太郎のごとき政治家、そして一見中庸な思想の持ち主に見える官僚やエリートの中にも密かに集産主義に惹かれている者は多く、

自由主義と反自由主義とが、不思議に混在しているのが今日なのである。

10年代とは何だったのか

ネットの解像度の話からはじめて、駆け足でここ10年間の「表現」という問題について、一見とりとめもなく考えてきたが、ひと通り符丁は出揃った。

「情報社会の情念」がネットの表現領域にもたらした画期、そして「嫌われる勇気」により起こった社会への見方の変動、

これほど大きなインパクトをもたらしたものは10年代には存在しなかったが、いっけん無関係に見える両者のいずれも、

3.11以降に起きた大転換により、はじめて可能となったという点で、深くむすびついている。

またそこに新しい意識(NeoConscious)が密かに生成していることを確認すれば、いまのところは十分だ。

むろん、これは例えば「アドラー心理学はフロイト心理学のトラウマを破却している」といったようなごく単純な問題ではない。

とはいってみたものの、これまで述べてきたことは、近年の時代背景とムードのラフスケッチに過ぎず、このままでは、本稿のはじめの狙いでもあった「新しい意識」をあきらかにすることは難しい。

今一度、くりかえしをいとわず深く考察しなければならないことは、ゼロ年代を"若者"として過ごしたロストジェネレーションが直面した困難である。

この時期は、戦後アメリカが追求し続けた理想主義の実現と崩壊の過程と、軌を一にしていた。もっと分かりやすくいうならば、グローバル資本主義システムの失調であり、

そこからほとんど同時的・必然的に起こった、「戦後」という神話の崩壊だった。

昨今の「表現」の著しい特徴は、その極大の「自由」にある。

ただし、このごく当たり前のようにも思える事実も、じつのところ慎重に論じなければならない。というのもこの自由は、前述したグローバル資本主義世界の失調、および「戦後」という神話の、

なし崩しに発生した"崩壊"による、体制の混乱に乗じた偶然の所産というべきものである。

偶然とあえていわねばならない根拠は、本来「自由」とは「抑圧からの解放」によって、もたらされるものだが、

その契機としてあげうる決定的な転覆なり革命なりといった事件は、

実際にはなに一つ起こっていないからである。(2009年の民主党政権の誕生が"事件"とみなしえる可能性はあったのだが、結果的にかかる崩壊の流れを助長しただけであった)

今日俺たちがまるで敵地の真っ只中に放り出されるかの如く、直面している未曾有の"自由"は、とどのつまり社会の包摂機能の不全との、相即的な関係の上に成り立っているだけの"状況"にすぎない。

ゼロ年代を若者として過ごした世代=ロストジェネレーションの当時の意識の特徴とは、堀江貴文の台頭と彼が先駆的に主導したメディア=戦後体制への攻撃、

その後のライブドア事件と挫折に如実に表象する「戦後」という神話からの解放への志向性だったといえること自体が、

現在の問題意識をことさらに露呈させる。

もしかりに堀江本人やその他のロストジェネレーション世代(東浩紀にしろひろゆきにしろ、藤田晋にしろ)がこのことを否定したとしても、歴史的にはそうなのである。

グローバルな世界は終わり、日本はアジアへ戻る

俺は、現実世界では「変な人」でしかない。

SNSがなかったら「我、埋モレ人トシテ生涯ヲ閉ズ」だったはずだ。ネットに誰にでも開かれた表現の場があってよかったしSNSすげーなと素直に感動している。

この時代の最大特徴は「表現のハードル」がダダ下がり、という一点につきる。かつて表現は、苛烈な競争を生き残ったエリートのものだった。

それがいまや、ただのあんちゃんや、ねーちゃんが天下をとっている。文明の転換である。文明が落下しているのである。

過去に、いくども「世界がひとつになる」と、かまびすしく吠え立てられてきた。

20世紀の「近代の超克」や「ポストモダン」などがそうだったし、21世紀になりインターネットが出現したときも、やはり同根の”新しい思想”が誕生した。

「インターネットの生態系」とか「ネット民主主義」とかいろいろあったと記憶しているが、それなりに目新しく、夢や希望に満ちていた。

否。本当にほんの一瞬だけだが「世界がひとつ」になっていたのかもしれない。

満ちた月が欠けるが如く、その状態から外へ出たいという欲望が生まれたのである。

ロストジェネレーションが抱えていた主体性への渇望、ひいては「戦後」レジームの破壊衝動が、それだった。

ホリエモンやニコニコ動画やひろゆきが現れたとき、そこにはアカデミズムとは異なった野生性を帯びた知性というべきものが煌めいていた。

この世代を代表する人物達が、奇妙に戦闘的な性質を帯びているのは、端的にいってその役目があったからである。

だがその役目も、すでに終わってしまった。

グローバルな世界は終わり、日本はアジアへ戻る。

10年代を通り過ぎた俺たちの目の前に現れたものは「ただのあんちゃんや、ねーちゃん」=「ヤンキー」の時代である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?