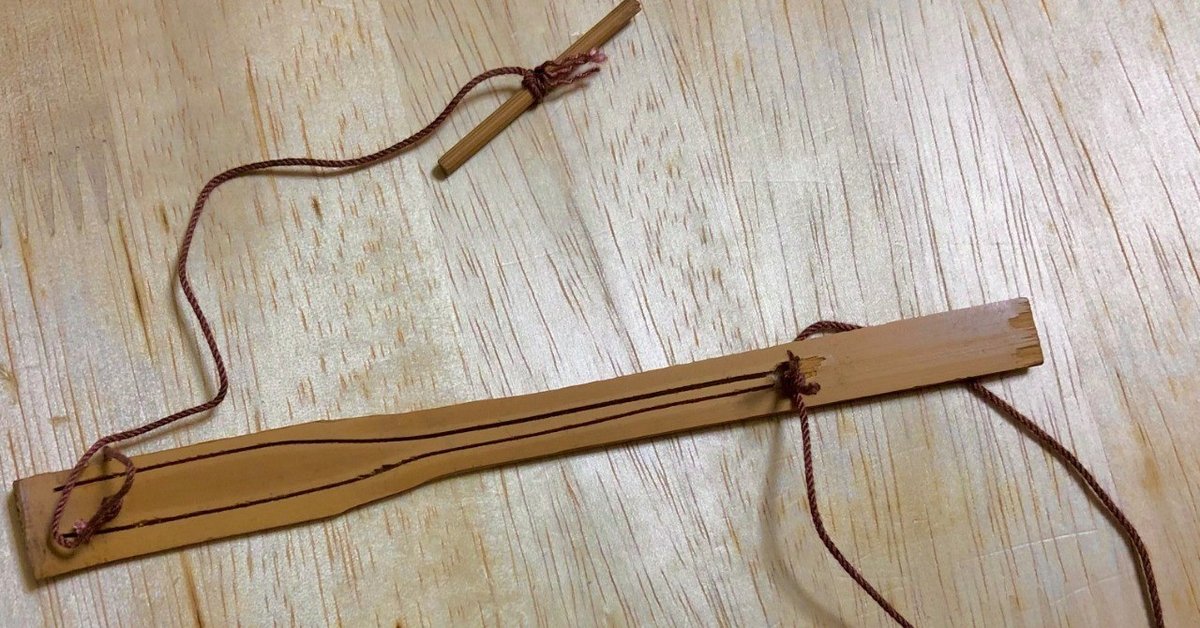

アイヌの伝統楽器ムックリ⑥

ムックリの歴史を遡ると、クレッカラ(喉遊び)やホーミーというところにたどり着く

この二つについては結果的な事象にすぎず、さらに遡って想像力を深めたい

ムックリ、クレッカラ、ホーミー、これらに共通するのは「倍音」という一つの基準となる音に含まれている複数の音である

(いまだに倍音についてわかりやすい説明がでいない自分がくやしい)

口琴が「ナチュラルシンセサイザー」と呼ばれるのは、口腔内で倍音を変化させるからで、これはイコライザーによって周波数を変化させることと同義になるため(こちらも説明が難しい)

ホーミーのような発声については、より遠くに音を響かせるために有効だったのではないかと考える

時に、牧畜時に家畜に聴かせると涙を流して乳が出やすくなるといった話や魔除け、神との交信手段といった話もあるがここでは置いておく

音は温度が高いと伝達が早くなり、低いと遅くなるという性質を持っていて、朝と夜でも放射冷却という現象によって音の伝わり方が変わる

気候によっても左右される

難しい話はさておき、要するに寒い地域で天候や気候に左右されずにより確実に音を届けるためには、地声ではなくホーミーのような高次倍音を駆使した超音波のような音がよかったのではないだろうか

とはいえ、ホーミーはモンゴルにおける遊牧民全てがやっていたわけではなく、モンゴル西部の山岳地帯の少数民族のものらしいので実際のところはわからない

ただ、口琴は世界中で見られるものの、倍音を使う特殊な発声法や遊びについては極寒の地域でしか見られない点については着目しておきたい

オーストラリアにあるディジェリドゥという楽器も倍音を要とする楽器だが、僕は金管楽器と同類と考える

ムックリの話に戻る

すなわち、ホーミーのような発声は北海道アイヌにおいても日常的に使われていたのではないだろうか

ホーミーとまではいかずとも、極寒の中で音の響き方が特殊に響く現象

寒くなくとも、山間部などのやまびこや都会においてもマンションなどの鉄筋コンクリートの間での音反射など、特殊な音を聞くことはある

そういった意味で特有の音現象、要するに倍音が響くような現象があってもおかしくはない

そしてそれは、そんなアイヌにとって身近に慣れ親しんだ音であり、ムックリに繋がっていくんだと想像する

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?