月刊おきにのうつわ|第十一回伝活 〈京都の和紙〉

今月は京都で作られている和紙について紹介したいと思います。

作られているのは京都府北部にある、綾部市黒谷地域で作られている「黒谷和紙」。京都府知事指定伝統工芸品の一つです。

まずはじめに、とてもマニアックな話ですが、京都における伝統産業の分類を紹介します。

京都の伝統産業とひとことで言っても、実は認定しているところが国、京都府、京都市と3カ所あり、それぞれの機関が伝統産業として指定している種類は異なります。

↓【国】が指定している京都の伝統産業品は〈17品目〉

↓【京都府】の指定は国指定の倍〈34品目〉(国と重複あり)

↓【京都市】の指定は京都府の倍以上!の〈74品目〉(国・府と重複あり)

これまで「月刊おきにのうつわ」で紹介してきたものは京都市が指定している伝統産業品に基づいて紹介してきましたが、今回の和紙は京都府が指定している伝統産業品になります。

(まあ、どこが認定していようが、脈々と受け継がれて来た産業ですので、その技術たるや素晴らしいものに変わりはありません)

さて、本題へ。

和紙とは近年海外から入ってきた洋紙との区別するため、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)など日本古来の材料で漉かれた紙を指します。(洋紙は主に木材パルプ)繊維を多く含み、丈夫で長時間の保存も出来るので、文化財の修復などにも使われています。

(楮の木/黒谷和紙協同組合)

黒谷地域は綾部市の山間部にあります。里の真ん中には川が流れ、その昔平家の落ち武者がここへ流れ着き、生計を立てるために和紙作りを始めたんだそう。と言うことは800年の歴史があるんですね!

以前に京都府の方の調査に同行させていただき、黒谷和紙の組合へ伺ったことがあります。組合の理事長さんに和紙の作る現場をご案内いただき、楮の樹皮を剥き、煮出す大きな釜や、手漉きに使う道具など見せていただきました。

(樹皮を剥いた楮を焚く釜/黒谷和紙協同組合)

(紙を漉く場所・漉き船/黒谷和紙協同組合)

↓こちらで黒谷和紙の制作工程が詳しく紹介されています

また、近くの廃校になった小学校に紙漉き体験場があり、団体のお客様も受け入れ可能だそうです。こちらには行ったことがないので、機会があれば行きたいと思っています。

毎年、年末になると報道されるのが、産地近くにある小学校の6年生の児童らが、翌年3月に受け取る自身の卒業証書を手漉き和紙で作る様子。職人さんに教えてもらいながら、一生懸命に和紙を漉く様子は、ああ、もうこの季節かと感じさせてくれます。

黒谷和紙の伝活

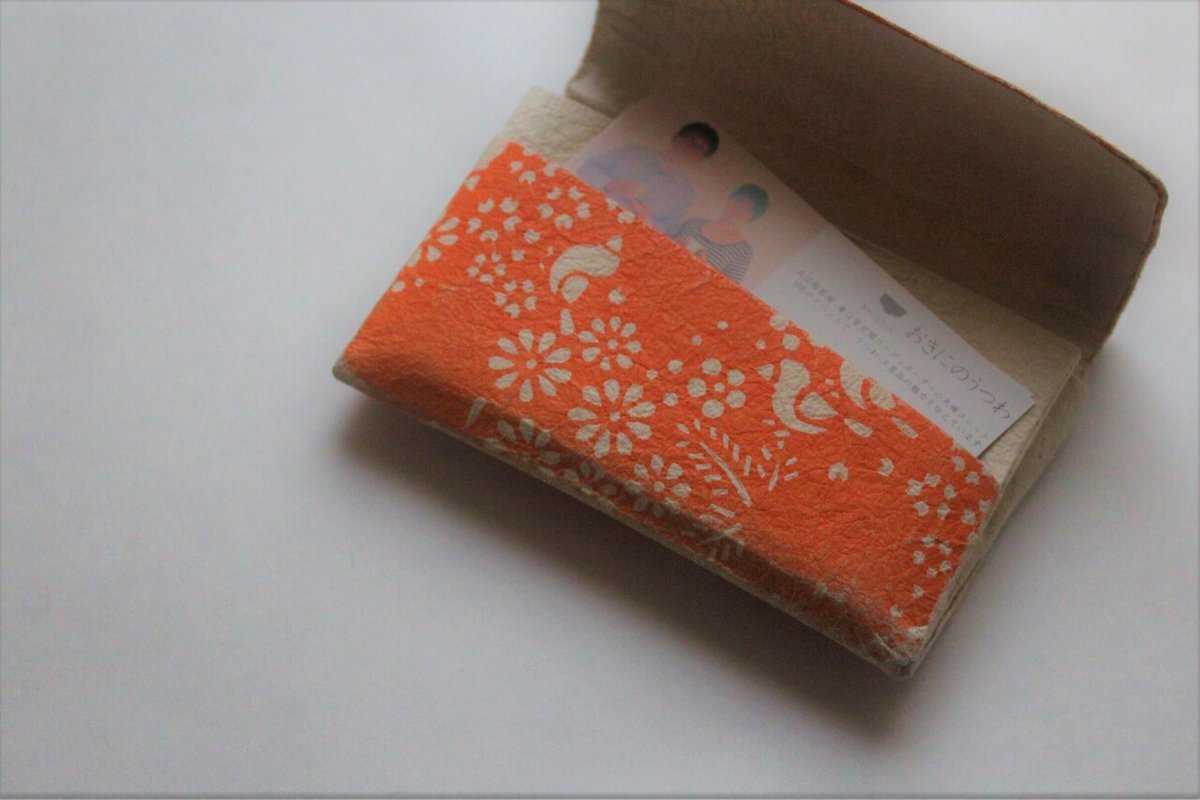

結婚一年目が「紙婚式」と言うことでその時に夫から送られたのは黒谷和紙の名刺入れ。これまで数年愛用していますが、紙とは思えないほど丈夫で風合い良くなってきています。

(黒谷和紙の名刺入れ/楽紙館)

また、これまで手がけたテーブルコーディネートにもあたたかみが表現できるので積極的に黒谷和紙を使ってきました。

(黒田和紙のランチョンマット)

(黒谷和紙ブレットバスケット/クイリング部分・アトリエA)

↑こちらもテーブルコーディネートの展示会で使用したアイテム。黒谷和紙を使い、パンを入れて食卓に置いておく「ブレットバスケット」を作成しました。バスケット部分は私の作なのですが、装飾の部分は作家さんに依頼し、黒谷和紙を使っていただきペーパークイリングという技法で彩りを添えていただいています。まるで石膏彫刻のように仕上がって、和紙の表現力に大変驚きました。

もう一つの和紙産地

実は京都府北部にもう一つ和紙の産地があります。

黒谷和紙の産地より西へ行った福知山市大江町。鬼の伝説で有名なこの地でも、江戸末期から明治期にかけて、和紙生産は盛んに行われ、江戸時代には年貢として半紙を納められていたという記録も残り、地域の産業の支えとなっていましたが、現在は一件だけが和紙作りをされ「丹後和紙」を受け継がれています。

(丹後和紙/田中製紙工業所)

(鬼が出迎えてくれます/大江町和紙伝承館)

和紙という素材感、表現力はとても魅力的で、私にとってテーブルコーディネートや商品ディスプレイする際には欠かすことの出来ないアイテムです。身近な所にある和紙を見て触れて感じて…産地に思いを馳せていただけたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?