ファミ箏のオンラインコンサート vol.2「天穂のサクナヒメ」裏話②

裏話というかオンラインコンサートなどでPAに乗せて箏の音を届ける際の技術的なことについてのメモみたいなお話などです。思いの外長くなってしまったので何回かに分けてお送りします。

まずは8月15日にご視聴いただいた皆様、どうもありがとうございました!まだ観てない方はアーカイブを残しておりますのでぜひ観てくださいね!

裏話①では冒頭〜「暴」までお話をしました。今回はその続きからとなります。

https://note.com/okimasakazushi/n/n151c85776e3c

「暴」の次はホームBGM3曲を続けてお送りしました。

「静 ーしずかー」〜「蕾 ーつぼみー」〜「桜 ーさくらー」

の流れです。コンサートでも進行できるように「蕾」と「桜」の間に尺八ソロを挟んでおりますが、今回は特に無観客生配信でしたので事前収録という形にしました。

事前収録にすることで舞台のライティングを変えることが出来るのが何よりのメリットですね。事前収録というアイデアも田辺さんからの発案で、これまた流石です。

ただ、事前収録にすると別の作業が色々と必要になります。ライティングとマイクセッティングの再構築の時間と、収録したものを編集する時間、動画としてどういう構成にするのかの絵コンテなどが必要となってきます。

ファミ箏はホールでの普通の有観客のコンサート時は基本的にはマイクを使いません。マイクがないとセッティングを変える際の融通が効くようになるのですが、本来の有観客の場合を想定した形を踏襲しつつ無観客配信なのでカメラの画角を利用してスムーズな転換を作る、という感じを目指しました。また、マイクがあるからこそ変化をつけられるところもあるもので、その辺りの事を説明していこうかと思います。

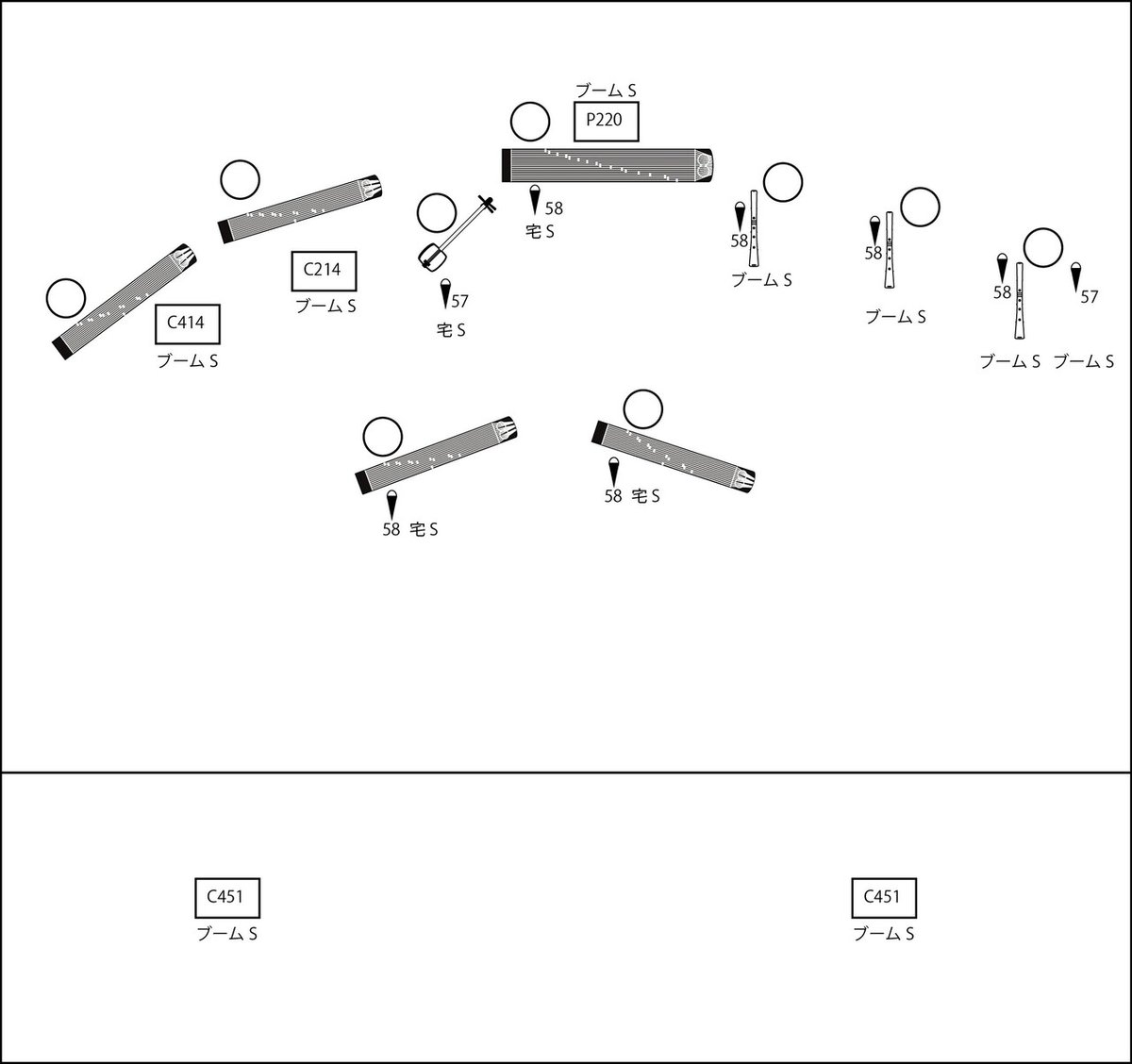

ということで、まずはマイクセッティングについて。「静」〜「蕾」がこんな具合になります。

「静」演奏は2面の箏で行い、「蕾」は後ろのグループでの演奏という形です。

そして「桜」がこのような形です。

2つに分けて撮った後に編集、という流れで、絵コンテを描きました。絵コンテというほどのものでもないですが。このあたりはまた次回。

音響的なお話としては、「静」がダイナミックマイクでがっつり箏下部にオンマイクしてます。「蕾」はコンデンサーで箏上部から1mくらい距離をとって録ってます。この辺りは前回の「颪」も同様ですね。意図的にというよりは手持ちのコンデンサーの数に限りがあるのでその中で音質差を効果的に利用しようという発想ですが。今回の公演はコンデンサーマイクは自前でダイナミックマイクはホールのものとなります。

「静」は今回演奏する曲の中では最小編成というかオリジナルのBGMでも群を抜いて楽器数が少ない編成ですが、少ないと大事になってくるのがアンビエント、ホールの鳴りを録っておくことになるかと思います。客席に2つ、C451(正確にはC451Bですねf^_^;)を置いてアンビエントを録っています。カメラ位置によっては邪魔になるので中央配置ではなく左右に分けてみました。アンビエントの鳴りが小編成だと特に効きますね。ちょっと別のコンテンツのものになってしまうのですが、アンビエントのみで箏の録音をしたものを参考までに聴いてみてください。

これは昨年12月にホールを借りて録音録画をしたのですが、今年の2月のサクナヒメアレンジアルバム用のRECをしたところと同じホールになります。音は約340m/sで、楽器から離れるほど到着に時間がかかるし、音の一番初めの発生源から球体状に周りに広がるにつれてエネルギーが拡散し音量が減衰します。さらにホールの形状や合奏する他の楽器の音の干渉などがあり、まろやかな音像になります。客席で聴く生音というのも基本的にはこちらに近いものになると思います。ただ、マイクで録れる音と人間が直接聴くものは異なりますし、配信だと寄った映像も使うのでそれぞれの奏者のオンマイクがあった方が良いなと感じてます。

話をサクナヒメに戻しますが、「静」、「蕾」でそれぞれ編成と位置が異なりますが、さらにそこに箏の使用マイクの差も含み、距離感、空気感の違いが出てきてるかと思います。狙いとしては夜ので「静」の方が屋内の近くにいる感じ、「蕾」の方が開けた感じになるとイイなという具合です。ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの差もありますが、箏のマイク位置による音像の違いもあります。箏の下部で録る音と、箏の上部で録る音でけっこう差があったりもしますもので、こちらも参考動画を一つお見せしますね。

スペクトルアナライザーの表示をもう少し工夫すればよかったですが、下部から録るとボディ鳴りが強く低めに、上部からとると煌びやかに高音が録れるが併せてタッチノイズも増える、という感じですね。

「静」〜「蕾」はそのあたりの変化も楽しめるのではないでしょうか。

ここから更にマニアックなお話になっていくのですが…

自分は「静」をゲームで聴いた時すごい驚きました。打ち込みの音色でありながらすごい生っぽいというか、特に1番初めの重音ですね、コレがすごい箏っぽいんですね。この重音を私たち箏をやってる人たちは口唱歌で「シャン」とか「ジャン」とかそういう言葉で表現するのですが、とても「シャン」、「ジャン」っぽい。とにかくゲームをクリアしたら「静」を耳コピして編曲して動画作るぞ!と思ったわけで、またその動画がご縁でアレンジアルバムに参加させていただいたわけですが、この「シャン」、「ジャン」が箏で生で弾くならコレでイイはずだが僅かな濁りがあるよなあ…と、耳コピの際にかなり悩みました。

箏の有名な曲に「六段の調」という曲があり、そこで「シャン」という形の重音をよく使うのですが、参考動画がこちらになります。

一と二の絃(演奏者から遠い絃2本)を中指の爪でいっぺんに引っ掻くような奏法で、完全5度ないし完全4度の和音の重音となります。

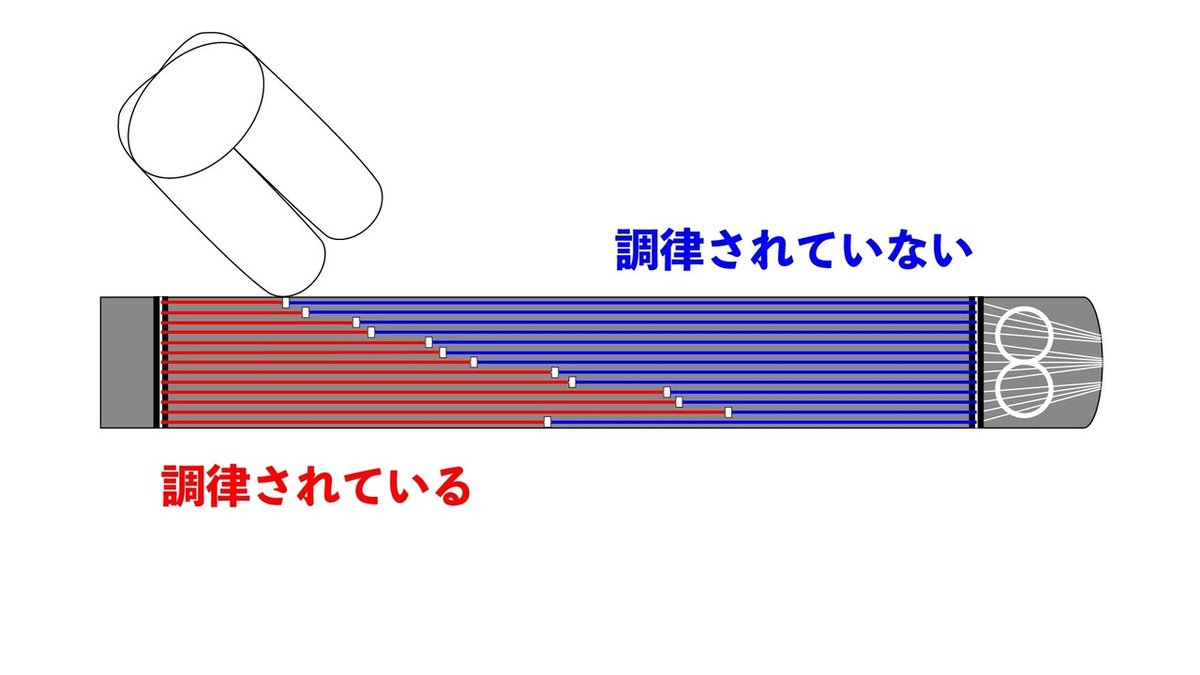

お箏というのは箏柱というものを箏の胴体と絃の間に挟み、調律をする楽器です。基本的に調律がとれているのはこの図の赤いところになります。

箏柱を挟んでこの青い側は調律がとれておらず基本的には弾くことがない部分になります。左手で押手やユリ色など、音に変化をつけるために触る部分です。

箏柱はこういうものですね。

当然ながら物理的には箏柱が間に挟まってるだけで繋がっているし、胴体からも振動が伝わるもので、赤い部分を弾いても青い部分にも影響してわずかに鳴りが聴こえたりもします。特に「シャン」という形で一と二を中指で弾く際など、2本の絃をいっぺんにかき鳴らすのでエネルギーが大きく、青い方の部分まで鳴ってしまいやすいかなと思います。そのため、わずかに響きが濁る。意図しない響きでありながら生楽器に於いては自然な響き、という感じです。

その意図しないながら生楽器として自然な響きを「静」においてシミュレートされているわけなんですね!そこが驚いたというか大嶋さんの観察力に恐れ入りました。言ってしまえば響きを敢えて濁らせるわけですね。勇気がいる事だと思いますし、感服いたしました…。

オンラインコンサートでも演奏しましたし、アレンジアルバムにも「静」は入っておりますので、OSTと聴き比べてみるというのもとても面白いのではないでしょうか?

どんどん長くなりますね…次回をまたお待ちください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?