最近の文化的生活_セカオワのライブ(B面)

2022.08.14・15

名古屋までDugaradidu行った。

メンバーじゃなくて、「演出」をずっと目で追ったライブは初めてだった。

ENTERTAINMENTの曲多めだった。ファンタジー、炎の戦士、不死鳥あたりは久々だった。

中学生くらいの時にずっと聴いていた曲だったので嬉しかった。

「自分の幸せや家族を犠牲にしてまで働いていたんだ・・・」は少し身にしみる思いだった・・・。

ラフレシアはぴったりすぎる曲だったな。なかじんもまさか踊るとは。やばい!と声でた。

100年後の世界から2022年を見る、歴史の教科書みたいなものなのかな。

「この時代は○○という問題がありましたが、今はこうですね」みたいな・・・?

「100年後」という要素を挟まないと「ファンタジー」が成立しない難しさ。

ショーとしては好きだけれど、問題提起感なかなか難しい。

わかりすぎてしまって頭痛い所あった。

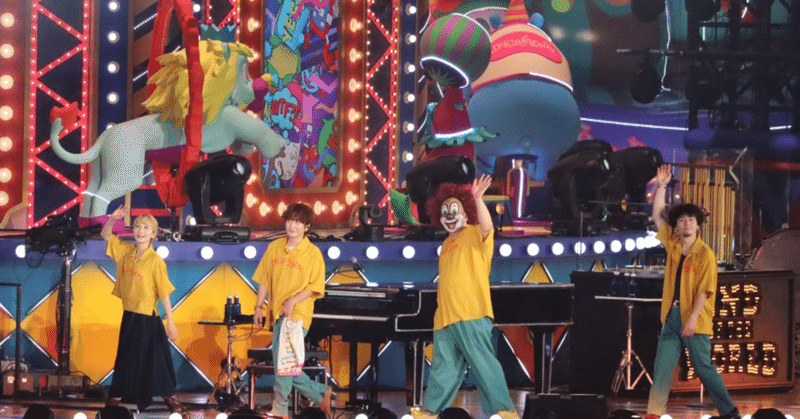

つい先日、SEKAI NO OWARIが2度目のドームツアー、「Du Gara Di Du」の千秋楽を迎えた。私は初日(8/14)の名古屋公演に行き、冒頭の引用はたまにつける紙の日記に殴り書いたもの。

私は考察とかは苦手で、見たものや聴いたものを愚直に受け止めることしかできず、それでも今まで行ったライブは自分の感想がすぐにわかるというか、言葉にできていたのに、「Du Gara Di Du」は違った。

「Du Gara Di Du」を観ていない人のため(そんな人はこの小さなnoteに来ないと思うけれど)に補足すると、今回のライブは「2022年を舞台にした遊園地」がコンセプトとなっていて、100年後の世界から現代を見たらどうか?という深瀬のアイデアが原案となっている。

某夢の国のようなキャラクター、「ガルル」と「グルル」も出てくるし、彼らが語り手となってショーが進行していく。

SEKAI NO OWARIは、100年前のバンドとして登場する。

ここだけ聞けば「ほう、なんと愉快なライブ!」で終われるのだけど、そうじゃなかったから、ライブが終わった今も、考えている。

(オタク溢れるライブレポはこちらに書きました)

というのも、ライブの中では、「言論の自由」、「環境問題」、「異性愛主義」、「過激表現の規制」、「過酷労働」といった、2022年の日本社会がまさに直面している問題を提示していたのだ。

「100年後の世界から2022年を見る、歴史の教科書みたいなものなのかな。」

「歴史の教科書みたい」というのは、ライブの時に純粋に自分の中で出てきたワードだった。

ガルルとグルルに言わせれば、100年後の世界は、結婚は異性との間に限らずできるし、プラスチックゴミ問題もないらしい。

100年後の人間であるゲスト(=我々観客)の立場から見れば、社会の授業で「100年前は女性に選挙権はありませんでしたが、今はありますよね」と言われているようなものだったのかも。

「100年後」という要素を挟まないと「ファンタジー」が成立しない難しさ。

これは、ライブが終わって、新幹線に乗って家に帰ってきてからぽつりと自分の中で沸いた。2022年の人間にすっかり戻った私の感想。

まあ、それもそうだろうと思う。2022年の問題をライブで扱うのに、現代をそのままテーマとしてしまうと見るのは辛かったかもしれない。それこそ、進研ゼミの「チャレンジ」をやる小学生だったらコラショと楽しく学びながら問題について考えられるのかもしれないけれど。

自分が大人になって、社会人になって、これらの問題を「解決する側」となって動かねばならない立場になったから、というのが今回やっぱり大きいのだろうか。

例えば、労働については私は当事者で、自分の幸せは置いておいてただ働くために働いているときがある。部下ができたら(上司になれる気は全くしない)部下が働きすぎないように管理しなくてはいけない。

では、自分が今の年齢くらいで10年前のライブを観たら同じような感想を持つのか、と問われればきっとそうではないと思う。

初期のアルバム、『EARTH』や『ENTERTINMENT』の発売当時、新進気鋭の若手バンドとして活躍していたセカオワが歌詞やライブに散りばめる話題は、「戦争」や「正義」、「生と死」、「文明の進化による弊害」などの「自分の力だけでは動かせない大きな問題」が多かった。

10年前もし自分がセカオワと同じくらいの年齢だったら、センセーショナルな歌が多めの同世代のバンド、くらいの認識だったかもしれない。

この世界が好きなのに どうして死んでしまうの?

「なぜそうなってしまうのか」という疑問や「〜してしまうのだろう」という問題提起のような歌詞も多く、中学生だった自分と「同じ立場」に立っていた。彼らは「大人」というよりも「子供の気持ちもわかってくれる代弁者」だった。

それが今では、『Habit』にあるように、「自分で自分を分類するなよ」という誰もが自分の中に持ちうるカテゴライズ化まで問題の視点が「下りて」きて、「大人の俺が言っちゃいけない事言っちゃうけど」と、それを大人の立場から言っているのである。

10年前とは物事の捉え方、伝え方が圧倒的に変化していて、間違いなく、セカオワも「大人」になったのだと思う。

「大人になった」セカオワから、(精神的にまだ未熟だが社会的に大人になった)私へ、10年前には存在しなかった「バトン」のようなものが渡された、

「Du Gara Di Du」はそんなライブだったのだろう。

この10年の間に世界も、自分自身も大きく変わって、環境の変化や求められている事に適応できないと感じることもある。

だけど、セカオワのように考え続け、時にそれを行動に移せたらいいなと、改めて思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?