幼児期の子育てについて

はじめに

息子夫婦の子育て真っ最中で、見ているうちに、最近の幼児期の子育てに関する研究がどうなっているのか、関心を持ちました。最初に読んだ本は 稲垣・鈴木・大浦(2007)「新訂認知過程研究-知識の獲得とその利用」(放送大学教材)です。このテキストは、認知心理学の中で人間の認知過程について紹介したもので、特に高次の認知(思考)における知識の獲得とその利用に焦点が当てられた内容です。

子どもが世界を理解する仕方

カードで紹介したのは第2章「子どもが世界を理解する仕方」をまとめてみたものです。認知の発達はピアジェ(1929)の研究が有名ですが、最近の研究で、この内容の修正が行われたことが紹介されており、最近の考え方を紹介します。

まず、知識はそれぞれ独自の特徴や構造を持ついくつかの領域に区切られており、発達も一様ではなく、領域ごとに異なることが判ってきました。その結果、乳幼児期から子どもは、周りの出来事を、①物理的世界,②心理的世界、③生物的世界といった領域に分けて知識を習得し、しかもその知識は、個別的・断片的知識の集合ではなく、体系化された知識の集合になっているらしいことが判ってきました。これらの領域の知識は、ヒトが種として生きのびるために不可欠な能力として進化させたものではないかと考えられています。

このような内容は言葉で表すことができない乳幼児に対して、知識の首尾一貫性、存在論的区別、因果的説明といった方法により、動作を観察して調べられています。

子育ての知恵 幼児のための心理学

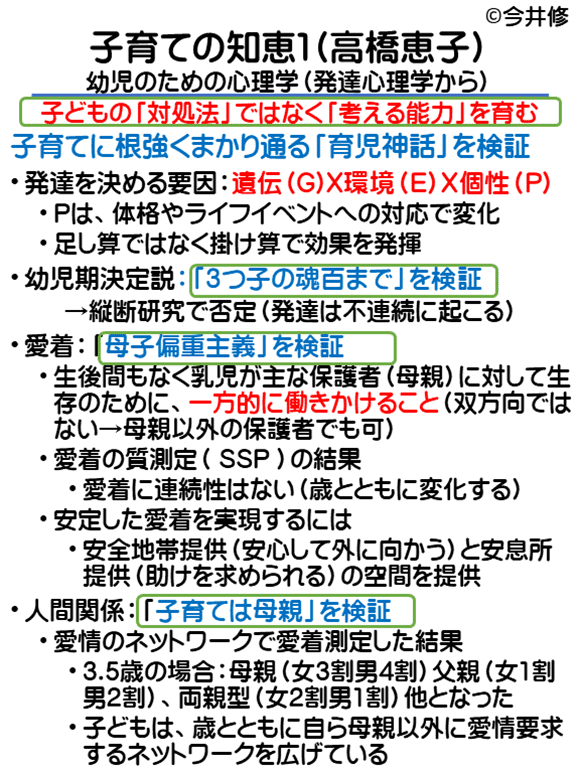

このような知識を獲得してどのように発達していくかについて、次に読んだのが、高橋惠子(2019)「子育ての知恵 幼児のための心理学」(岩波新書)です。この本を選んだのは、「根拠ない“通説”に振り回されないために」という帯と、「はじめに」に触れられている「本書では・・・子どもとどう付き合うかという「対処法」ではなく・・・子育てについて筋道を立てて考え、判断する能力が必要である」という点です。内容は、発達心理学の研究者として、即効性のある「対処法」に偏り、その真の理由を考えて欲しい点から「子育ての知恵」という書名にしたと著者の考えが述べられています。

内容は、3枚のカードに分けて紹介します。1枚目のカードは、子育てに根強くまかり通る「育児神話」についてまとめました。2枚目のカードは、幼児期の発達についてまとめました。3枚目は子どもを取り巻く日本の社会、特に養育者と子どもの関係をまとめました。

1枚目で紹介される育児神話は以下の3点です。

1.幼児期決定説:三つ子の魂百まで

2.母子偏重主義

3.子育ては母親

まずはじめに、子どもの発達を決める要因を遺伝、環境、個性として扱い、それぞれの要因が遺伝か環境ではなく、加算でもなく掛け算になっているという考え方が紹介されます。

このような前提で、①について多数の3歳の子どもを継続的に観察し年齢とともにどのように発達するかを調べた(縦断研究)ところ、発達が不連続に起こり、3歳のこどもと大人の間は不連続であることが示され、①は否定されました。

②は、愛着についての研究から検証されました。愛着は、生後まもなく保護者(母親)に対して、生存のために一方的働きかけることであることが示され、母親以外の保護者に対しても愛着が起こる事が示されました。しかも年齢とともに愛着の対象者が拡がることが示されました。このことから②も否定されました。

次の③も②の延長で子育ては母親が一番という考え方を、愛情のネットワークという手法で検証し、②の結論と同様に否定されました。

これらの結果は、保護者として母親の役割が低いということではなく、子どもの立場に立って考えることが提案されています。即ち、子どもにとって安定した愛着を生む環境は、子どもにとっての安全地帯があることで、いざというときに助けてもらえるという状態に居られ、不安になった時に安息所として戻ってくる場所が必要であると述べられています。この安定した愛着が育つためには、保護者は日ごろの子どもの愛着行動を注意深く観察し、理解し、無理せず対応することが大切だと述べています。

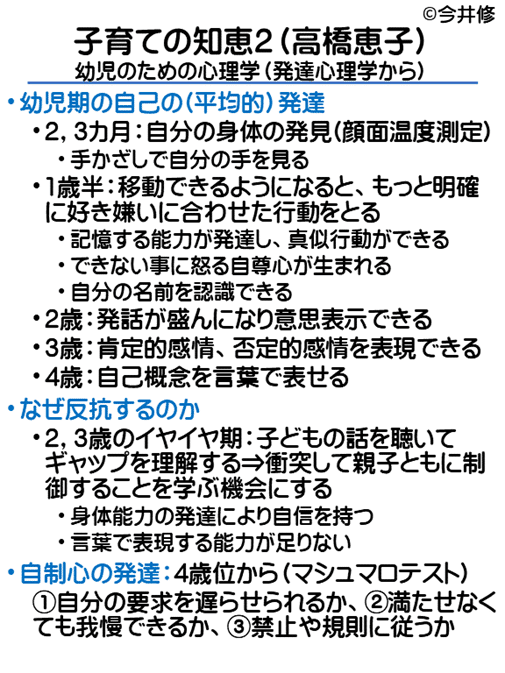

2枚目のカードでは、幼児期の発達についてまとめてみました。まず2,3カ月の幼児の顔面温度を測定し、感情を判定することで、自分の身体を発見する段階になります。徐々に運動能力が発達するに従い、1歳半に移動できるようになると自分の好き嫌いに合わせた行動がとれるようになります。真似行動、名前の認識など認知的発達も観察できるようになります。発話ができるようになり、2歳ごろに意思表示ができ、3歳ごろに肯定的感情、否定的感情を表現できるようになり、ますます表現力が発達し、自分を言葉で表現できるようになります。

自己の発達に合わせて自分の希望を通そうする意識と、自分をより良く実現しようとする自己制御の意識が芽生え、このことが幼児の反抗期と結びついていると述べられてます。それは、身体能力の発達に合わせ自信感情を持つものの、言葉の表現力は不十分で、言葉をうまく使えません。自分の意思が妨げられることに我慢ができず、イヤイヤの態度になって爆発すると述べられています。

この対応は、子どもなりの確かな理由を理解してあげる態度が重要で、無視したり、抑えつけたり、何でも聞いてあげることは、子どもに不信感を持たせるだけで、むしろ理解し、妥協点を見つけ出し、自己制御の方法を学ぶことが発達に繋がると述べられています。

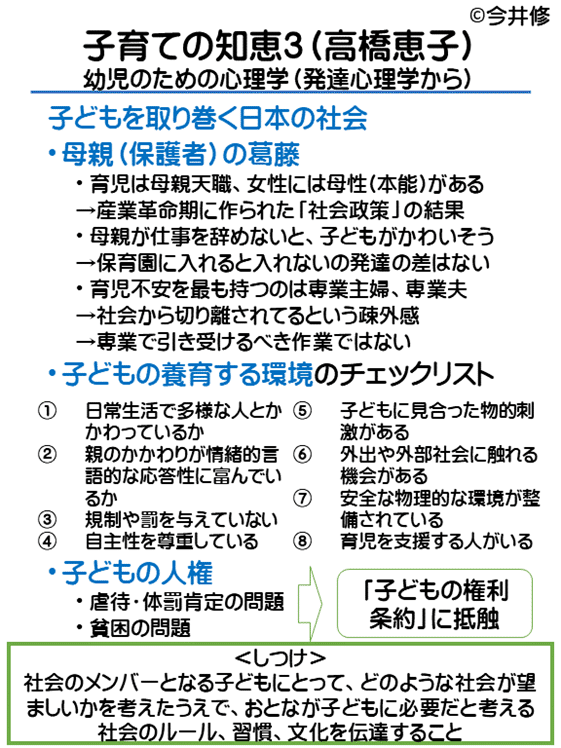

3枚目のカードは子どもを取り巻く日本の社会についてまとめました。日本では社会の構成単位を「個人」ではなく「家庭」においているため、子どもを育てる責任を親に負わせています(親権)。このことが、親に「自分の思うとおりに子育てしてよい」という誤った信念を持たせるため、しつけのために体罰を使っても良いとする日本人の許容度は、きわめて高いのと述べられています。

そこで示された「母親の葛藤」として紹介された内容を見ると、社会から切り離された保護者(母親・父親)にすべての責任を負わされている様子が見られます。

これに対し、著者は子どもを養育する環境として改めて考えるべきであり、家庭か保育園かを問うことではなく、両方とも「養育環境の質」を問うことが重要だと述べ、家庭環境のチェックリストが紹介されています。一方保護施設については、これとは別に保育者と子どもの関係を観察する測定法が紹介されています。

最後に、虐待の問題に関連して、日本人の体罰肯定率の高さを問題にしており、体罰、叱る表現が人権の侵害という深刻な問題を引き起こしていることが示されています。著者は、これを避けるためには、子どもの庇護・養護を家族だけに任せるのが無理であることが述べられ、1989年国連総会で採択された「子どもの権利条約」(1994年日本政府批准)に定められている権利をすべての子どもに保証する義務があると述べます。この内容は、4つの柱で構成され、①生きる権利、②育つ権利、③守られる権利、④参加する権利、です。そして、改めて「しつけ」の定義が紹介されます。そして、著者は、その際に大事なこととして、「伝える側のおとなには、どのような社会が将来の子どもにとって望ましいかを考える責任がある・・・・・受け手の子どもは、幼くても、それを受け取る能力を持っている」と記しています。

人はいかに学ぶか

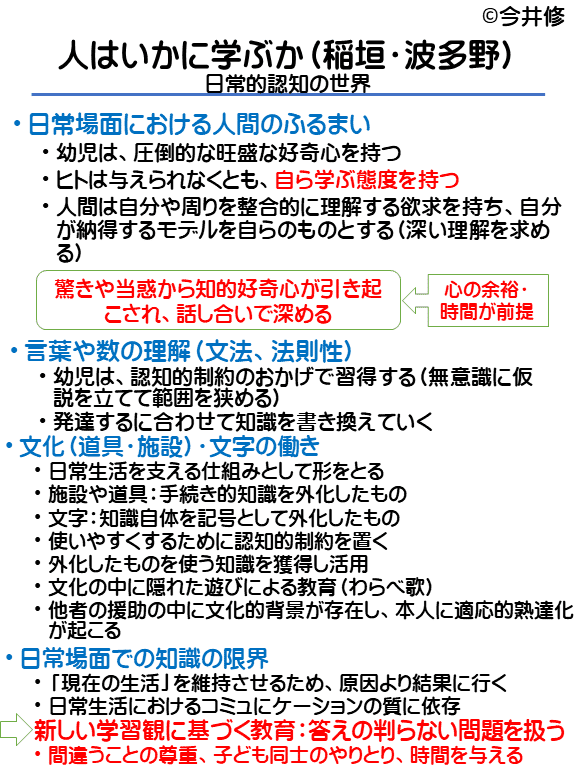

幼児期だけで将来を決めることはできなという指摘から、次に稲垣佳世子・波多野誼余夫(1989)「人はいかに学ぶか」(中公新書)を紹介します。この本は、少し前の内容なので注意して読む必要がありますが、最初のカードで紹介した稲垣先生が書かれており、幼児期だけでなくヒトの発達に必要な学びについて書かれている本として紹介します。

ヒトの学びについての解説の第1章が、伝統的な学習観という章で始まります。この章では、ヒトが学習能力の非常に優れた生きものであることが強調され、どんな時に効果的に学ぶのかを紹介します。その後、伝統的な学習環境を紹介し、学校教育において学び手がいかに受動的な存在として扱われ、しかも有能でないという仮定が置かれているが紹介されます。著者はこの中で「人間はなにか不都合がない限り、非活動的だ」という人間怠け者説が横行していることを嘆きます。さらに、このような学びに対する否定的背景に、それまでの学習心理学の影響を示してくれます。それまでの学習心理学者は、人間以外の動物実験を通して学習を扱ってきており、その結果に基づく仮説が通用してきたため、否定的イメージを持ったと説明されます。その結果、伝統的な学習観は、学校教育、教師、専門家への依存を強めることとなった、と説明されています。

著者は、そのような学習の場面では、より多くの知識を速く伝達することが優先され、学び手の意欲の衰え、一層の能動的意欲の衰えを促し、教え手の与える確認情報(テスト)によって学習を制御しようとする試みを正当化している、と説明します。これらの行く先は実験室の動物が示すと同じような受動性と無能力を示してしまうこととなると指摘します。

本書の学習観は日常生活の行動の中に存在する「学ぶこと」をよく観察することを訴えます。まず、日常生活のコミュニケーションの中で学ぶことを色々な場面を紹介して説明し、知的好奇心という視点で幼児の観察からはじまります。驚きや当惑といった感情から、実際的有用性で強化され知的好奇心として認識し、深く理解していくことが説明されます。引き続き言葉や数の理解についても、幼児期から備わった能力を使って学ぶことが紹介されます。そして、それらの事柄が文化という環境の中で日常的に行われてきたことが説明されます。

以上の内容から、学校教育で最も大切な「学ぶ楽しさ」を教えることより勉強嫌いをつくることとなっており、改めて「勉強嫌いを作らない教育」が学校教育以外の日常生活の中で大切だと感じます。

最後に、本書の述べる新しい学習観に基づく教育について説明され、現在の人口減少社会に直面する場面において、過去の知識偏重を見直すという意味で著者の教育環境に変ってきているのかと、点検する必要性を強く感じます。

お母さんの敏感期 モンテッソリー教育は子を育てる、親を育てる

相良敦子(2007)「お母さんの敏感期 モンテッソリー教育は子を育てる、親を育てる」(文春文庫)を紹介します。この教育法は、1960年代に多くの子育ての場面で支持されており、ここではこの教育法の視点として紹介します。この教育法の特徴は、幼児教育に脳の発達を取り入れた点ですが、この時期の脳科学、認知心理学は、まだ発展途上であるため、いくつかの注意点があることに注意して欲しいと思います。これまでに紹介した「子育ての知恵」に書かれている幼児期決定説の誤りと密接に関係している点です。

タイトルにはお母さんの敏感期とありますが、まず子どもに3つの敏感期があることが説明されます。幼児期の子どもには、一生に一回きりの特別な感受性を発揮する「敏感期」という時期が訪れ、この「敏感期」に子どもは、環境から必要なものを吸収し、自分を創っていくことが説明されます。そして、大人はこの「敏感期」の行動を理解し、子どものエネルギーを、子どもの成長に方向づけてあげるようにと言います。

最初に見られるが秩序感と呼ばれる行動です。例えば、いつも決まった順番どおりでないと気が済まない、いつも同じ行動をしてあげないと怒りだすなどです。次にみられるのが、感覚の敏感期で、五感を使う感覚を自覚し、使い始めます。ほぼ同じ時期、少し遅れて運動の敏感期が始まります。見様見真似でありとあらゆる動き方を身に付けようとする時期です。

これらの敏感期を通して子どもは、「自分でやりたい」という自分の意思の感情が生まれてきます。そして、自分が行動の中心にいる主人公の感覚を持つと説明されています。

子どもの敏感期に対する母親の対応として求められることは、自分で学ぶ機会や環境を整えて提供し、自立を促すことが求められます。子どもは基本的に自分の目で見て、理解し、行動したがっている、即ち学びたがっていると考えることが必要だと説明します。そして、子どもに教える教え方(提示)がモッテソリー教育の中心です。

子どもの自立に向けて、母親が心がけるべき点として、子どもを良く観察して、子ども自身が自信を持ち、安心感をもち、周りと安定した関係をもつことだと説明し、子どもの行動を否定したり、行動を強制したりせず、答えを考えさせるように誘導することが言われてます。

これらの説明内容から、モッテソリー教育の捉え方を知ることができたと思いますが、本書の脳科学の警告に書かれているように、脳科学、認知心理学の発達が、あとがきにもふれられているように書き換える必要性を感じさせる点です。最初に投げかけた幼児期決定説との矛盾について、少し考えてみました。本書で紹介されている事例をみていると、優秀な親の幼児期の発達から、幼児期の育児法を編み出したり、母親が幼児期にモッテソリー教育をおこなうことで、子どもはその内容を理解し、その後も発達していくように捉えられます。しかし、幼児期決定論で示されるように、発達が継続していくという保証はないという点や、幼児期以降の保護者の関与が発達に関係する点を理解しておく必要があります。また、自己概念の発達と自制心の発達の関係も、保護者がもう少し明確に意識しておく必要があると感じました。さらに、本書では母親が保護者であることを暗黙の了解になっている点も気になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?