短編小説『あまさかる』 (1/2)

雨上がり。冬。倫子は一人で暮らしている大きな古い家から、白いダイハツ・ミラを運転して近くの老人施設にボランティアに出かけていた。洪水で自宅を流された後に建てた家も、いまや50年以上が経ち、雨漏りがするようになっていた。

自宅でじっとしていられず、88になってもなお、傷だらけの軽自動車で近隣を駆け回り、初老になった娘や息子たちをひどく心配させていた。高齢者の運転する車が登校中の小学生の列に突っ込んだというニュースをテレビで見かけ、娘たちはいっそう気を揉んで電話をかけあった。何度も自動車免許を返納するよう老母を説得にかかったものの、頑として聞き入れようとしないのだ。

帰宅前に倫子は業務スーパーに立ち寄り、買い物を済ませた。夕食の料理が面倒なので、買い置き用も含めカップうどんを20も買いこんだ。自宅にはまだ、賞味期限の切れた未開封のものが山ほど残っているのを、様子を見にきた息子が目ざとく見つけ、彼は彼で、母親の頭の具合を心配しているのだった。

ーー国道の頭上を横切るバイパスに合流するのがいつもの帰宅の道順。

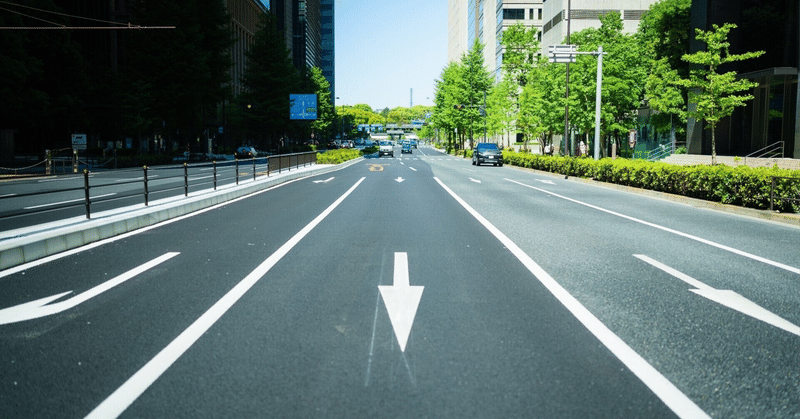

その手前の交差点からは道が四つも分岐しているから注意が必要だ。直進の白い矢印がついた車線に自分がいるのかどうか確認するが、今まで確信できた試しがない。反対側の車線には巨大なダンプカーがじりじりと前進しながら、信号が青に変わるのを今かと待っていた。

ゆるく蛇行する行く手の車線はきれいに整備されていてどれも同じに見える。この広い道路が通じて20年以上が経ったが、村の東端の浄水場や、公民館の隣にある一族の墓につながっていようとは、倫子にとっていまだ信じがたい。

信号機は赤のままだったがやがてその下に直進を許す緑色の矢印のランプがともった。倫子はおそるおそるアクセルを踏む。

複雑な交差点を無事越えられはした。しかしいつもと様子が違う。

誘導灯を持った恰幅のよい交通誘導員が、道の真ん中に立ちはだかったからだ。さらにその向こうには、先に進めないよう、嫌がらせのように橙色の尖った障害物が並べてある。減速して運転席のドアについたレバーを回し窓を下ろすと、ヘルメットをかぶった男が近づいてきた。

「すいませーん。工事で通行止めになってるもので。あちらから迂回お願いします」と歌うように言ってうなだれるように頭を下げた。

競馬ウマが位置につくゲートに似た建物が前方に現れたとき、——死んだ夫が立て続けに煙草を吸いながらテレビで見ていた、あれにそっくりだった——倫子はいつもと違う道であるとはっきり認めざるをえなかった。おそらく高速道路の入口だった。ルームミラーの中に、車列がすでに連なっている。

先行車が続々と建物を通り抜けていく。あっという間に自分の番がきた。

若い頃によく行った百貨店の立体駐車場に入る時そうしたみたいに、いったん車を降り、甲高い音を発して赤く点滅しながらあっかんべーする機械から黄色い紙の舌を抜き取った。とたんに遮断機が勢いよく持ち上がる。倫子はあわてて運転席に戻った。

右隣のゲートからコンテナ車が飛び出してくるやいなや、倫子は左へ急ハンドルを切った。そのまま弓なりにカーブする左側の道に入る。ブレーキを細かく踏みながら、壁に車体をぶつけずに進むだけで精一杯である。50年ほど前に自動車免許を取って以来、高速道路に乗るのは初めてだった。

時速70キロ近くまで加速すると車体が細かく震え始める。それ以上は怖くてアクセルを踏みこめなかった。背後から迫りくる2台が、ながながとクラクションを鳴らしながら追い抜いていった。

「横着者め」

倫子は顔に当たる西陽をさえぎるためにサンバイザーを下ろしながらつぶやく。そして、汗ばんだ手でハンドルを握り直した。

道路のすぐ右側に見える奇妙な建物の集まりがまさか"それ"だとは思いもよらない。倫子の自宅からも湾を隔てて見ることができる、遊園地のことだ。孫たちを連れていったこともあった。観覧車の車輪の中央のデジタル時計が16:09を示していた。しかし緑内障の手術をしたばかりの倫子には判読できなかった。もつれあうジェットコースターの白いレールの向こう側には、銀の鱗のように輝く湾が広がっていた。倫子の疲労を含んだ意識はその眩しさに吸い込まれそうになる。

赤い、巨大な鉄橋が前方に迫っていた。見上げると体が縮む錯覚に囚われ、とっさに背をこごめた。対岸の左手の空き地にはおびただしい緑色のクレーン車が首先をそろえて整然と並んでいた。目につくものすべてが、倫子にとって使い途のわからないものばかりだ。

さっきと瓜二つのゲートが現れる。

「一般」と「ETC」——2種類の標識が見える。倫子は漢字の方を選んだ。

小窓から、自分よりも一回りは若そうな白髪の男が顔を出した。心なしか亡くなる前の二郎の面影がある。スカーフのひだを直し、助かりました、と倫子は口にした。

「あのう、わたし、まちがってここに来てしまったんです。K県N郡T村出身です。どうしたら戻れますでしょうか」

倫子は胸の前で両手を組み合わせていた。

「T村? さーあ、聞いたことないですねぇ」

男は、とにかく高速の入口でもらった券を出すよう、親指と人差し指を擦り合わせて促した。「後ろが詰まってますんで」

「ご迷惑おかけします」

男はより大きな声で形式的に金額を連呼し、とにかく支払いを済ませるよう急かした。軽く舌打ちさえした。

お釣りを財布にしまうのに手こずっている間、男は目に見えてイラつき、視線をせわしく泳がせた。おばあさーん、どっちみちこっからは引き返せないんでぇ、次の出口で降りてもらえますか。いったん高速を出て反対方向の車線に乗ってもらうか、下道でまた誰かに聞いて。悪いけど。

倫子は礼を言ってこわごわと門を出る。出口、とつぶやいた。地図。携帯電話……電源を切ったまま家に置いてきてしまった。なかばわざとのことだ。子どもたちに捕まらないように——そもそも子どもたちに無理やり持たせられた機械だ。

「感じ悪い」

さっきの男にじわじわと腹が立ってくる。あとで電話してやる。しかし、そこがどこなのか、あとでがいつなのか、うまく想像できない。

道路の両側から生えている背の高いビルが威圧的にしなってこちらに倒れかかってくるようだ。速度を操られているように感じて何度もブレーキを踏んだ。前後左右、乗用車やトラックやバイクが入り乱れ、倫子がいつも世話をしている田んぼの用水路をわたるシラハエのように、落ち着きなく車線を右往左往する。いたるところで道は阿弥陀クジ式に分岐し、蕨(わらび)の芽みたく螺旋状にカーブしながら上り坂になっていた。「これ以上、上にはいかない」という根拠のないルールを自身に課し、その道は避けた。さっきから、同じビルの林の外にさえ、出られていない気がした。

何の気まぐれか、ふと車列の進みが悪くなる。前のトラックが、止まっては進み、進んでは止まり、を半端に繰り返している。「出口」の標識が何度も現れる。しかしそちらへハンドルを切りはしない。

出口に入っても、何の解決にもならない。そこはさらなる未知の迷路への入口だ。高速道路を降りられたところでどうなるものか。何より、さっきの男の言いなりになってたまるものか。

火照りで頭がぼんやりとしてきて、眠気がひたひたと意識を浸食しはじめる。

左側の車線は乱暴ではない自動車が多い。左車線は善人の車線。右は悪人の車線、地獄行きの車線。善人の車線ばかり走っているせいか、さっきから左へ行く道ばかりを選んでいる。選んでから気がつき、次を選ぶ前には忘れている。

何度も前の車に衝突しそうになりながらアクセルとブレーキを交互に踏んでいると、ふたたび車列があっというまに速度を増し、急な下り坂に入った。軽いめまいに襲われ、と同時に視界が仄暗くなった。しかしそれは倫子の目のせいではなく、トンネルに入ったのだった。今までに見たことのない、広大なトンネルだ。近所の農道のトンネルとはわけが違う。粗大ゴミひとつ捨てられていない、雑草すら茂っていない、つるつるの道。

両側に等間隔に並ぶ青白いランプが、筋をなして点滅しながら先へすぼまっていく。その先に光は、自然の光は見えない。地の底へ向かってまっしぐら。倫子は未来を連想した。未来は地の底に似ている。別の車両が走っているのが見える。それだけが、倫子がまだ現実の中にいる実感につなぎとめていた。

トンネルの中はよけいに寒ざむと感じられた。来ていたカーディガンを片手で交互に体の前にたぐりよせ、スカーフをセーターの襟元に入れる。それでも、もはや尿

意を無視できなくなっていた。

トンネルを抜けると同時に地上に出た。

暗くて道の端が見えない。いつのまにか本物の夜が来ていた。助手席に濃い影がたまっている。カップうどんで膨らんだ袋が憎らしく思えた。嵩ばかり大きくて、返事ひとつしない。ランプを点灯したが、まだ光が足りない。

ビルの林が2つ、3つと姿を消すにつれ、車の数もまばらになっていった。まったく抵抗を感じない滑らかな路面を、倫子はしばらく走った。悪人の車線を走る車は、倫子の車には無関心そうに、鷹揚に追い抜いていく。愛想の良ささえ感じられるほどだった。ずっとこんな道が続けばいいのにと思う。そこらじゅうに舞っている、矢印、光の点滅、路線図、数字や横文字が、夜に彩りを添えていた。

じきにまた足元が騒がしくなってきた。

路面が悪くなった。振動がじかに下腹部に伝わってきた。車もほとんどいないことだし、車を停めてその陰でしてしまおうかとも考えたが、運転が道をわずかでも逸れれば、その先の断崖から転落してしまうかもしれないという恐れが、暗闇を待ち伏せする獣に変えた。

自分の目がもはや見えるものを見ず、見えないものを見ているのかもしれない。倫子は、ほとんど勘で運転していることにうすうす気がついていた。

自分が事故に巻き込まれずにいられるのは、まわりの人たちのおかげである。かつて娘にそう言うと、まわりこそ事故に巻き込まれたくないのだから、怖がって近づかないだけだ、と母を茶化した。倫子はその時の様子を思い出して黙りこくった。さっきから一言も発していなかったが、いっそう黙りこくった。

もう、どうしようもなかった。情けなさをあきらめと心地よさとが後追いし、倫子を混乱させるのだった。そして、激しい背徳感の層が、心の底にしんしんと沈殿していくのだった。

わたしの頭は、まだ、しっかりしている。しっかり、している。一度目はそう思い、二度目は大声で言った。声を出さずにはいられなかった。こころもち声が遠い、でもちゃんと、喉は震えている。氏名、住所、年齢、電話番号を復唱する。しかし、今日が何年の何月何日なのかは、残念ながら思い出せない……

濡れた座席がじきに冷えてくる。

倫子は自宅の、洗面所に脇に畳んであるバスタオルを思い浮かべた。それを空想の中で2枚も3枚も、尻の下に敷いた。

買わないと、と思う。でも何を買ってよいのかはわからない。とにかく、この空虚を埋めるためなら何でもよい。

買ってはいけない、と子どもたちが言う。このままだとゴミ屋敷になってしまう。ご近所さんに恥ずかしいよ……

肝心のときに、ない。いつもそうだった、次こそはと準備しておくものの、現実はまた、別のものを要求してくる。戦争、父の交通事故、台風と洪水、夫の入院、娘の結婚、義母の死、自身の病……しかたなく倫子は鬘(かつら)をとり、尻の下に敷く。また洗えばいいだけ。

しだいにこの道がどこか目的地を目指しているように思われてくる。分かれ道もなく、しかしその先は見えない。

【つづく】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?