北斎の生涯を知りたくなる−吸収率高めの宗理期。(北斎期直前)

今日は代官山の蔦屋書店に行ってまいりました。今月都内の蔦屋書店銀座以外2回づつくらい行ってる笑 本当に家の近くに欲しい、、!

そこで運命的な本に出会いました、、。

『HOKUSAI NOTE 北斎ノート』安村敏信監修 2020年 大日本印刷株式会社発行 です。

まさに今欲しい情報がてんこ盛りで、今月金欠大学生的にはもう本は買えないかもなーと思っていたのですが買っちゃいました。。絶対読むから買って損はないから!と言い聞かせて購入、、。一緒に行った人に「確かに最近の本への出費は激しいね、、笑」と言われてしまいましたが、2回くらいしか着ない服や高すぎる化粧品にお金かけてた去年に比べたらマシだと言い聞かせてます。😂

今日は北斎のデビュー後からについて勉強していきたいと思います。

北斎って何度も何度も改名を繰り返していたのですね。だから『北斎づくし』で購入した図録の北斎の略歴が、”春朗期””宗理期””北斎期””戴斗期””為一期””卍期”に別れて記載があるんですね。卍って名乗るのカッコ良すぎる笑

今日は宗理期。

勝川派を離れ、琳派を学びつつ美人画や狂歌本で人気を博すころです。

宗理という画号は、琳派に私淑し俵屋一門の頭領の名で、その二代目を襲名したものだと言います。

琳派とは、俵屋宗達や本阿弥光悦らが創設し豪華な装飾を特徴とした絵画様式のことです。

俵屋宗達の『風神雷神図屏風』。確かに色々なところで見ることはありますが、見た人の印象にがっちり残していく迫力と豪華さがありますね。

本阿弥光悦は金色の茶碗や硯箱が主な作品としてあるイメージがあります。

このような派手な作品の影響を受けた宗理の絵にはどんな変化があったのでしょうか。宗理時代の美人画はほっそりした瓜実顔が特徴的ということで、宗理になる前との違いも歴然なようです。

確かに昨日見た『瀬川菊之烝政宗娘お連』に描かれる人物はしっかりと地を踏んで生きていそうな逞しい姿勢の女性が描かれている一方で、宗理の描く女性『春の曙』春の曙を見る貴婦人では小さく小柄で華奢な女性がどこか陰のある人物を描いています。

↑春朗期の『瀬川菊之丞政宗お連』

↑宗理期の『春の曙』春の曙を見る貴婦人

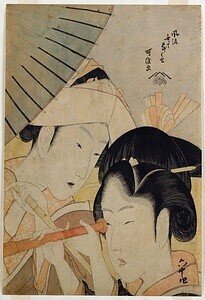

また、描いた美人画の中でも珍しい大首絵があるそうです。

『風流無くて ななくせ 遠眼鏡』

ほっそりしていて富士額が特徴的だということです。

確かにかなりほっそり、面長が強調される。額も少し上向きに生え際が侵食しているのが見て取れます。

この作品は一枚ものの雲母摺りでできているらしいです。

雲母摺りとは、

浮世絵版画の摺(すり)の技法。雲母(うんも)粉を用いたものをいうが、多くは蛤(はまぐり)粉で代用させる。背景をつぶすいわゆる地潰(つぶ)しに多く使われ、地の色によって、白雲母(しろきら)(地色なし)、黒雲母(くろきら)(地色が黒)、紅雲母(べにきら)(地色が紅)の3種がある。1790年代(寛政期)前半に大流行をみ、なかでも、喜多川歌麿(うたまろ)の美人大首絵(おおくびえ)や東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)の役者大首絵の背景に用いられてその効果を高めている。まもなく贅沢(ぜいたく)品として禁止されたとみられるが、19世紀に入ってからもしばしば試みられている。

雲母という種類の粉を使い、多くは地の色に用いられることが多いと言います。その手法を用いた先人絵師もこぞって大首絵を主に描いている人たちばかりで、宗理がやはり色々な画派の様式を勉強し取り入れていたことがよくわかります。

表面に美しい光沢が出るらしいです。見てみたいなあ、、!

宗理期はわずか36歳から38歳のわずか2、3年の間のみ。

次はいよいよ北斎期!

ボリューミーになりそう!楽しみだ!

#葛飾北斎 #北斎 #蔦屋書店 #北斎ノート #宗理 #琳派 #瀬川菊之烝政宗娘お連 #春の曙春の曙を見る貴婦人 #大首絵 #風流無くてななくせ遠眼鏡 #雲母摺り #美人画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?