産業保健職のための疫学・統計学:基本2‐陽性的中率・検査前確率

ここまでの話

感度・特異度という検査性能について先の記事で解説しました。ただ、感度と特異度が高いことがそのまま現実世界の検査、特にがん検診をはじめとする検査を行う理由にはなりません。この記事では、感度と特異度だけを見ていたらなぜあまりよろしくないかを見ていきます。が、

その前に、前回の記事のおさらいです。

何かしらの検査をして、もし、あなたに特殊能力があって病気を持っている人、持っていない人を見分けられる場合、その検査の性能(感度・特異度)を把握することができます。

ただ、残念ながら、病気を見分ける特殊能力があるのであれば、そもそも検査なんかする必要はありません。現実世界で、実務的に私たち産業保健職が気になる指標はなんでしょうか?

特殊能力をなくした状態で検査結果を再度見てみましょう。

陽性的中率

実務経験豊富な人は、従業員さんから相談された場面を思い出していただきたいのですが、大体、「腫瘍マーカーで陽性ってでてるんだけど、俺、がんなのかな?なんで俺だけ・・・」のような相談、受けたことないでしょうか?

そうです。我々実務家が一番興味があるのが、「ひっかかった人はどれだけやばいのか?」ということ、その一点です。

経験豊富な人ほど、「まあ腫瘍マーカーのXXXだと、ひっかかっても大体問題ないって言われるんだよねー。この人もすごく心配しているけど多分大丈夫。でも、引っかかっている以上は受診してもらわないと・・・」みたいに考えていないでしょうか?(そういう意味では腫瘍マーカーの検査については、別の記事で問題であることを書きますが、本記事では主題ではないので割愛します。)

この、「ひっかかった人がどれだけやばいのか?」という疑問を統計的な言葉に置き換えると、陽性的中率はどれくらい高いか?という表現になります。図でみてみましょう。

もう一度、特殊能力を戻してみてみると、次のように、この集団に対しては、検査を実施して、陽性(ひっかかった場合)だと、72%と結構高い確率で病気があることになります。(陽性的中率が72.1%です)

同じように考えて、陰性的中率という概念もありますが、陽性的中率を理解できれば陰性的中率も解釈をひっくり返すだけなので、陽性的中率について続いて話を続けていきます。

検査前確率

ここまでの内容で、「陽性的中率こそ我々産業保健職が知りたい検査の指標でないか!なんで、ややこしい感度・特異度なんてものが幅をきかせているんだ!!」と感じなかったでしょうか?

実は、これには事情があります。陽性的中率は決まった値をとらず変動するのです。

どういうことかというと、すこし極端な場合を考えてみましょう。ここに感度99.9%、特異度99.9%のものすごく優秀な病気Xを調べられる検査があるとします。1000人に一人しか見逃しがないので、次のようなイメージになります。

この検査であれば、引っかかったらほぼ確実に病気があるとわかるのですごく優秀な検査です。が、違和感を感じてほしいです。違和感はありませんか?

この上の図の集団全体の有病率を考えてみてください。病気がある人1000人と、病気がない人1000人。ということで、2000人中1000人(50%)に病気がある集団です。この集団に対して検査を行った場合の陽性的中率が素晴らしいという結果でした。ここで、考えていただきたいのですが、普通、病気は珍しいもので、人口の半分がり患していることはそんなにありません。

例えば、すい臓がんを考えてみましょう。人口当たりの罹患率は約35例/10万です(出典:https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/10_pancreas.html)

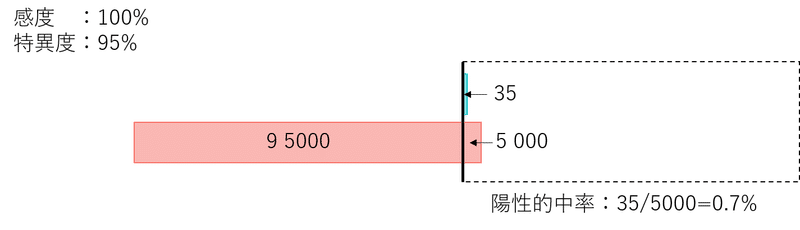

ということで、たとえ感度100%、特異度95%のすい臓がんを見分ける検査があったとして(それに近い「優秀な検査」はあるにはあるのですが・・・)も、日本人10万人に対して検査を実施すると、次のような結果になります。

感度が100%でも、陽性的中率は0.7%です。検査で引っかかった人のうち99.3%(10万人に検査した場合には、4965人)が、本当は病気がないのに病気があるかもと疑われて、PET検査やらなんやらの侵襲を伴う追加の精密検査・医療資源の消費・本人への心理的な負担という非常に社会にも本人にも負担が大きい結果となりかねません。

このように、優秀な性能をもつ検査でも、検査対象となる病気の、集団での罹患率が低い場合、陽性的中率は非常に低い値になり、本当にその検査を実施するべきかは、慎重な判断が必要です。

もう一度比較しておきます。

まとめ

実務で非常に知りたい、陽性的中率ですが、検査前の有病率(検査前確率)によって大きく変動することを、認識しておいていただくと、「感度と特異度が良い検査」≠「実務で取り入れるべき検査」であること、ご理解いただけるかと思います。検査前確率が低いというその一点で、集団を対象として取り入れると利益より害の方が多きいという話になるかもしれません

(そして、いわゆるスクリーニング検査を利用した早期発見のためのプログラム、一般的に考えられているよりも効果は乏しいということが知られており、産業保健職としては検査をいたずらに増やすこと・測定項目を増やすことについては相当慎重になることが望ましいなと感じています。この記事の続編、次は一般的なバイアスについての解説を行っていく予定です)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?