ワークマンから学ぶ、データドリブンな組織の作り方

このnoteは組織を本気でデータドリブンに変えたい経営者や管理職の方、または、個人のデータリテラシーを上げてスキルや報酬アップを図りたいビジネスマンの方向けに執筆させて頂いたnoteです。

アクセンチュアとQlik Technologies Incが2019年9月に実施した、イギリスやドイツ、フランス、アメリカ、日本など全9ヵ国の従業員数50名以上の企業に務める正社員計9,000人(日本人は1,000名)の調査結果によると、「データを効果的に利用するために十分な準備ができていると回答した人は15%(グローバル25%)で、データリテラシースキルに自信があると回答したのはわずか9%(グローバル21%)」でした。

世界と比較して、日本のビジネスマンがデータリテラシーに自信がないことが分かります。かたや、データ経営を掲げて推進し、大成功している企業がワークマンです。同社が徹底したことが、 エクセルで行えることから全社員に教える教育によるデータリテラシーのボトムアップでした。私はこれまでコンサルタントとして、マーケティングにおけるデータ活用を支援してきましたが、外部からの調査や分析の支援では限界があると感じ、今は研修やコンサルティングに注力しています。本noteでは、書籍「ワークマンは-商品を変えずに売り方を変えただけで-なぜ2倍売れたのか」で紹介された同社の成功について、主にデータ活用の側面から考察し、「データドリブンな組織を作るために何が必要か?」整理しました。

【更新情報2024年5月26日】

「その決定に根拠はありますか?」

確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング

戦略を導く為の「エビデンスの作り方」をテーマに、これまで体系化してきたノウハウを紹介したマーケティング・インテリジェンスの書籍を出版致しました。5問の調査でTVCM(施策)→コンビニで商品を見た(要因)→売上がいくら増えたか?→年間16.67億円(効果)の様に経路ごとに構造的に効果を把握する国際特許(PCT)を出願した分析法など、確率モデルや因果推論をプロジェクトで実際に活用している方法を特典の動画講義も活用して実装レベルの知識まで提供しています。

自己紹介

(株)秤 代表の小川と申します。データ分析や活用支援を軸にしつつ、マーケティング戦略から戦術までの支援に幅広く関わり、2018年11月に「Excelでできるデータドリブン・マーケティング」という書籍を出版しました。TVCMやインターネット広告などの施策がそれぞれ売上をどれだけ増やしているうか?数理モデルによって推定し、予算配分の最適化試算まで行うマーケティング・ミックス・モデリングを学べる書籍です。

業務委託でパナソニック(株)のデジタルマーケティング推進チームのD-Locator’s HUBアドバイザリーメンバーなど、およそ10足のわらじで活動しています。約20年強のマーケティング支援の経験の中で、データ分析を武器に、TVCMから販促、PR、インターネット広告からUXデザインまで。コミュニケーション全般を支援した経験を活かして、現在は組織向けの研修や戦略策定など支援しています。

ワークマンのデータ経営とは?

・破竹の勢いワークマン 秘密は「エクセル」

・ワークマン、需要予測で前年比売上平均3%増。足掛け5年の「データ経営」を語る。

2019年に公開されていたワークマンに関する記事です。筆者は、これらの記事を読み、マーケターにデータサイエンスを教える研修や講演で、成功企業としてワークマンを参照していました。待望の書籍が2020年6月25日に発売されました。同社の成功の軌跡が詳しく書かれた「ワークマンは-商品を変えずに売り方を変えただけで-なぜ2倍売れたのか」です。

同社の生い立ちや、躍進の旗振り役となった土屋哲雄氏とはどういった人物なのか?など、読み応えのある内容です。本noteでは、主に2章「大躍進の裏に『データ経営あり』」の内容を要約し、「本質的なデータドリブン・マーケティングを実現するためには何が必要か?」私の論考を交えて話していきます。

ワークマンとは?

ワークマンは、総売上高9,435億円(2020年2月時点)の流通小売企業グループのベイシアグループの一角を担う企業です。ベイシアグループは、スーパーの「ベイシア」を筆頭に、ホームセンターの「カインズ」、そして「ワークマン」、コンビニの「セーブオン」、家電量販店の「ベイシア電気」、カー用品店の「オートアールズ」という物販チェーン6社を中心に計28社で構成されています。土屋嘉雄氏が一代で築いたベイシアグループは効率経営をつら抜き、企業再編を一切伴わずに順調に業績を伸ばしてきました。2012年4月に嘉雄氏からの要請で、ワークマンに迎え入れられたのが、嘉雄氏の甥にあたる土屋哲雄氏(以下土屋氏、現ワークマン専務)でした。

土屋氏は、同年6月の株主総会を経て、常務取締役情報システム部・ロジスティクス担当、いわゆるCIO(最高情報責任者)のポジションに就任しました。土屋氏は、1975年に大手商社の三井物産に入社以来、商社マンとして世界を飛び回りながら、スタートアップや新規事業を次々と起こし、その働きぶりは奔放そのものでした。

「誰からも仕事を引き継がなかったし、引継ぎ書も書かなかった。まあ、三井物産というのは本当にいい会社で、当時はマニュアルに書いてある仕事はやらなくてもよかった。だから属人的な仕事しかしないと宣言して、自由にやらてせもらった」(土屋氏)

属人的な仕事で活躍してきた異端児の土屋氏が、60歳からの第二の人生をささげることにしたワークマンは、三井物産とは対照的な会社で、商社とは全く逆の哲学で回っていました。嘉雄氏から、はじめは何もしなくていいと言われていた土屋氏は、入社後の2年間は、CIOとして需要予測のシステムや、サプライチェーンなど、地味ながらも重要なインフラの構築に時間を割きました。

「すべてをマニュアル化して、誰でも運営できるシステムが確立されていた。だから誰にでも引き継げるし、あまり頑張らなくても成果を出せる。マニュアルにない仕事ばかりをしていた私とは正反対。商社では、頑張る仕事を30年以上やってきたが、ワークマンというのは頑張らない会社だ。頑張っちゃいけない会社だと。だから2年間遊んでいてよかったんですよ」(土屋氏)

ワークマンに限らず、嘉雄氏が一代で築いたベイシアグループの企業は、効率経営を貫き、オペレーションを徹底的に標準化していました。

「普通に考えて、グループのほぼすべての会社が優良企業なんて、すごいことですよ。そのDNAは、オペレーションエクセレンシー(=店舗運営管理能力が優れている)にあると思った。運営力を伸ばし、店を標準化する、マニュアル化する、余計なことはしない。例外は作らない」(土屋氏)

「ワークマンはもしかして、店の標準化が日本一進んでいる小売りなのではないか。」商社マンとして数々の企業を見てきた土屋氏が唸るほど、ベイシアグループは効率化経営を実践していました。しかし、土屋氏は同時にこのままでいいのかと感じました。「オペレーションが強くても、仕入れ品を安く売るだけでは、ブランド力はつかない。やはり製品までやらないと駄目なんじゃないか。」土屋氏の頭には浮かんだのは、ユニクロ、ニトリでした。PB(プライベートブランド)を自社で開発するSPA(製造小売り)にならないと、ワークマンはこれ以上成長することは難しいと考えました。そして、土屋氏の入社から2年後の2014年に、ワークマンは大きな一歩を踏み出します。土屋氏が中心となって「中期業態変革ビジョン」という名の3箇条を社内外に宣言したのです。

2014年の中期業態変革ビジョン

1)社員一人あたりの時価総額を上場小売り企業でナンバーワンに

2)新業態の開発

①「客層拡大」で新業態へ向かう

②「データ経営」で新業態を運営する準備をする

3)5年で社員年収を100万円ベースアップ

作業服専門店として歩んで34年、初めて「新業態」という言葉を明記しました。土屋氏は、あえて高い目標を掲げました。時価総額については株主向けのものであり、実際に目指していたのは客層拡大とデータ経営のふたつでした。

「時価総額などは株主用に書いただけ。実際に目指したのは、客層拡大とデータ経営。客層拡大で新業態に進み、データ経営で新業態を運営する。ワークマンは、店を運営するのは得意なので、新業態が1店舗、2店舗でもうまくいったら、あとは栗山社長に任せれば、完璧に広げてくれる自身があった。オペレーションエクセレンシーの会社から、ユニクロ、ニトリになる」(土屋氏)

「客層拡大」の源泉、4,000億円の鉱脈

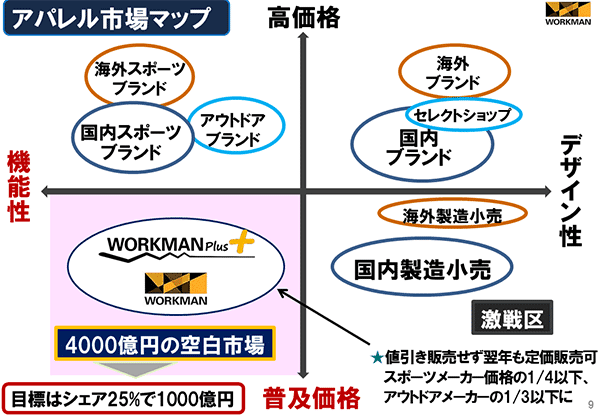

売り方を100%変える、決意して挑んだ新業態開発にあたり、土屋氏はライバルが多いアパレル業界で競合不在の「ブルーオーシャン」を発見しました。

Web担当者フォーラム:「ワークマン、需要予測で前年比売上平均3%増。足掛け5年の「データ経営」を語る」より参照引用

高いか安いかという価格軸に加え、機能性という軸を1本加え、ライバル候補をポジショニングすると、低価格かつ高機能を両立させたブランドがすっぽり抜けおちていることに気づいたのです。耐久性や防水、はっ水など、作業現場で磨いてきた機能性を売りにすれば、ユニクロとも差別化でき、スポーツメーカー、アウトドアメーカーとの競争も避けられると考え、土屋氏は、ブルーオーシャンの市場規模を4,000億円と見積りました。

そして、その市場を狙った新業態「ワークマンプラス」を2018年9月5日に「ららぽーと立川立飛」で初出店しました。作業服専門店が一夜にして、アウトドアショップとして変貌を遂げました。店先には連日行列ができて、初年度の売上目標をわずか3カ月で達成しました。ワークマンプラスが広告塔となり、既存のワークマンにも新規客が押し寄せ、19年8月には既存店売上高が前年比154.7%まで跳ね上がりました。ワークマンプラスのイメチェンぶりに、昔からのファンは衝撃を受け、「悲報!俺たちのワークマンはどこ行った」というつぶやきがネット上に飛び交いました。しかし、並んでいる商品は、実はすべて既存のワークマンで扱っているアイテムでした。ワークマンプラスは、ワークマンが扱う1,700アイテムに及ぶ膨大な商品群から、アウトドアやスポ―ツウェア、レインスーツなど、一般ウケするだろうと見た320アイテムを切り出したにすぎませんでした。その上で、マネキンや什器を入れて、照明や内外装、陳列方法を思い切って変えていました。実はワークマンとワークマンプラスは同じ商品を扱っていたのです。売り方を変えただけで売上は爆発し、ワークマンプラスの売上高は、既存店平均の2倍まで伸びたのです。つまり、商品を変えずに売り方を変えただけで2倍売れたのです。土屋氏は当初、ワークマンプラスは3年間の赤字を覚悟していましたが、実際は業績が急カーブを描いて上昇し、株価も上昇しました。2019年12月17日には時価総額が一時8,600億円を超え、日本マクドナルドを上回りました。土屋氏は、アイデア1つで企業はここまで変わることを証明したのです。

全社一丸となり進めた「データ経営」

2018年に初出店された新業態のワークマンプラスでしたが、その出店にあたって、土屋氏が絶対に必要だと考えたのがデータ経営でした。それを具現化するため、小売りでナンバーワンのデータ経営集団を目指す「デジタルワークマンプロジェクト」を開始しました。なかでも重要視したのは社員教育です。たとえば、自分で売り場を改善し成果が出たかをデータベースを見て判断する、こうしたデータ活用のいろはを教え込むカリキュラムを構築し、入社年次にあわせた学習計画を組みました。まずは、新人店長時代の入社2年目にデータ分析講習を2回受講し、その後、本部に配属され、店舗の改装や新店の立ち上げに携わる際にも、講習を1回受講します。続いてSV(スーパーバイザー)となって、さらに1回。入社4年目までに計4回の講習を義務づけました。さらに、直営店長は毎月1回のペースでレポートを提出し、理解が追いついていない社員には補講をするなど、フォローアップ体制も整えました。全社員向けの分析講習会の内容は、主にエクセルの使い方の講習です。

2014年10月にリリースしたPOSデータ分析システム「d3」のデータをダウンロードし、エクセルの関数を使って、需要の変動を読み解くなど、業務に必要なポイントに絞っています。指導教官は、社内でも名人級にデータ分析が得意なSV部の社員が行い、習熟度を測るテストも工夫していました。受講者が自信をつけるために、平均点が50点ではなく、90点になるよう、問題のレベルを調整していました。データ分析の学びは、慣れない方には、かなり苦しいものになるので、モチベーションを上げるための工夫をしていたのです。土屋氏が打ち出した方針は、突出したデータサイエンティストを作らず、全社員の知識を底上げすることでした。

「日々の販売データを見て異常値を発見したり、次にどんな手を打てばいいのか考えたりする力が身につけばいい。だから、うちには、突出したデータサイエンティストは必要ない」(土屋氏)

データ活用支援や研修を行ってきた筆者は、この方針に感銘を受けました。組織に優秀なデータサイエンティストを何名か引き入れても、現場のメンバーとのデータリテラシーの乖離が大きいと、その役割を活かしきれず、「突出した」ではなく、「浮いた」存在となってしまい、その能力を生かし切れなくなります。組織のデータリテラシーをボトムアップする重要性を痛感していました。ボトムアップで全社員のデータリテラシーを引き上げる、だから突出したデータサイエンティストはいらない。その方針は、データドリブンな組織を作る戦略として、本質的で正しいものだと思います。

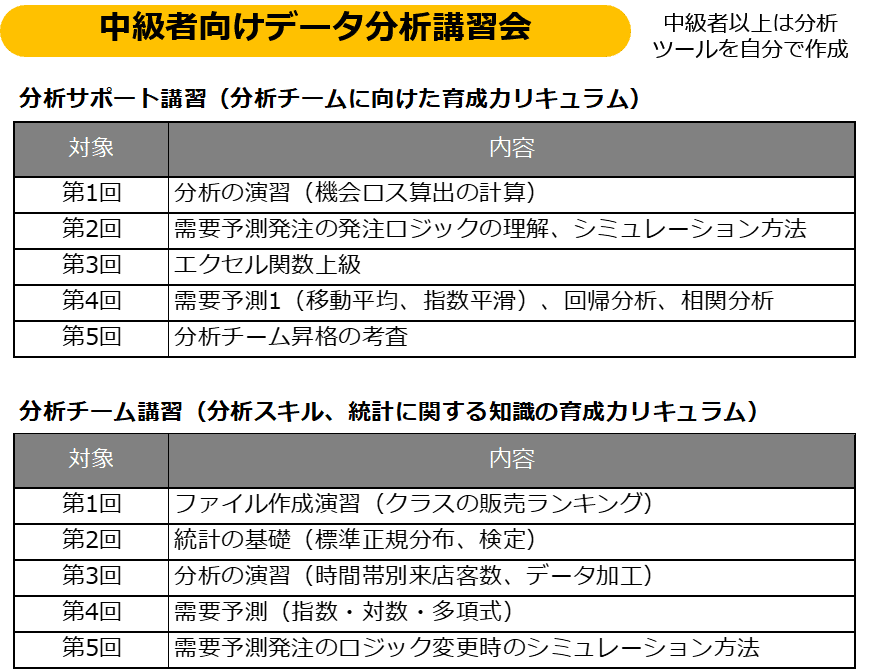

ワークマンでは、全社員向けのデータ分析講習会に加えて、データに強い社員の実力をさらに伸ばすための「中級者向けデータ分析講習会」のカリキュラムも用意しています。「分析サポート講習」では、より実践的かつ発展的な演習に入り、そこで頭角を現した中堅社員が、全国に約120人いるSVの中で、特にデータに強い精鋭20人で構成された分析チームのメンバーとなります。同チームメンバーはSV業務と平行しながら、毎月1回は「分析チーム講習」に参加し、スキルを更に磨きます。

「分析チーム講習」では、標準正規分布といった統計の基礎、需要予測に必要な指数、対数、多項式などを学び、さらに分析チームから、商品部やロジスティクス部など、他の部署へ巣立っていきました。このサイクルを続けることで、血液が体内を巡るように、どの部署にもデータに強い人材が行き渡りました。驚くことに、同社では、経営幹部にまでデータ分析講習を課しています。このように、ワークマンでは、全社一丸となって、データリテラシーの底上げと維持を図っています。筆者は、ここまで真剣に取り組んでいる企業を知りません。ワークマンの取り組みは、データドリブンなマーケティング体制の作り方の模範だと思います。

ワークマンは、ワークマンプラスの成功のあとで、データ経営に向かったと勘違いしていましたが、実際の順序は逆で、2014年に発表した中期業態変革ビジョンから、新業態を運営する準備のために、盤石なデータ経営の体制を作っていたのです。

アメとムチ戦略

中期業態変革ビジョンにおいて、土屋氏がもっとも協調したかったのは、「『データ経営』で新業態を運営する準備をする」という一文でした。新業態には、今までの知識や経験は一切通用しないため、データ経営が必須だと訴え、POSデータ分析システム「d3」を導入しました。しかし、ただ宣言しても、社員はついてこないと考え、「社員年収を5年で100万円ベースアップする」と社員に約束しました。実際に社員に利益を還元し、毎年4%、5%と急速に賃上げを進め、2020年3月期は9%もの大幅アップを実現しました。賃上げという「アメ」でモチベーションを上げ、その代わり「ムチ」としてデータ分析を学ぼうと呼びかけました。

同社の教育方針は、褒めて伸ばすを徹底したものでした。あるとき、分析チームが所属するSV部だけでなく、商品部やロジスティック部、ネット販売部でも1年間限定で「分析テーマ発表会」を開き、業務上の成果を分析して報告させました。多少はあらが見つかっても、土屋氏は決してけなさず、褒めちぎりました。そうすることで、皆がやる気になり、分析を得意だと思ってくれるようになっていきました。

なお、土屋氏は1988年に三井物産デジタルという、ハードウェアベンチャーを起業しており、土屋氏自ら半導体の設計まで手掛けています。2006年には、三井情報開発(現・三井情報)の取締役執行役員に就任し、ゼロからコンサルティング事業を立ち上げています。土屋氏はゴリゴリのエンジニアの経験と、コンサルティング事業の立ち上げの経験を併せ持つ、ITプロジェクトとデータ分析のプロだったのです。

「これからはデータが重要だ!」といった号令を掲げるムチだけで、アメを提供できていない経営者は多いのではないでしょうか?ITプロジェクトやデータ分析の実務経験がなく、データブームに触発されていると、簡単に見透かされてしまいます。そんな経営者や管理者の元では、データドリブンな経営または組織づくりは進みません。筆者も、今でこそデータ分析の書籍を出し、研修を行う立場ですが、もともとは数字やデータ分析の知識のバックボーンゼロ、苦手意識が強い人間でした。勉強は、ほとんど独学だったので非常に苦労しました。素人がデータ分析を学び、実務に落とし込めるレベルに至る過程は、想像以上にツライのです。そうした現場の痛みを理解して、動機づけのアメを与えることは大変重要だと思います。報酬以外にも、アメの作り方は色々と考えられるはずです。

AIではなく、エクセルを推す理由

土屋氏はAIの導入も検討しました。AIソフトの高価な勉強会にデータ分析責任者を2名派遣し、試したところ、短時間で需要予測のアルゴリズムが自動生成でき、かなり使えることが分かりました。しかし、AIは思考のプロセスがブラックボックスになって見えないことを理由に導入を踏みとどまりました。AIは、たちどころに結果を教えてくれるので、それでは、社員が考えなくなってしまうのではないか?と考え、それを懸念したのです。

「ワークマンのデータ活用の原則は『浅く広く』。知識が浅い分を周知という広さで補う。皆で考えて進化させていく。AIのようなスーパーパワーではなく、普通の人の知恵を集めて経営していくのが理想。それなら、むしろエクセルのほうがいい」(土屋氏)

氏はこのように考え、エクセルで行こうと決めました。ただ、AIに未練がないわけではなく、以下のように宣言しています。

「データリテラシーが小売りでトップになり、人材がそろい切ったら、AIで自動的にやってもいいかなとは思っている。何億円使っても、AIを入れたほうができることが増えるので、金額に見合う成果は出る。ただ、相当自身がつくまではAIは入れない」(土屋)

氏は、需要予測など日々の意思決定の高度化に対応するAI導入については、このような理由で慎重な姿勢を貫く一方で、モノ消費からコト消費へのシフトを強く感じており、そのための対策として、顧客体験を向上するためのAI接客などの導入には積極的です。

何かを選ぶ時は、何かを捨てる。

紹介したのは、書籍で紹介されていた成功例のごく一部ですが、書籍を読めば、土屋氏が変革したワークマンが、非常に戦略的な意思決定をしていると感じるはずです。そもそも「戦略とは?」何でしょうか?マーケティングノウハウのライセンシングカンパニー「刀」の森岡 毅 氏の著書「USJを劇的に変えた、たった一つの考え方(副題略)」

の言葉を引用すると、戦略とは、目的を達成するために資源(リソース)を配分する「選択」のことです。氏は「もうちょっとぶっちゃげた文章では『戦略とは、何かを達成したい目的を叶えるために、自分の持っている様々な資源を、何に集中するのかを選ぶこと』とし、もっと短く言うと『資源配分の選択』だとしています。経営学者のマイケルポーターはつまるところ、「戦略とは捨てること」だとしています。資源には限りがあるため、何かを選んだら、何かを捨てなくてはいけません。何かに最大限注力するためには、いらない何かを見定め、バッサリと捨てる覚悟が必要です。そういう選択を行うことが戦略的な意思決定ではないか?筆者はそう思います。

詳しくは、ワークマンは 商品を変えずに売り方を変えただけで なぜ2倍売れたのかを読んで頂きたいですが、ワークマンは市場を俯瞰した最も大きな戦略として、同質化の競争を避け、独自の価値を作ることに注力しています。かつて、インフルエンサーの影響力を実感した土屋氏は、今はアンバサダー活用に注力していますが、その取り組みの本気度が桁外れです。また、本部として行うべき意思決定やサポートを明確にして、現場や加盟店へ頑張りを押し付けず、残業など、頑張りすぎない方針を明確に打ち出しています。データ教育に注力し、社員の年収を上げ、加盟店に対するインセンティブを充実させる一方で、社員や加盟店に売り上げノルマを課すことを捨てています。力をかけることを明確にする分、かけないところを見定めています。言い換えると、ちゃんと捨てて戦略的な意思決定をしています。土屋氏はAmazon(巨人)の存在を認めた上で、自社の存在意義を作る視点が語られており、その点においても強く共感できます。

AIやデジタルマーケティングの手法によって、競争優位を作れるといった期待値が、世の経営者やマーケターに氾濫していることも、筆者は課題に思っています。ほとんどの企業の取り組みは、同質化の競争の範疇になってしまっています。Amazonには到底勝てない、では、自社はどのように戦うか?何に最大限注力し、かわりに何を捨てるか?そのレベルの戦略を決めることが重要なのです。

戦略的な意思決定ができるデータドリブンな組織を目指すために。

筆者の考えですが、土屋氏がワークマンをデータドリブンな組織にすることができた最大の要因は、元はゴリゴリのエンジニアであり、コンサルティング事業の立ち上げも経験しているため、IT環境構築及びそれを本質的に活用することの難しさや、データ分析の辛さなど、現場の痛みを知っていることだと思います。それが分かるからこそ、土屋氏は本気で全ての社員がデータ分析を学ぶ仕組みを作り、見返りの報酬にまでコミットできたのではないでしょうか?だからこそ、社員もついてきて、自発的に分析を学び、データ分析人材が血液のように組織に浸透するサイクルができたのです。

また、氏が大きな意思決定ができるのは、三井物産でビッグビジネスの動かし方を知ったことも大きいと思います。書籍を読んでいると、数十億円くらいの意思決定では物怖じせず、その責任をあっさりと引き受ける土屋氏の迫力を感じました。

本質的なデータドリブンを実現するために

筆者はこれまで、多くの企業のデータ活用の相談を聞いて、戦略策定のための調査や分析など受託してきましたが、マーケティングの意思決定者に最低限のデータリテラシーがない状態で何をしても、本質的なデータドリブンは実現しないと、悟りました。

経営者、マーケティングの実務を行う方や現場のオペレーションを行う方、当該企業全ての意思決定者のデータリテラシーをボトムアップすべきだと考えています。データドリブンな組織を増やし、日本のマーケティング組織の意思決定の精度を上げるために、研修技術を磨き続けています。私の研修で好評なのは、マーケティング戦略の策定からAI活用まで、幅広い経験から湧き出てくるリアルな経験談です。質の高い研修を提供し続けるために、最先端の現場の実務に関わることで、ノウハウをアップデートし続けています。

マーケティングの名著「確率思考の戦略論(副題略)」では、

USJをV字回復させた、日本を代表するマーケターの森岡 毅氏、アナリストの今西 聖貴氏が駆使してきた需要予測のガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデルなどの分析を数式つきで詳しく解説されており、Excelのソルバーで計算する方法も説明されています。しかし、この書籍を読んだ方の中で、実際に数式を組んで分析を行なった方は、どれほどいるでしょうか?データ分析の書籍や記事をどれだけ読んでも、実際に手を動かさないと、知識やノウハウの筋肉はつきません。手を動かして筋肉をつけた方は同じ文献から多くの知見を得ることができるようになりますが、筋肉がない状態でインプットを重ねても、時間を浪費するばかりです。ビジネスマンのみなさんはぜひ筋肉をつけて頂きたいです。

経営者や管理者のみなさんは、(ご自身に分析の経験知見がない場合)組織のメンバーが筋肉をつけ、データ分析の基礎力をつけるために、アクションすべきではないでしょうか?

データドリブンな組織を作るために何が必要か?

それは、経営者及び、組織に属するメンバーのデータリテラシーのボトムアップであり、データサイエンティストを浮いた存在にしないことです。ワークマンのデータ経営の成功の本質は、社員全員のボトムアップにフォーカスしたことです。

データ経営を具現化するために

筆者はワークマンの様な組織を作るための企業向けのコンサルティングやアドバイザリー支援をしています。データドリブンな組織を作るための研修や勉強会を、社内レクリエーションや懇親会で終わらせず、本気でデータリテラシーを上げてビジネスにつなげる方法を議論し実践しながら、併走しています。データドリブンな組織を作るためには、一見遠回りに見える地道な努力が、最短距離の選択となるのではないでしょうか?データ分析を外注してもあなたの組織にノウハウは残りません。かといって、ただ受けさせるだけの研修では、社内レクリエーションと化してしまい、本質的な組織変革につながりません。

では、どうするか?

組織としてリテラシーを底上げしたい方は、ぜひ弊社にご相談ください。ほかにも、本noteの内容についてのご意見・ご不明点などございましたら、(株)秤のホームページまたは私のTwitterのDMでお気軽にご連絡お待ちしております。

【更新情報2024年5月26日】

「その決定に根拠はありますか?」

確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング

戦略を導く為の「エビデンスの作り方」をテーマに、これまで体系化してきたノウハウを紹介したマーケティング・インテリジェンスの書籍を出版致しました。5問の調査でTVCM(施策)→コンビニで商品を見た(要因)→売上がいくら増えたか?→年間16.67億円(効果)の様に経路ごとに構造的に効果を把握する国際特許(PCT)を出願した分析法など、確率モデルや因果推論をプロジェクトで実際に活用している方法を特典の動画講義も活用して実装レベルの知識まで提供しています。