カラスミプロジェクト

カラスミ日記 28日目

クソ物件オブザイヤー2020発表当日、カラスミ会は目黒区某所に集まっていた。

まず峰氏作 ウィスキー燻製カラスミ

フライパンで熱を入れてもらったおかげで柔らかくねっとりとしている。

塩気が少し薄い気がしたけれどおいしいと言ってもらえてよかった。

PM氏作 スーパーピートカラスミ

仕込みの段階からアードベックを惜しみなく使用し、最後はピートで燻すという手の込みよう。

塩が抜けすぎてしまった、と語っていたけれど、口に含んだ瞬間感じる強烈なピート臭はもはや塩分なんていらないほど。

会場にあったアードベックと共に食すと完全に新しい食の世界が開かれるレベル。表面がなぜぼろぼろになってしまったか?は今後の課題になると思う。

デベ夫人作 カラスミバター

カラスミバターという存在に出会ったのは去年の鳩の湯新年会。

夫人は塩抜きに失敗した個体と言っていたけれど、カラスミの風味、バターの風味、強めの塩味はワインのお供に最高だった。

来年は生カラスミ作って自分でも作成をしてみようと思う。

野球氏作 アウトソーシングカラスミ

口に含んだ瞬間に分かった。あ、これ売り物だ。って。

極太リガトーニにベーコンと大葉。ハーモニーが最高。

プロが作るカラスミは全然雰囲気が違く、自らの未熟さを感じました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

カラスミ日記 1日目

去年、デベ夫人が作っていたカラスミ。

鳩ノ湯でご相伴に預かりながら、来年こそはチャレンジします!叫んでから一年。今年は多くの人がカラスミを密造をすることになった。

盛るお盆を完全に間違えたやつ。7腹14本だけど、1本5000円で押し込むエンドも確保したから来週もうちょっと買って来ようかな pic.twitter.com/0QGqMsK5Xy

— デベ夫人 (@devemistress) November 14, 2020

このメッセージが飛んできたのは9月末だった。

プロジェクトは名誉会長であるデベ夫人を筆頭に、PM君、野球君、丸の内豊氏、あじぱん氏が参加し始動した。

そうして訪れた11月13日。

私は会社を休み、朝6時からボラ子を確保するため走り回っていた。前日、急遽仕入れをしよう!と決め近所の魚屋、上野吉池、千葉市中央卸売市場などを当たったが手に入らなかったのだ。

8時に築地に到着し、まず1杯…。平日の朝から牡蠣をつまみにクラフトビール。会社?峰?誰だいそれ。世間が遠ざかっていく…

完全体になりつつある。 pic.twitter.com/bNMVgqNywj

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 13, 2020

違う。本来の目的はボラ子の仕入れだ。

魚河岸を回ってみると様々な価格で出されている。

メガサイズのものになるとキロ数万というものもある。価格にビビっていたが、結局一腹分の価格になる。私が仕入れたものは250g〜300g前後。キロ1万円でも100gは1000円だ。一腹に2本ぶら下がっていて3000円?あれ?安くないか?しかもさらに安いものまである。キロ6800円。300gサイズでも2000円ちょっと。おばちゃん!6腹ちょうだい!!

豊氏 @marunouchi_y と築地仕入れデートしてきた。凄いスピードで自転車で去っていったから気をつけて帰宅してほしい。 pic.twitter.com/zTKjTtbTcq

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 13, 2020

仕入れは築地 やまふさんにて。金額にして12000円ちょっと。完成品1箱の値段で6腹も買えるなんて素敵!(この時すでに金銭感覚がバグっている)

私が買い物を終えたころ、丸の内豊氏が颯爽と自転車で現れ、すごいスピードでカラスミを仕入れまた帰っていった。わずか30分ばかりの出来事だ。

今回6腹、合計12本も購入したのには訳があり、使用する酒、塩などによって仕上がりの変化はあるのだろうか?という研究のためこれだけ仕入れた。

それぞれ使用したものを記載しておく。

■2腹 塩漬け用の塩→オーストラリア産

塩抜き&風味付け用の酒→スターワードノヴァ(オーストラリアウィスキー)

■1腹 塩漬け用の塩→ゲランドの塩

塩抜き&風味付けの酒→ローズマウンド ダイヤモンドソーヴィニヨンブラン(オーストラリア白ワイン)

■2腹 塩漬け用の塩→戸田塩

塩抜き&風味付け用の酒→オーク樽 風媒花(米焼酎)

■1腹 塩漬け→醤油漬け

塩抜き用&風味付け用の酒→兵庫県惣花(日本酒)

仕入れてきたボラ子の血抜きをまず行っていく。

カラスミ日記 1日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 13, 2020

6腹、計12本も仕入れてしまった。

まず血抜きをする。まち針で血管を刺し、爪や針の背でシゴいて抜…けねぇぇ!これ毛細血管に血が回って見た目が悪くなっている。シゴいてもシゴいても血が回ってくるので、これは重力との戦いだ。手袋をし忘れて手が物凄く臭い。 pic.twitter.com/VhBaUfcusM

血管にまち針でちまちま、ちまちま…

温度で痛まないよう、暖房なし、ボールには氷水という環境でやっていきます。何をしているんだろう。

カラスミ会員たちも初めての作業に戸惑いながら、先駆者であるデベ夫人のアドバイスを基に血抜きを行っていた。

血がおおむね抜けたら筋子をほぐすときと同じように50℃程度のお湯に塩を混ぜたものの中でしごいて、氷水につけてを繰り返す。

たぶん筋子と一緒で皮が緩まる温度ってこれくらいじゃないんだろうか。

膨張と収縮を利用して血抜きをし、最後は氷水に入れたまま冷蔵庫へGO。

血抜きをしたら氷水(私は薄い塩水にした)の入ったタッパーに入れて冷蔵庫で一晩。これで更に血が抜ける予定。お出かけするのでまた明日。手が臭い。 pic.twitter.com/gCYQBCLwRc

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 13, 2020

一日目が終わりました。

カラスミ日記 2日目

血が抜けていることを確認し、塩漬けの準備に取り掛かる。

カラスミ日記 2日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 14, 2020

血抜きが完了。1部抜けきっていないものがあったのでスプーンの背を使って再度処理をした。

今回使用する塩はオーストラリア産の粗塩と、粒子の細かいもの、他に戸田塩を1パック混ぜたものにした。水分が出るのでキッチンペーパーを被せ、ラップをして冷蔵庫へ。 pic.twitter.com/LaHLehvP1Z

カラスミのあれこれ。私はベーコン、パンツェッタを自分で作るけれど、ガッチガチまでには塩漬けにしない。保存食ということを考えると塩分濃度10%以上が望ましいけれど、保存技術が発展した現代においてガッチガチに水分を抜く必要はないのではないだろうか。

ではなぜ塩漬けにするかというと自己消化(自身の持つ酵素の働きで自身の組織を分解していく。)が最大の目的であると考える。

この自己消化の最中に旨味成分が生成されることが多い。アンチョビを想像してもらえればわかりやすいと思う。塩漬けによりボラ子の自己消化が抑えられ、旨味成分が生成される。同時に水分が抜け腐敗しにくくなる。つまり、いまボラ子は腐りたいのに水分が抜け、細菌が活動できない結果腐れず旨味を爆誕させているのだ。もちろん少量の塩で旨味を引き出す方法も存在する。しかし簡単に旨味を熟成させる、という点を考えると塩床に長期間埋めておくことが手っ取り早くおいしいカラスミを作る方法なのかもしれない。

どれくらい塩に漬け込むか研究する会員たち。

カラスミ日記 三日目

カラスミ日記 3日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 15, 2020

ボラ子から出た水分を捨て、塩を足して再び冷蔵庫へ。ボラ子、かわいいよボラ子… pic.twitter.com/hddy2mt911

だいぶ水分が抜けているので、一旦水を捨て、少し塩を足して再度冷蔵庫に入れる。この時気がつくのが臭い。大変魚臭い。ボラ子は画像の通り腹肉にくっついてくるのだけれどこれがまぁ臭い。水にも塩にも臭いがうつっているので塩を全部取り替えるという人(去年の夫人)の気持ちが分かる。

ある程度塩が回り全体が固くなってきたタイミングでタコ糸で根元を縛り、腹肉を切り落とすという方法もあるらしい。来年は絶対そうしよう、と思えるくらい臭い。あと絶対ガラス容器を使うべき。後日タッパーの臭いが取れず泣いた。

カラスミ日記 4日目

カラスミ日記 4日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 16, 2020

今日も水分が出ていたので捨て、塩を補充。だんだん可愛くなってきた。かわいいよ、ボラ子… pic.twitter.com/TELb6BAVYy

特段変化なし。水を捨て、塩を足す。

カラスミ日記 5日目

カラスミ日記 5日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 17, 2020

昨日同様あまり水分が出なくなってきた。押すと硬さがわかるくらい。

どんなに酔っててもボラ子が心配で帰ってくるくらいには自分の中で存在が大きくなってきている。可愛いよ、ボラ子…

サイドから見ると若干色の変化があり、漬けムラが出てる…? pic.twitter.com/5Yiw0QB97s

あんなにぶよぶよだったボラ子がだいぶカチカチになってきている。持ち上げようとしたところガチガチに敷き詰めていたからか、個体同士がくっついてしまっており、若干の不安を覚える。(これは後日流水で流しているうちに離れたので案外雑に扱っても良いのではないかと思う)

画像でもわかるように、塩に包まれていない部分(この場合タッパーとくっついている部分)は色が違う。

これは後にわかったことなのだけど、この色の違う部分が芯として残ってしまった。全体的に塩が回っていくなかで、集まってしまったのだろうか。謎である。

すでに干し始めている野球さんの一言で、それもそうだよな、と干し網をぽちった。500円だった。

カラスミ日記 6日目

カラスミ日記 6日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 19, 2020

塩漬けはほぼ水分が出なくなり、あと1日漬け、週末に塩抜きをする予定。酒を買わなければ。

変り種で醤油漬け(塩50、酒100、醤油100のソミュール液)も仕込んでいるのだけどこちらはパンパンに仕上がっており可能性を感じている。問題は塩抜きの時間だ。明日までの宿題にする。 pic.twitter.com/ybdv9VH2sO

塩漬けには塩に直接埋め込む方法と、塩水に漬け込む方法があるのだけれど、アミノ酸が旨みの元ならば醤油漬けはどうだろうか?ということで1個体は醤油に漬けていた。醤油、酒、塩を入れた液体を一度煮切りしてから漬けている。白子をそのまま日本酒につけたのだけれど日本酒の匂いが移りすぎてしまってあまり宜しくなかった。なので漬ける際は煮切ったほうが良いと思う。こちらは塩漬けのように水分が抜けない。ぶよぶよというか水分を吸ったのかパンパンに仕上がっている。美しい。この状態でソフトに仕上げ、炙って食べたらたぶん最高なんだろうけれど、今回は初回ということもありとりあえず現状維持のまま乾燥させることにする。

カラスミ日記 7日目

カラスミ日記 7日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 20, 2020

カラスミマスターの朝は早い。っていうか深夜に帰宅し、2時から塩抜きを開始。掘り出したものはカッチカチですよ奥さん…

旨味を感じる程度の塩水に漬け塩抜きをしていく。茶色いのは1日塩抜きしたあと醤油に漬けた個体。香りから旨味を感じられ期待が高まる。 pic.twitter.com/bgVUiczU0D

仕事が忙しく、帰宅するのが深夜という日であってもカラスミマスターはカラスミのことを忘れない。見ての通りガッチガチである。

これを塩抜きをしていく。

塩抜きのあれこれ。

塩抜きにもいろいろな方法があるのだけれど、流水を流し続ける、という方法は塩分濃度が極端に下がるため、浸透圧の関係で旨味成分が抜けやすくなる。何度かベーコンを作っているけれど最初は水っぽい肉を連発して落ち込んだ経験があるので浸透圧っていうのは結構大事な要素らしい。

今回は誘い塩(今回は3リットルに対して小さじ二杯)をしてタッパーの中で塩を抜くことにした。

いきなり酒に漬ける方法もあるのだけれど、醤油漬けを見ている限り、結構な勢いで水分が入っていくような気がする。今回は酒の味を強調させるためではなく、あくまで旨いものを作る、が課題だったのでまずは塩水で塩抜きをすることにした。

今日のカラスミマスターは忙しい。朝7時から2時間ごとに塩抜きの水を入れ替えている。いま3回目。

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 21, 2020

だいぶ芯がなくなってきたようなので、しばらくしたらお酒に漬ける予定。 pic.twitter.com/clvxyAMBmr

深夜2時に水に漬け、朝7時に起き、水の入れ替えをする。

水をよく見ると底のほうがうねうねしている。何を言っているのかわからないかもしれないけれど、水に塩や砂糖を入れるともやもやっとする様子があると思う。濃度の違いによる現象だ。

7時、9時、11時と2時間おきに誘い塩を入れた水を取り替えていく。

ベーコンであれば端っこを切って焼いて味見をすればある程度仕上がりの塩分が想像できる。カラスミの一番の難点はこれができない点である。切ったら卵がばーん、と飛び出しジエンド。なので卵がぶら下がっている腹肉の部分を焼いて食ってみる…。くせぇ!!

生臭い塩って感じで塩味は強いけれど、これであれば酒漬けに移ってもよさそうだったので実行していく。

最後の塩抜きは酒で行います。

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 21, 2020

〇日本酒 兵庫県 惣花

〇ワイン オーストラリア ROSEMOINT Diamond Label

〇ウイスキー オーストラリア STARWARD NOVA

〇焼酎 新潟 風媒花(八海山)

どの酒も本当に美味い酒なんです。そのまま飲めばの話ですが… pic.twitter.com/xf5so8uVrC

元々はオーストラリア産のボラ子を仕入れる予定だったため、ウィスキーとワイン、塩はオーストラリア産のものを用意しておいたのだけど、兵庫県産にバリューアップしたので日本酒のみ兵庫県の酒で。

私はその産地のものをその産地のもので味わうっていうのが好きなものでこんなことをしたのだけど、ぶっちゃけこだわる必要はないと思う。味なんて変わらないし、単純に気持ちの問題ってだけなんですね。

とにかく酒に漬けたのでこの日は終了。

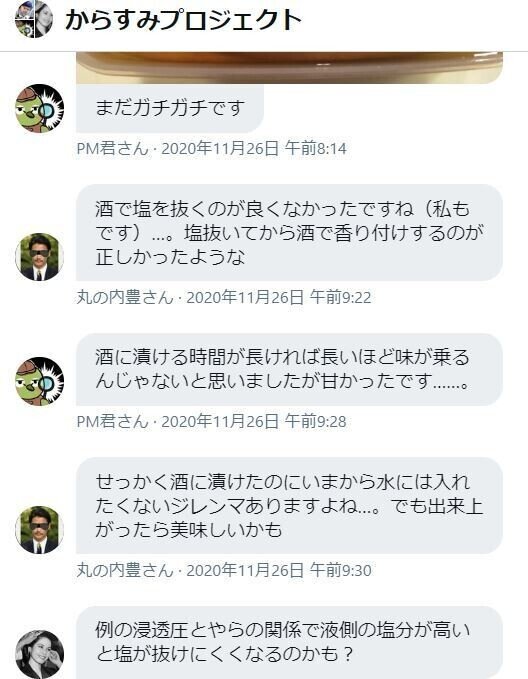

みんないろんな酒で塩抜きを始めている。

そして研究に余念がないのである。

カラスミ日記 9日目

※8日目は一日酒に漬けていたため記録なし。

カラスミ日記 9日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 23, 2020

漬けていた酒の味をみてかなり塩気が抜けていることを確認し干しへ移行。陽の当たる写真を撮りカラスミマスターへの道を1歩ずつ進んでいる気分になる。

水気を拭き、愛用しているピチットシートでまずは表面の脱水。網の上がウイスキー、銀のパッドが焼酎、白がワインと日本酒。 pic.twitter.com/kj5re1Q9G0

お酒の味見をするとかなりしょっぱい。ずいぶんと塩分が抜けた様子なのでここから干す作業に移っていきます。

カラスミ速報

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 23, 2020

塩抜きを調べていると「芯が残らなくなるまで…」など書かれた記事が出てくるけど芯ってなんぞや?へのアンサー動画。

黄色いところは全て卵。ぐーっと押してオレンジ色に見えるのが芯(固まっている卵)です。触るとわかる。塩分が留まり、卵が塊になってしまっていると考えます。 https://t.co/LkJXTGmfEq pic.twitter.com/RdnXAxKySq

今回の苦労の中で、この干す作業がなかなか大変だった。

理由はボラ子の皮が何かにくっついてしまうというところ。キッチンペーパーはくっつくは、すだれの表面までくっつくは、パッド直置きならやっぱりくっつくはで大変苦労した。皮にくっついたものはその都度酒で濡らしたペーパーでふき取っていたけど、パッド側にべったり、というのは無理に剥がそうとすると皮が裂けそうだったので酒を垂らしながら剥がした。

一番良い方法はやはりピチットシートを敷いた上に置くことだと思う。

カラスミ日記 10日目

※痛飲した結果、帰宅するのがめんどくさくなってしまい記録がない。

カラスミマスター失格だ…。

カラスミ日記 11日目

カラスミ日記 11日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 25, 2020

ただいま、ボラ子。昨日はごめんな…さて、1日干したものを整えていきます(左から醤油、ワイン、ウイスキー×2、焼酎はお留守番)

ラップをした角パッドの上に水を2リットル入れたタッパーを置いて一晩寝かせます。ほんのり部屋が生臭い。起きたらまた網に移して干す。 pic.twitter.com/5luKO29GXY

干し網を見てもらうとわかるけど、クッキングペーパーを敷いた上においてしまい、びりびりにくっついて大変だった。

ある程度形を整えるために、重しを乗せて形を整える。

この時圧をかけすぎて一腹上部から卵が漏れてしまいめちゃくちゃテンションが下がったのだけど、ここまでくればもう大丈夫。

仮に大きな裂け目が出来てしまってもビンなどに移せば生カラスミにできるし、軽度な裂け目ならそのまま乾かしていけば問題なく仕上がるので安心してください。

カラスミ日記 13日目

カラスミ日記 12日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 26, 2020

色の変化が始まり上からワイン、ウイスキー、焼酎。

指で押すと表面の水分が抜けていることがわかる。風通しのよいベランダの横、室内で干しているけれど色んなお酒と生臭さが相まって臭い。臭いよボラ子… pic.twitter.com/TWuTcMFLNI

とにかく臭い。締め切った室内でやろうものなら臭いが取れなくなるんじゃないだろうか、って程の臭い。私は8畳の部屋で作業をしていたのだけれど、この日から窓は常に少し開けて風が通るようにした結果、部屋から漏れた臭いが廊下にまで漂い大変苦労した。おいしいものを作るのは大変なのだ。

カラスミ日記14、15日目

カラスミ日記 14、15日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) November 30, 2020

くっついてしまっていた個体を剥していたら、いくつか破れてしまった…日中は外、帰ったらお酒を塗って(乾燥防止のため)室内干し。

まだ生臭さが抜けないのだけど、これは腹肉の影響が大きいので早い段階で切り落としておけばよかった…まだ中は2/3ほどぶよぶよ。 pic.twitter.com/muqr5UdfrI

干した翌日から朝、夜は表面の乾燥防止、腐敗防止のために使用した酒を塗ってお世話をしてあげる。これ以外は基本網で干しておけばOKなのだけど、まだ個体が柔らかいので金具の痕がついたり、形が変わる。

完璧を求めるわけじゃないけれど、形のよいものを作りたいので平らな板に乗せたり、すだれを敷いたり、結構お世話をしてあげていた。

カラスミくっつく問題を相談しあう会員たち。

カラスミ日記 16日目

カラスミ日記 16日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 3, 2020

表面がだいぶ乾いたのだ圧をかけて伸ばそうとしたところ、また一腹破けてしまった…金色に輝くしっとりとした卵を掬い、口に運んだら…

んまぁああい!!なんだこれは?!塩味、風味共に感じたことのない旨み!これが、これが生カラスミというのか?破きたい…破いてしまいたい… pic.twitter.com/sYUpwqpU5q

また中身が飛び出してしまった。仕方のない子だ。

漏れた卵を掬って味見をしてみたら…んまぁあああい!

思えばこの時一腹分でも瓶詰にしておけばよかったと思うほどの旨さ。

しかし、カラスミマスターには目標がある。目指すのは完成品。

仕方がないけれど乾燥を続けることにした。

カラスミ日記 17日目

最悪のことが起こってしまった。

カラスミ日記 17日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 4, 2020

やってしまった…。雨の音で目覚め急いで外に干していたカラスミを取り込む。上段のみパッドに入れていたせいで若干浸水してしまったので酒で拭いてやる。分かりにくいけど、2枚目皮が水分を吸ってぐにゅってしまっている。この個体は破れもあるのでこれ以上触らないことにする。 pic.twitter.com/yqzvihmgWS

前夜、外に干したままにしておいたら翌朝の雨で一番上の、しかもパッドの上に置いておいたワイン漬けの個体が浸水してしまった。

時間にして2時間ほど。応急処置でピチットシートの上におき、乾かす。

一日様子をみていたけれど、若干皮がふやける程度で中身に問題はないように思えたので酒で消毒をし、再度乾燥させる。

なぜそうなってしまったか?を共有する会員たち。

この1か月日本で一番カラスミに真摯に対応していた者たちだ。

カラスミ日記 18日目

カラスミ日記 17日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 6, 2020

雨が上がり朝から日が差していたので屋上に出す。

昨日浸水してしまった個体も乾きを取り戻しソフトカラスミになりつつある。そろそろ味見をしたいところ… pic.twitter.com/Cl9yykfs06

一緒にいる時間が長すぎて、普通に日にちを間違える。

18日目は雨が上がったので、屋上にて天日干しをする。夜はバルコニー、朝は窓際、晴れた日には屋上、とカラスミをぶら下げて歩く私の姿はカラスミマスターのそれだった。誰も、何も、言わなくなってきた。

この日は以前より考えていた腹肉とのおさらばを行った。

卵が飛び出さないようにタコ紐で縛り、忌々しい腹肉を切り落としました。 pic.twitter.com/nUIFKlpO3x

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 6, 2020

仕上げを行う際に、このおなかの肉がついているものもあるのだけれど、私は真空パックに入れる予定だったため、すべて切り離す。二枚目に映っている白っぽいところはすべて脂だった。

カラスミ日記 20日目

なかなか乾燥が進まず、お披露目する日も近づいてきたため、乾燥を進めるためには?を考える。

ジップロックに入れ、乾燥材を入れるということも考えたのだけれど、急速な感想は表面のひび割れにつながる可能性を考慮し、サーキュレーターで風を送る。風に乗り家中に魚の臭いが漂う。もうどうにでもなってくれ。

お菓子屋さんに相談をしたところ、やはり風を送るのは間違っていないようだったので、ひたすら風に当てた。

カラスミ日記 20日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 9, 2020

パティシエちゃんに相談した結果、サーキュレーターで風を送りさらに乾燥を進める、という手段に出ました。現在の真部がソフトなのも美味しいのだけれど、やはりカチカチに仕上げたい。カラスミと触れている時が1番心が落ち着いている気がする。 pic.twitter.com/oB9Q5NAdyE

カラスミ日記 21日目

※風を送っていただけなので記録なし。

カラスミ日記 22日目

今回、ウイスキーを使用した個体は最終的に燻製しようと考えていた。

だいぶ水分も飛んで、風も強くない日だったので燻製を行っていく。

もくもくと煙が上がっているバルコニーの向かい側で、隣地マンションの方が洗濯物を干していた。本当に申し訳ございません。

カラスミ日記 22日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 11, 2020

カラスミマスターの朝は早い。6時に起きウイスキー漬けのボラ子に再度ウイスキーを塗布し暫く乾燥させた後、ウイスキーオークにて冷燻していく。下に写っている肉は1週間水分を抜いたベーコンの赤ちゃん。世話をするものが多くてまったくいそがしいぜ。 pic.twitter.com/tpLRSj6h6L

カラスミの燻製が出来上がりました。引き続き乾燥させつつ、香りを馴染ませます。 pic.twitter.com/UoHx1VQl0C

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 12, 2020

なかなか良い仕上がりになりました。

試食当日、大丈夫さんからずいぶん皮が固かった。というコメントをいただいたのだけど、燻製した個体は軒並み皮がガッチガチになっていた。燻製って元々は保存食のため、乾燥、消毒で行われるのだけれど、なるほどこれなら長期の保存もできるよな、ってくらいの乾燥度合い。燻製ってすごい!

燻製をしたものって直後はどうしても匂いがきつかったり、水分をまとっていたりすると若干の酸味が発生することがある。

なのでこの日から数日はまた風に当てて乾燥させることにしました。

カラスミ日記 23.24.25日目

忙しいし、あとは風と太陽がどうにかしてくれると考え放置していたので記録なし。

カラスミ日記 26日目

この日のためにAmazonで真空パック機と袋を購入した。

総額4,000円くらい。今回の総額が怖い。

作り始めてから26日。約一か月の期間を経て、ようやく完成です!

カラスミ日記 26日目

— 峰 不二夫@誰でも副業で月100万💰 (@ebimank) December 16, 2020

完成です。

応援ありがとうございました。

峰先生の次回作にご期待ください! pic.twitter.com/uu96giCEDl

峰印のカラスミちゃんです。

購入当初の画像と比べてみるとこの変わりよう。

長かった。本当に長かった。

今回、研究をした漬け込む酒や塩で味は変わるか?という点について。

まず塩に関しては伯方の塩レベルで構わない。一袋1000円の塩だろうと大した変化は出ない、という結論を出した。

ただし酒に関しては仕上がりにかなりの違いが出た。

■白ワイン

若干酸味を感じるというか、味に角があった。

使用する料理によるけれど、魚介系パスタにベストマッチ。

■日本酒

仕上がりがふくよか。香り、味、ともによくパスタ系は難しいかもしれないけれどその他の料理であれば合うと思う。

■焼酎

一番無難な味。日本酒よりも濃厚に仕上がる。そのままかじるのに最適。

■ウイスキー

最も濃厚。燻製したっていうのもあるけど香りが最高。

今回の総額について

■ボラ子の仕入れ…12,000円(6腹、12本)

■酒…合計15,000円(ウイスキー、日本酒、ワイン、焼酎)

■塩…合計2,000円(2kg)

■タッパー類…3,000円

■真空パック機…4,000円

合計 36,000円

2021年もカラスミプロジェクトを宜しくお願い致します。

アディオス!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?