任天堂株式会社を研究する【就活前に読んで欲しい】

任天堂株式会社(以下、任天堂)のビジネスの強さは特筆に値します。

任天堂の連結の年間売上高は1兆6,953億円で、連結従業員数は6,717人です。従業員1人が年間2.5億円(=1兆6,953億円÷6,717人)稼いでいる計算になります(2022年3月期、*1、2)。

時価総額ランキング国内1位のトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)は、連結年間売上高31兆3,795億円、連結従業員数372,817人なので、従業員1人当たりの年間売上高は8,417万円(=31兆3,795億円÷372,817人)です(2022年3月期、*3)。

トヨタ自動車の1人年8,417万円も相当すごい数字ですが、任天堂はその3倍になります。

ゲーム・ビジネスは世界規模の市場を形成しているので、莫大な利益を上げることが可能です。しかもゲームには国境がないので、外国語が苦手な日本人・日本企業でも海外のファンを獲得してグローバル展開できるチャンスがあります。

チャンスをものにして可能性を現実のものにして世界企業に成長した任天堂を研究していきます。

記事中のデータは2022年12月現在のものです。

*1:https://www.nintendo.co.jp/corporate/outline/index.html

*2:https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2022/security_q2203.pdf

*3:https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/library/securities-report/archives/archives_2022_03.pdf

活動内容と概要

任天堂のビジネスモデルを研究するとき、当然ゲームに着目するわけですが、本稿ではあえて、そのシンプルさにフォーカスを当ててみます。

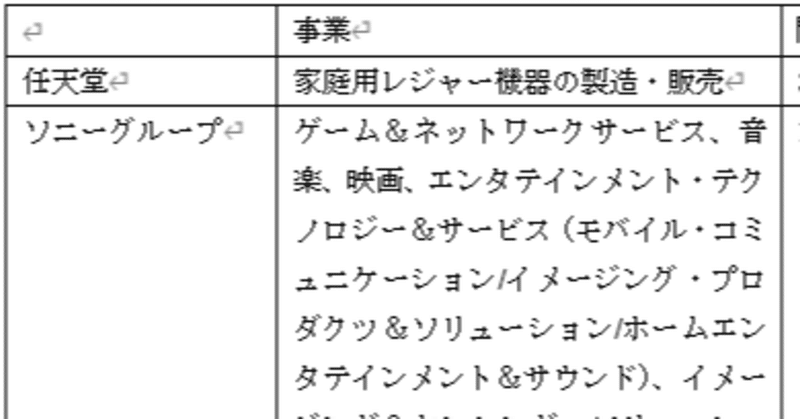

任天堂の公式サイトの会社概要のページに事業内容が記されているのですが、ここには「家庭用レジャー機器の製造・販売」としか書かれてありません。そして任天堂の関係会社は30社にすぎません(*1、2)。

一方、ソニーグループの公式サイトの事業内容には「ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業」と書かれてあります。関係会社は1,600社以上になります(*4)。

任天堂のビジネスは驚くほどシンプルです。経営の多角化が肯定され、「一本足打法」が批判的にみられる現代の風潮に、任天堂は完全に逆行しています。

*4:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/r3_q4.pdf

会社概要

任天堂の概要を紹介します(*1、2)。

■任天堂の会社概要

●本社住所:京都市南区上鳥羽鉾立町11-1

●代表取締役社長:古川俊太郎

●設立:1947年(創業1889年、明治22年)

●資本金:約100億円

●従業員数:6,717人

●東証プライム市場に上場

●連結売上高:1兆6,953億円(2022年3月期)

●大株主(多い順):日本マスタートラスト信託銀行(16.54%)、日本カストディ銀行(5.45%)、JPモルガン・チュース・バンク(5.43%)、京都銀行(4.16%)

任天堂は京都発祥の会社であり、世界的企業になっても京都に居続けています。

社長の古川俊太郎氏は1972年生まれの50歳で、早稲田大学政経学部を卒業して任天堂に入社した生え抜きです。

大株主に金融機関が名を連ねていることからも、任天堂はオーナー企業や一族経営ではないことがわかります。

任天堂のヒットの歴史

ゲームは「儲かるビジネス」とも「儲からないビジネス」ともいえます。ゲームがヒットすればその会社に莫大な利益をもたらしますが、有名企業でも連続してヒットを逃すと顧客(ゲーム・ファン)からそっぽを向かれ経営は一気に傾きます。面白いゲームをつくれない会社は、明日には市場から追い出されてしまいます。

社長の古川氏はこの特徴を「この業界には天国と地獄しかない」と表現しています。だから任天堂は「独創的なものをつくれなったら存在価値がなくなる」という危機感を持ち続けています(*5)。

したがって任天堂の歴史を知るには、ヒットの歴史を知っておく必要があるでしょう。

■任天堂のヒットの歴史(*6)

●1902年:日本で初めてトランプの製造に着手

●1953年:日本で初めてプラスチック製トランプの量産を開始

●1959年:ディズニーキャラクターを使ったトランプを販売

●1973年:業務用レジャー・システム「レーザークレー射撃システム」を開発

●1977年:家庭用テレビゲーム機「テレビゲーム15」などを発売

●1980年:携帯型ゲーム機「ゲーム&ウォッチ」を発売

●1981年:業務用テレビゲーム機「ドンキーコング」を販売

●1983年:家庭用テレビゲーム機「ファミリーコンピュータ」を発売

●1996年:NINTENDO64を発売

●2006年:Wiiを発売

●2017年:持ち運べる家庭用ゲーム機「Nintendo Switch」を発売

●2018年:オンラインサービス「Nintendo Switch Online」を開始(「あつまれどうぶつの森」など)

ゲーム・ファンはもちろんのこと、それほどゲームをしない人でも、任天堂のこの歴史は知っていると思います。

そしてこの歴史のなかに数多くのイノベーションが隠れています。

*5:https://toyokeizai.net/articles/-/218565

*6:https://www.nintendo.co.jp/corporate/history/index.html

任天堂のイノベーション

世界的な企業が必ずしていることが1つあり、それはイノベーションを生み出すことです。イノベーションは技術革新という意味で、イノベーション製品には人々の生活や経済や社会を一変させる力を持ちます。

古くはテレビや冷蔵庫や自動車がイノベーション製品でした。そして最近の最もイノベーティブな製品といえばスマホではないでしょうか。

スマホと任天堂のゲーム事業には共通の特性があり、それは、以前から存在するものを改良した「だけ」で、まったくの新しいものを生み出したわけではない、というものです。

スマホは携帯電話にパソコン機能を搭載した「だけ」といえますし、任天堂はずっとゲームをつくっている「だけ」です。

しかしこの「~だけしかしないこと」に、任天堂の強さがあります。

任天堂のヒットの歴史のなかに隠れているイノベーションの要素は以下のとおりです。

このように任天堂のヒットの背景には、すべてイノベーションの要素が存在します。

紙のトランプがヒットしたら耐久性が高いプラスチック製トランプをつくり、それがヒットしたらキャラクターを描いて他社製品との差別化を試みます。ここに、任天堂のキャラクター・ビジネスの源泉をみることができます。

そしてゲームに電子の時代が到来することを見越したかのように、業務用レジャー・システムを開発します。この電子化の技術は、家庭のゲームニーズや、ゲームセンターなどの業務用のゲームニーズを取り込むことに役立ちました。

家庭用テレビゲームがヒットしてもそれに飽き足らず、自らつくりあげた「家庭用ゲームは家のなかでやるもの」という常識を壊し、持ち運べる家庭用ゲーム機、スイッチをつくりました。

そしてゲームのネット化が拡大すると、オンラインサービスを展開してその波もとらえます。ゲームのネット化が遅れたと批判された任天堂ですが、オンライン・ゲームでも「あつまれどうぶつの森」を世界的にヒットさせて失地回復に成功しました(*7、8)。

ゲーム・ファンには、任天堂の変化は正常進化にみえるかもしれませんが、ビジネスやイノベーションの観点からすると、滅多に起きないはずの突然変異が何度も起きているように映ります。

*7:https://asahi.gakujo.ne.jp/common_sense/morning_paper/detail/id=1183

*8:https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/2020/021834.html

同業他社と異なる特徴

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?