大学進学率を押し上げるもの

なかなか「学部長の強化書・教科書」の本題に入れません。僕は前置きが大変長いという悪癖があるのですが、なにとぞご容赦いただき、しばらくお付き合いいただければ幸いです。

さて、前回は、進学率の増加とともに、学生の意識も「特権」→「権利」→「義務」と変化するというマーチン・トロウの議論を紹介しました。もちろん、これは「段階論」というよりも「類型論」なので、現在の大学生の意識の中にはこの3つの「類型」が混在していると見たほうがよいでしょう。

ともあれ、1990年代後半から大学進学率は上昇傾向が始まり、それは現在まで続きます。そのおかげで多くの大学は、学生の多様化とともに、様々な改革を迫られるようになりました。一方で、進学率上昇のおかげで、18歳人口の減少にも関わらず、「大学倒産」の多発は免れたとも言えます。

大学進学率と日経平均株価

ところで、大学進学率を押し上げた要因は何だったのでしょうか? 政策面で規制緩和を行い、大学数が増加しただけでは進学率は上昇しません(それは専門職大学院、そして昨今の専門職大学の状況からも明白です)。そこには、なんらかの「要因」または「社会的ニーズ」があったはずです。それはなんだったのでしょう?

一番予想されるものは経済状況、特に景気動向です。景気が良ければ大学に行こうという人は増えるのではないでしょうか? そこで、日経平均株価のヒストリカルデータ(https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/data?list=annually)から各年の始値をとり、大学進学率と並べてグラフにしてみました。

パッと見ですが、日経平均とはあまり関係なさそうな感じです。特にバブル経済崩壊後の「失われた20年」の期間は、株価が低迷する一方で、進学率は上昇を続けました。

実は、日経平均株価とかなり連動しているのは、「高卒求人数」(学校基本調査「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況の推移」)です。

高卒求人数のデータが1980年代からしかないのですが、こんな風にグラフにしてみると、驚くほどの一致度合いです。ちなみに、大学求人数は、バブル経済崩壊後の1990年代後半から実数では高卒求人数を抜くとともに、日経平均とも連動するようになっていることがわかります。

このように、景気動向は企業の求人数と連動するようです。しかし一方で、これらは、進学率上昇をうまく説明できているとは言えません。

大学進学率と就職率のジレンマ

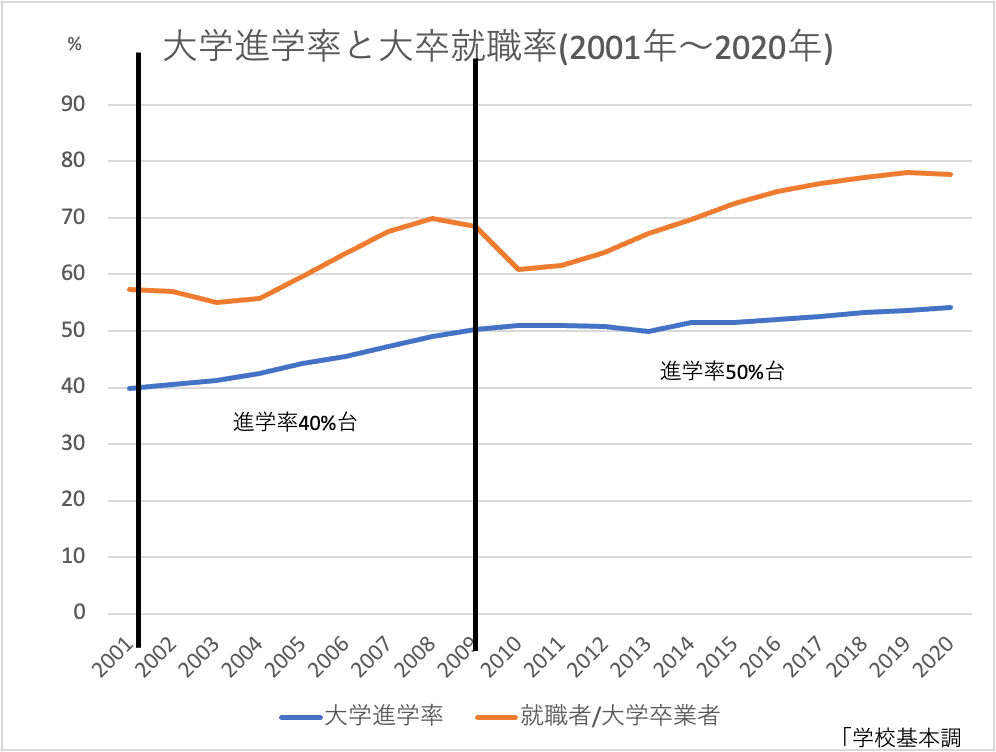

次に検討するのは、就職率との関係です。普通に考えると連動しそうです。進学率と就職率(「学校基本調査」の「卒業者に占める就職者の割合」)をグラフにしてみましょう。

グラフからは、大学進学率と就職率には概ね正反対の動向が見られることがわかります。つまり、大卒就職率が低下する時期には大学進学率が上昇し、1980年代から1990年代前半のように、大学進学率が低下している時期に大卒就職率が上昇しているのです。

これは一見すると直感に反します。なぜ就職率が悪い時に大学進学率が上がるのか?

そこで、このグラフに「高卒者就職率」も加えてみます。すると、高卒就職率は1970年代から低下傾向にありましたが、1990年代に急激に低下し、2000年代には20%以下になっていることがわかります。

これには日本の産業構造の変化が影響しています。進学率の上昇時期は、日本国内の産業の構造変化が起きている時期です。進学率が10%台から20%台に上昇した1970年代は、ニクソンショックやオイルショックなどにより、日本経済は第三次産業の増加や製造業の高度化が進みました。次に、進学率が30%から40%へと急上昇する1990年代から2000年代は、冷戦後の経済のグローバル化により、日本の製造業の海外移転が進んだ時期です。

こうした時期は、景気面でも落ち込んでおり、求人数も少なくなり、”厳選採用”が行われるようになります。高度経済成長後の1970年代前後は就職率が落ちていきます。また、バブル経済崩壊後の1990年代後半にも空前の「就職氷河期」が訪れます。

同時に、高卒人材から大卒人材へとシフトも進みます。高卒で就職することは次第に”狭き門”になっていきます。特に1990年代の変化は高卒者にとって大きな影響を与えました。

こうして、高卒での就職が難しいから(高卒での仕事が日本になくなったから)という理由で、大学進学者が増加していったと考えられます。大学は、法政大学の児美川孝一郎児教授が指摘するように、「潜在的失業者のセーフティーネット」として機能してきた面もあるのです。

大学進学率と大卒就職率の関係の変化

ただし、もう少し詳しく見ると、このトレンドは20世紀と21世紀で全く異なることに気づきます。20世紀後半の時代は、大学進学率が上昇する時期は就職率が落ちる時期でした。

ところが21世紀になると、大学進学率が上昇している「にも関わらず」、就職率も上昇していくのです。しかも、途中にリーマンショックを挟みつつも、このトレンドが20年間持続します。

なぜこんなことになったのでしょう? その理由はいろいろ指摘できるでしょう。高卒就職希望者が減少したことにより、企業は大卒人材を採用せざるを得なくなったという消極的な見方もできるでしょう。また、グローバル化とIT化により職業の質的転換が進んだことで積極的に大卒者のニーズが高まっていったという見方も可能だと思います。私は、地方の中小企業や、各都道府県警が採用する「警察官」はその代表例だと考えています。

それにしても、ここまで長期間にわたって就職率が上昇し続けたのは戦後始めてです。特に、ここ数年間は、オリンピック景気などから空前の”人手不足”とされ、大卒人材は、大変な「売り手市場」でした。多くの大学では100%近い就職率をはじき出していました。

アフターコロナの就職に向けて

ところが、この流れは一変しそうです。2021年3月卒業者の内定率・就職率は大きく下落し、「10年ぶりの悪化」と言われました。(https://www.jiji.com/jc/article?k=2021031900785&g=eco)

次年度以降はどうなるでしょう? オリンピック景気の終焉やコロナ禍という一時的な要因による影響が数年間続くだけか(就職問題からみるとリーマンショックも一時的・短期的な影響にとどまりました)、それとも再び、日本産業の構造変化を迫られるような大きな問題が発生するのか。

将来を予測することは誰もできません。ただし、過去20年間のように、進学率と就職率が同時に上昇する、という前例のない事態がいつまでも続くとは思えません。

そんな中で大学ができることは、不確実な未来に向けて、教育の質をより高度化させていくことしかないと考えます。

これまで大学は、就職部やキャリアセンターを中心とした「就職支援」と「キャリア教育」を強化してきました。しかし、いまやほとんどの大学で当たり前となったこの2つの取組みだけでは、(おそらく)次の記事で述べるように、これからの時代の就職支援は不十分だと考えます。

では、これから卒業していく学生を路頭に迷わせないための「教育」とは何なのか? 学部教育としてできることは何か?

次回からそのことを考えていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?