また黒歴史はじめました(後編)

後先考えず衝動をぶつけて黒歴史を書き残すことこそクリエイティブである!ということでnoteをつけはじめ、反省を振り返る自己紹介を書き始めると長くなった後編がコチラ(前編はコチラ)

高5から大3へと編入

大人になって思うのは、技術者としてメーカーに就職するなら、知識やスキルは高専レベルを徹底的に押さえれば不足ないということ。大学の内容は専門性を深めるかわりに分野を絞ることになるので、よほど就職先の分野と一致しないと即戦力となれない。そもそも大学は研究機関なので、即戦力を身に付ける場所ではない。学べるとしたら、問いを立てて課題を定めて試行錯誤しながら解決する底力だろう。

↑というのは真理でありながら、建前も含む。実際のところモラトリアム進学する人もいれば、企業側が必要以上の学歴で選別するために無駄に学歴武装しなければならない事情もある。進路の決定を先送りする意味では、とりあえず大学に行って選択肢を増やすのも、良し悪しは置いといて妥当な選択肢となる。

1日10時間くらい勉強して、実家から通える範囲では良いとされる大学に3年次編入した。本当に凄い人に出会い「越えられない壁」を感じた。ただ、勉強するのが当然で誰も「ガリ勉」と揶揄しない環境は心地よかった。基礎工学部なる男女比10:1くらいの学部で、応用も意識した計算機科学をやっていた。4年で就職する人の方が少なく、8割くらいは大学院まで進む。私も修士課程まで進んだ。

編入仲間から研究室仲間へ

3年次編入して「友達できるかな」問題があるかと思ったら、編入生のコミニュティは結束が強くて心配には及ばなかった。高専でとった単位の読み替えはあったものの、他の3年生よりは取るべき単位は多くて、いきなり留年危機からスタートする。もし友達ができなくても、けっこうみんな浮世離れしているので、巷のキラキラした大学生よりは苦には感じなかっただろう。

ただ、3年生からサークルに入るのは抵抗があった。かわりに、編入した先輩がはじめたフットサルサークルに誘われた。運動は得意だけど球技は苦手だと断ったら、「断ることを断る!」と強引に加入させられた。球の扱いは下手でも、適切な場所に走り込んで「そこに居る」だけで役立てることは学びだった。上手でなくても好きでいいと思うと、あらゆることに苦手意識が無くなった。

研究室に配属されると、生活の基盤も研究室になって、メンバーと旅行に行ったりもした。大学時代はblog付けてmixiと連携していた。トピックとしては「ガンジス河でバタフライ」しにインドまで行くなど、黒歴史度は高め。

地元企業でソフトウェア技術者になる

就職はリーマンショック前だったこともあり、学校推薦が始まる前に受けた自由応募の1社目でスルッと内定が貰えた。これで就活を終えて進路を決めて良いのかで迷うという贅沢な時代だった。迷い過ぎて我を見失い、友達が見守る中コイントスで決めた。どこか破天荒な生き方に憧れていたけれど、どちらに転んでも県内の時価総額No.1と2の違いでしかなく、けっこうカタい進路を選んでいる。

社会人になりソフトウェア技術者としてデビューしたのが2008年。医療機器の開発にあたっては、医療ドメインと技術者としての能力の両方を獲得する必要があり、他分野(電気・機構・化学・細胞)の技術者と連携してチームでつくりあげるので、学ぶことが多かった。発売時の許認可まわりの手続きが重たいため、新商品を出すかわりにリリース後のバージョンアップを重ねるスタイルで、ソフトウェア開発はずっと忙しかった。

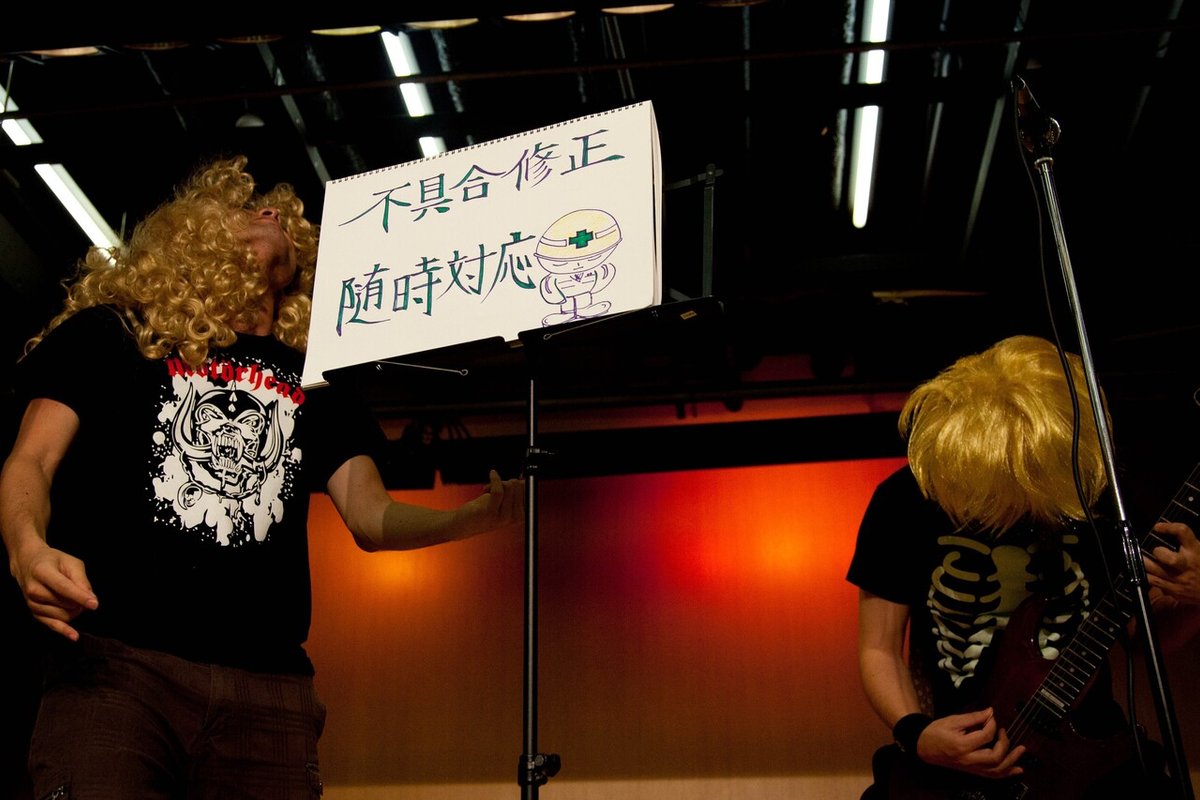

フルモデルチェンジは10年に1度のお祭りで、祝賀会の余興を拝命した。忙殺されながらも体力全盛期で、華の無い学生生活の反動ではしゃぎ過ぎ、方々にご迷惑をおかけしたのもこの頃。

ユーザビリティを追及する

お仕事は、最初はC++あたりのプログラミングから入り、だんだんと仕様を書く仕事や、現場監督みたいなことをしたりするようになる。少ない社員で大規模な開発を回すには、社外委託が中心になる。とは言え、社外にノウハウが溜まると足元を見られるので、プログラムを書かなくなっても技術力は求められた。

インハウスの技術者がどこで価値を発揮するべきだろう?ということは常日頃思っていた。その答えの1つとして、顧客を深く理解して愛される製品仕様をつくることを見出した。使いやすさのような概念として「ユーザビリティ」があり、それを実現する方法論として「人間中心設計(HCD)」にのめり込む。方法論としては「デザイン思考」や「UXデザイン」と同じようなもの。実践を重ねて人間中心設計専門家に認定される。

業務機器だったので「医療を効率化します!」みたいな価値を提供してきたけれど、「簡単便利を突き詰めて人は幸せになるのか?」「人の幸せにつながっているのか?」みたいなことも悶々と考えていた。

真剣交際だからOK

相変わらずblogは付けていたけれど、時代はmixiからFacebookへと移行する。既に2011年あたりにはmixiが下火だった中で、地元の同じ学年で集うコミュニティに属していて、飲みに行ったり遊びに行ったりした。自己紹介でY時バランスしだす女子が気になった。

「共通の知人を通じて」と言うとき、だいたいは「合コン」を指すんだけど、我が家は「オフ会」だった。ナンパ目的NGなコミュニティでも、真剣交際ならOKという一休さん的解釈により、出会って1年くらい2012年に入籍した。8年経っても好き。

2013年、2015年には娘が生まれたけれど、周囲のご協力にも恵まれて、家庭に支障のない範囲で水泳・マラソン・バンドを細々と続けている。けっこう好き勝手に生きられている事に感謝する。

クリエイティブに憧れて転職

社外に目を向けることで、けっこう自分が開発の仕事だと思っていたものは、企画やUIデザインだったことに気付く。会社は論理的に物事を進めていて、たいへん合理的で素晴らしかった一方で、感性を活かしてクリエイティブに市場創造したい思いが湧いてきた。

そんな中、人間中心設計を学ぶ過程で知り合ったサトさんが、Facebookでペロッとキャリア採用の求人をシェアしていた。この人のもとで働こうと思い立って応募して、2017年に転職した。前職では歓迎会7回くらいやってくれて、音楽同好会まわりを中心に今でも交流はある。

私が転職してから半年後、慕っていたサトさんがベンチャー企業へと転職して去ってしまう。デザインでも様々な苦悩がある話は、機会あれば書くかもしれない。

教訓として思うこと

生きてきた中で何度か悩み事があった。例えば「中学時点で工業に進路を決めて大丈夫か?」「就職活動を終わらせていいのか?」などなど。常に後から前の悩みを覆す判断を重ねているので、どの時点の悩みも振り返れば些細だし、常に判断を活かそうとする方が建設的だと思えるようになった。

ストレングスファインダーで「学習欲」があり、自分は学ぶことが好きだし才能あると思う。学ぶことが嫌いだと、苦労して手に入れたスキルに定年退職までしがみ付くしかないけれど、私は今の仕事がAIに置き換えられても別のスキルで飯を食っていく自信がある。もし子供から「どうして勉強しなくちゃいけないの?」と聞かれたら、「勉強し方を身に付けることで、変化の激しい時代をワクワクしながら生きられるから」と答えるだろう。

技術・デザイン・バンド・水泳・写真のどれも、それなりにソツなくこなせて普通の人よりは勝っているけれど、どれも一流には及ばない。ただ、誰に何と言われても自分は自分のことが好きという拠り所があり、好きでやってるから結果はどうあれ受け入れられる。これも才能だと思う。

この記事が参加している募集

「文章でメシを食う」の道を開くため、サポートいただけると励みになります。それを元手にメシを食ってメシレポします。