LEGO System 03

練行チャートで使うテクニカル指標の組み合わせについて考えてみよう。チャート上にはトレンド系インジケーターを。サブ窓にはオシレーター系インジケーターを。やはりこれが定番だろう。

トレンド系インジケーターとして

移動平均線

VWAP

ボリンジャーバンド

スパンモデル

一目均衡表

ドンチャンチャネル、などなど。

オシレーター系としては

ストキャスティック

RSI

RCI

TDI

CCI

QQE

RMI、などなど。

さらに、モメンタムを計測するのに

AOやMACDなどを合わせて監視するのがよかろう。

練行チャートに慣れるために、そして、検証のためのアイデアとして、いくつか具体例を紹介する。

Trading Viewはデフォルトで期間14のATRで練行サイズを設定する。これは甚だ具合が悪い。「ATR」を「Traditional」に変更して数値を入力する。

FXのクロス円の場合は、0.01が1 pip

FXのクロス円以外の通貨では、0.0001が1 pip

ゴールド、仮想通貨、株価指数などで単位がドルの場合は、1は$1、0.1は¢10

先物・株で日本円の場合は、1は1円

とっかかりの目安として、ATRの25%~50%あたりから試してみるといいだろう。日足なら日足のATR、1分足なら1分足のATRということだ。

ちなみに、練行足を表示するチャートは、中長期スイングなら日足を、デイトレやスキャルピングなら1分足を使う。

その1

期間9と50のSMAまたはEMA

期間14のDMI(ADXは非表示)

期間10または14のRSI(またはTDI)

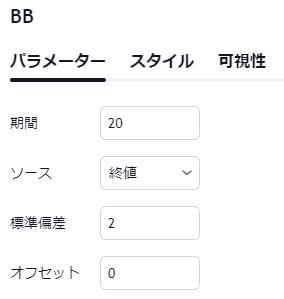

期間10 ±2σのボリンジャーバンド

表示を5ずらす(Offset=5)

50 MAより上はロング、下はショート

9 MAを練行足がクロスしたらエントリー

ないしは、9 MAをクロスしたあとBBもクロスするのを待ってエントリー

DMIとRSIをエントリーのフィルターに使う

練行足が再び9 MA(ないしはBB)に戻ったら手仕舞い

一方向にトレンドが発生している間は、BBに沿ってトレール

その2

5、10、50のSMAまたはEMA

ストキャス 5-3-3

50で買いか売りかの目線を決める

5と10およびストキャスのDC(デッドクロス)とGC(ゴールデンクロス)でエントリー

その3

期間10 Offset 5のDonchian Channel

チャネルをブレイクしたらブレイクした方向にエントリー

チャネルに戻ってきたら手仕舞い

SLは反対側のチャネルに置いて、チャネルが移動するたびにSLも移動する

その4

XAUUSD 日足 練行サイズ=$5

期間200のSMAまたはEMA

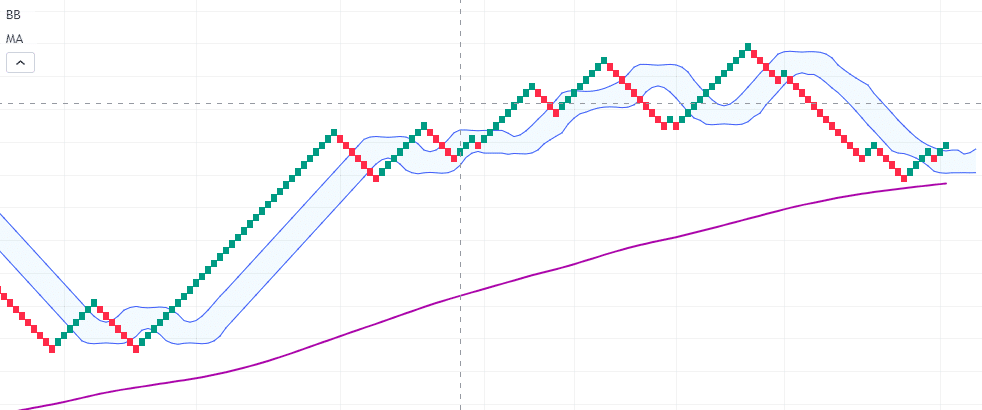

BB 期間10 ±1σ Offset 5

200 MAの上ではロングのみ

下ではショートのみ

ボリンジャーバンドを上抜けたらロング

下抜けたらショート

その5

S&P500 日足 レゴサイズ=$10

期間7のSMAまたはEMA

BB 期間21 ±2σ

Laguerre RSI(設定は下図)

LaRSIが底辺から上昇

MA 7 ブレイクでロング

LaRSIが天井から下降

MA 7 ブレイクでショート

その6

Nifty 50 練行サイズ=35 日足チャート

期間7のSMAまたはEMA

BB 期間5 ±1σ オフセット2

ストキャスティック 12-3-3

その7

GBPUSD 5分足 練行サイズ=0.002(20 pips)

2つ以上売りのレゴ(赤)が続いたあとに、買いのレゴ(緑)が出現したら、次の始値でロング

2つ以上買いのレゴ(緑)が続いたあとに、売りのレゴ(赤)が出現したら、次の始値でショート

TP : SLは1 : 1

その8

期間5のDEMA

期間10のDEMA

期間21のDEMA

期間34のDEMA

AO

TDI

ロング

21 DEMAが34 DEMAより上

5 DEMAと10 DEMAがGC(ゴールデンクロス)

AOがグリーン、またはゼロラインをクロス

TDIのPrice LineとSignal LineがGC

ショート

21 DEMAが34 DEMAより下

5 DEMAと10 DEMAがDC(デッドクロス)

AOがレッド、またはゼロラインをクロス

TDIのPrice LineとSignal LineがDC

エントリー後は21 DEMAに沿ってトレール

練行足が21 DEMAをクロスして確定したら手仕舞い

DEMAでなく通常のEMAのクロスを使う手法もある。

EMAの期間は「2」と「5」

2本のEMAのGCとTDIのPrice LineとSignal LineのGCでロング

2本のEMAのDCとTDIのPrice LineとSignal LineのDCでショート

なお、以下のインジケーターはDEMAおよびEMAのクロスをアラートしてくれる

その9

期間6のEMA

TheLark Relative Momentum Index(RMI)

設定は、4-5-70-30-6

練行サイズを10 pips、チャートを5分足または15分足にする

練行足が6 EMAを上にクロスして確定、RMIが30から上昇で、ロング

練行足が6 EMAを下にクロスして確定、RMIが70から下降で、ショート

その10

John F. Ehlersが開発したインジケーターを練行チャートで使用

Ehlers MESA Adaptive Moving Average [LazyBear]

Ehlers Stochastic CG Oscillator [LazyBear]

その11

Bill WilliamsのBalance Line Tradingを活用する

Purple Lineの上は買いのみ、下は売りのみ

ワニの顎(青ライン)に向かって逆色が2個以上できる(プルバック)

逆色が元の色に戻ったら次の練行足の始値でエントリー

これを機械的に繰り返す

次回はいよいよ落ち穂オリジナルのLEGO Systemを公開する。それまでに、練行チャートに馴染んでおいていただきたい。かなりクセが強いし、勝手知ったるローソク足とはその挙動が全く異なるので、ひたすらチャートを見て体感するしかない。Trading Viewのバーのリプレイが練行足に非対応なのは大いに遺憾だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?