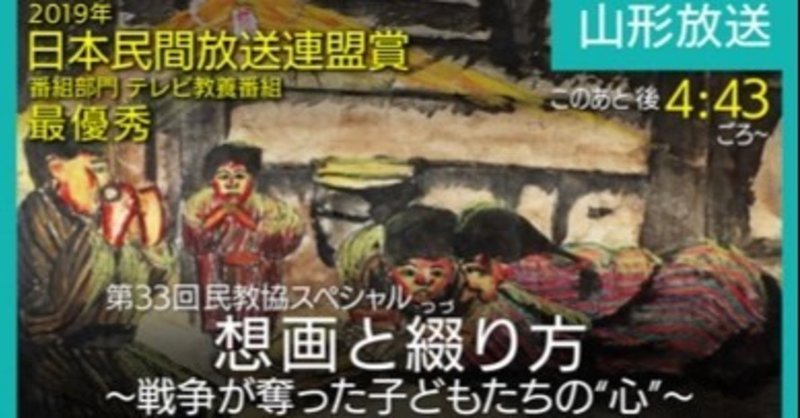

「想画と綴り方~戦争が奪った子どもたちの“心”~」 (ドキュメンタリー)

山形県東根市の長瀞小学校に「想画(そうが)」と呼ばれる、昭和初期の生活画925点が受け継がれている。当時の児童が農作業や夜なべの様子など、自分を取り巻く生活のありのままを描いたものが、今も残っている事にまず驚いた。

さらに「綴り方(つづりかた)」という、当時の児童が書いた作文というか生活エッセイも、想画同様保管されている。一例を挙げると、「生活苦の為に東京へ身売りされた姉たちの、残していった文房具を見ると涙が出る。だけど、それは親に見られたくない」といったものだ。

この「想画」と「綴り方」教育を児童に施していたのが、19歳で赴任してきた新人教師・国分一太郎(こくぶん いちたろう)だった。

90歳を越えた当時の教え子たちが「国分先生の教えを受けた事が、私たちの誇りです。本当にいい先生だった」と、今も語り継がれる教師。しかし昭和16年、その国分先生は治安維持法に問われ、教職を離れる事になる。

戦争に向かう当時の日本の様子と教育者にまで弾圧が及ぶ事態は、想画や綴り方の持つ純な素朴さとあまりにかけ離れており、対極の存在である。

私の小学生時代には、綴り方という呼び名はなかったが、とにかくよく作文を書かされた記憶がある。それは今思っても良い経験だし、貴重な教育だったと認識している。

自分の目で見て感じた事、思った事を、忖度無しにありのまま表現する事は、人間本来の欲求だと思う。もちろん「他者が不快に思わないように」という配慮は必要だろうが、個人的な感情を抑制する事は不可能であり、そうしようとするのは冒涜だ。

同調圧力という言葉が私は大嫌いだ。自分が何を思おうと勝手だ。とにかく、自分で考えて判断する事を忘れてはいけない。

国分一太郎先生のような志を持つ教師は今何人いるのだろう、そんな事を考えさせられる良い番組だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?