NVICアナリストのつぶやき第5回 「Brave Blossomsに学ぶ全員経営~チーム全員がリーチ・マイケル~」

皆さん、こんにちは。少しご無沙汰しております。NVIC note編集チームです。

本日は弊社アナリストのコラムをお送りします。

今回は、小学校時代にマラソン大会で4連覇した男、若手アナリストの高島が、今月初めに熱狂のうちに終了したラグビーW杯での日本代表の戦いを振り返り、組織のあり方について考察しています。

Brave Blossomsに学ぶ全員経営 ~チーム全員がリーチ・マイケル~

今年、日本で初めて「ラグビーワールドカップ」が開催され、日本代表チーム(愛称:Brave Blossoms)の快進撃に日本中が熱狂の渦に包まれました。

残念ながら準々決勝で南アフリカに敗れてしまいましたが、体格が物を言うコンタクトスポーツであること等から番狂わせが起こりにくいと言われるラグビー競技において、格上とされていた相手を次々と打ち破っていく日本代表の姿は見ていて痛快で、とても勇気が湧きました。

私自身は小学生~大学生までサッカーをやっていたためサッカー日本代表の試合はよく見ていましたが、ラグビーの試合はじっくりと見たことがありませんでした。

今回、テレビを通じてですが初めてラグビーの試合を観戦して、「ラグビーってこんなに面白い競技だったのか!」とすっかり俄かファンになってしまいました。

圧倒的な存在感を放つリーチ・マイケル主将が31歳で私とほぼ同年代ということも衝撃的でしたが、それ以上にラグビー日本代表の試合を見ていて印象的だったのは、チーム全員が常に話し合いながら戦っている姿でした。

例えば、相手チームがペナルティキックを蹴るために準備をしている間に自陣のゴール下で円陣を組んで話し合ったり、ハーフタイム中の控室内では、ただ監督やコーチの指示を聞くのではなく、選手自身が話し合っていました。

普段の練習から選手一人一人が自らの頭で考えることや、チーム全員が「自分がキャプテン」という意識で取り組むように訓練したことで、試合中の「流れ」に応じて選手自身の判断で戦略を柔軟に変えることができるようになり、今回の快進撃に繋がったとされています。

さて、企業経営においても、社員一人一人が経営者目線で主体的に考え行動することが重要であるという考え方は、かねてより議論されてきた問題です。

野口郁次郎氏と克己明氏の共著、「全員経営-自律分散イノベーション企業 成功の本質」(日本経済新聞出版社)では、特に近年、市場の変化が加速、複雑化し、不確実性や不透明性が増す社会において、企業の戦い方は、戦力の大きさで競合を圧倒する「消耗戦」から、社員一人ひとりが「知的機動力」を発揮する「機動戦」への転換、すなわち、現場の社員が自らの頭で考え、機動的に意思決定をすることの重要性が増していると述べられています。

しかしながら、当然ですが「社員一人一人が経営者目線で働く」というのは、言葉にするのは簡単ですが、組織としてその文化を浸透させるのは難しいものです。

ラグビー等のスポーツでは、チームに属する選手の人数が限られている(せいぜい数十名)ことに加え、試合で対戦相手より一点でも多く得点する(或いは失点を一点でも少なくする)という非常に分かりやすい「目標」があります。

一方、企業経営において「目標」を何にするかということは非常に重要かつ難しい問題で、それはしばしば「企業理念」といった形で定義されています。

そして、その企業理念の達成のため、企業は様々な工夫をして、大企業であれば何千人にものぼる従業員に働きかけ、従業員一人一人が企業理念の達成に向けて主体的に行動するよう促しています。

従業員に対して、企業理念の達成のための目標を分かりやすく示すことで、従業員の主体性を高めようとする工夫の例としては、京セラの創業者である稲盛名誉会長が生み出した「アメーバ経営」が有名です。

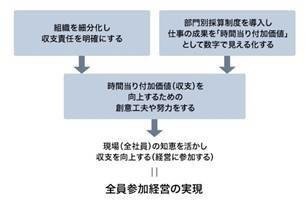

「アメーバ経営」では会社組織を「アメーバ」と呼ばれる小集団組織に分け、各「アメーバ」のリーダーが経営者のように小集団組織の経営を行います。

各「アメーバ」には具体的な利益目標が課されるため、「アメーバ」を構成するリーダーとメンバーは自部門の利益を最大化させるために自然と主体的に創意工夫を行うようになります。

「部門別採算性」と表現されることもありますが、今や多くの企業で導入されています。特に経営危機となったJALでこの「アメーバ経営」が導入され、経営再建を果たしたことはよく知られています。

京セラ コミュニケーションシステム㈱ HPより

一方、従業員の目標を細かく管理しようとする「アメーバ経営」に対して、従業員に対して「自由」を与えることで創意工夫を引き出そうとする取り組みもあります。

例えば、米国3M社の15%カルチャーです。

3M社の技術者は自分の労働時間のうち15%は自分の好きな研究に使うことができ、上司に報告する必要がありません。

このような仕組みの下で醸成される技術者の創意が次々とイノベーションを生み、結果として当社の売上高に占める5年以内新製品比率は30%以上に上ります。

自分の技術で世の中の問題を少し解決し、その結果として収益を生み出したいという3M社に集まる研究者の想いと、失敗を許容する同社の企業文化があってこそ実現できる取り組みではないかと思います。

(担当:高島)