西域をゆく〜シルクロードの片隅で

2012年のある夏の日、内戦が続くシリア第2の都市アレッポで、私と同世代の日本人女性ジャーナリストが取材中に銃撃を受け殺害されるという痛ましい出来事が起きた。遺体には、首や防弾チョッキで護られたはずの腹部を含む、9箇所もの銃創痕があったという。

その1週間前、私はある大学の研究調査団に同行し、タクラマカン砂漠の南にあるオアシス都市、新疆ウイグル自治区のホータンに滞在していた。

中国がご専門の大学の先生がボーイスカウトの大先輩で、チャーターしたバスの席が少し空いてるからと、中国に多少の経験があり関心もありそうな私を誘ってくださったのだった。

◾️新疆ウイグル自治区

シルクロードにはいくつかのルートがある。ホータンは主要なルート「オアシスの道」のひとつ、西域南道に位置し、東西交易の拠点として古くから栄えた歴史がある。7世紀には玄奘三蔵、13世紀にはマルコポーロも、ここに滞在した。

私たちはここにたどり着くまで、まず北京から国内線で4時間のウルムチへ、そこから陸路で、標高7000メートル級の天の山(天山山脈)と、5000メートルの世界の屋根(パミール高原)、そして生きては戻れぬ死の砂漠(タクラマカン砂漠)を駆け抜けるおよそ1400キロのルートを、エアコンの効く快適なトヨタで2日かけて走ってきた。

作家の戸井十月さんがオートバイによる五大陸横断の旅最後のユーラシア編で、ここを訪れたのは2008年。3000メートルを越える標高の高い(酸素濃度の薄い)天山山脈の雪と氷の道をやっとの思いで越えて、さらに厳しい砂漠を走り抜けてる途中、この辺りで体調を崩されたと、その著書にあった。戸井さんは西(カシュガル)から東(トルファン)に向ったので、砂漠公路は私たちとは逆に南から北へ向かったはずだ。

砂漠を縦断する立派な舗装路は、この地に埋蔵されている地下資源を運び出すために、1990年代になってから作られた。ホータン川は崑崙山脈の雪解け水が源流となり夏の間だけ砂漠に現れるが、それとほぼと並行して走っている。ところどころ道に沿って防砂のための緑化が施され、そこには自動的に散水する設備まであった。

砂漠を通る舗装路としては世界最長で、その建設費は道路に紙幣を敷き詰めたのと同じ程と言われている。

大型のトレーラーの積荷が、砂から守るためにビニールシートでグルグル巻きにされていたのが印象的だった。

◾️ユーラシア大陸のへそ、アジアとヨーロッパの狭間

ヒマラヤ造山運動によって形成されたタリム盆地は、2万年ほど前には全体が大きな湖だったそうだが、今では南北約400キロ、東西約1000キロの広さに砂漠が広がっている。その面積は、日本の国土にも匹敵するという。

鉱物資源や化石資源が豊富に存在するということは、激しい地殻の変動もあり、また緑に覆われていた静かな時代も相当長かったという証左であるから、今はたまたま砂漠、ということなのか。たかだか数千年の我が人類の文明の歴史は、とても短い。

それでもこの辺りの歴史はそれなりに古く、ペルシャ語由来でテュルク(Turks)人の住む地域という意味のトリキスタン(Turkestan)、中国では西域と呼ばれる地域で、遊牧生活を送る集団の存在が、古代中国の商や周の時代(紀元前12世紀頃)の文献に登場するそうだ。

我々はまず、于闐(うてん)国遺跡に立ち寄った。漢や唐の時代、中国ではホータンがそのように呼ばれていた。今は中華人民共和国の新疆ウイグル自治区に組み入れられているが、古くはホータン王国という独立した都市国家であり、中国よりは西方の国々の影響を多く受けてきた。

遺跡と言っても、ここはどう見てもただの砂漠の一角だ。ところどころ遺構のようなのがあるが、風化が進んで天然の岩のようでもある。ポツンと碑があったけど、そこには遺跡だという以上の詳しい説明もなく、当時は日本語のウィキペディアにも記述がなかった。

しかも、石碑に刻んである名前と中国語版ウィキペディアに載ってる名前は、読みがほぼ同じでも当てられてる字が違っていて、なかなかたどり着けなかったのだ。何というか、国土が広すぎて、人も多過ぎるということなのだろう。

玛利克瓦特古城(ウィキペディアより引用)

マリクワト遺跡 - ホータン市の南東25km、ユルン・カシュ川西岸に位置する漢唐代の辺境防衛のための古城。1900年にオーレル・スタインはこの遺跡を調査し、多くの遺物を発掘した。考古学者の黄文弼はこの遺跡を于闐王国の王城と推定したが、仏教寺院の遺跡と見なす意見が主流を占めている。出土品は金・銅製の仏像、軟玉の器、古銭など。現在でも、遺跡には陶器の破片と玉のかけらが散乱している。

◾️観光都市ホータン

新疆ウイグル自治区の首府であるウルムチは、中国の他の大都市と街の様子はあまり変わらない。バザール(ペルシャ語で市場)と呼ばれるショッピングモールのデザインこそ、あえてイスラミックではあるが。そういう意味で、南部の主要都市ホータンの街並みは、中国の94%を占めるという漢民族の色には、まだまだ染まっていない。後述するが、ホータンのウイグル族はその9割を占める。

中国の大都市では、人民広場とか中山広場と名付けられた公園の真ん中に、毛沢東の大きな銅像が立ってることが多い。ホータンのそれは団結広場と言い、毛沢東はクルバンというやや年老いたホータンの農夫と二人で向かい合い、握手をしていた。台座には漢語とウイグル語で何か書いてあったが、地元の人は「あれは毛沢東が玉の商談に来ているんだよ。」と話してくれた。

ホータンはウイグル語で、玉の町という意味(漢字表記では和田)。中国では昔から珍重されているギョク、つまり翡翠(軟玉:ネフライト)の産地として、古来より有名だった。ここで産出される和田玉は、中国やペルシャ、イラクに輸出され、ホータンは東西交易の要所として大いに栄えた。様々な地域の文化が流入し、大乗仏教の中心地の一つにもなった。

絹が中国以外で最初に生産されたのもホータンだった。今でも絨毯は重要な特産品で、私たちはいくつかの工場を見学させてもらった。高い天井に届きそうなくらい大きな手織り機がいくつも並んでいた。緻密な模様で作り上げるのには、数ヶ月から1年以上かかるものもあるという。

絹工芸品の販売所という、多分に観光施設的な施設があった。昔からの手法が各工程で実際に再現されてあり、お土産用の製品も売られていた。北京だか上海だか忘れてしまったが、その援助でこの施設は作られました。という記述もあった。中央は、1つではない。実は競い合う関係なのだ。

長くまっすぐ続くポプラ並木を通って(これも長さ世界一だそうだ)、世界最古の胡桃の木(中国和田古胡桃樹王)を見に行った。国家一級古樹とある。驚いたことに、まだ、実をつけていた。胡桃の木は固く工芸品にも用いられ、実は染料にもなるらしい。服に着くと落ちないよ、と注意された。

市内の学校もふたつ見学させていただいた。最初は、1990年代に日本の援助で作られたという当時最大規模の小学校。設計施工も日本企業によるもので、漢族の学校だが、現在は4割がウイグル族。校門には公安が数名いた。

もう一つの学校はウイグル族の小学校。元々は私学。地元の名士たちがお金を出して設立したのだろうか。なんとなく薄暗く、設備的には漢族の学校と比べると明らかに見劣りする。

学校内には中国の歴代指導者の肖像画と並んで、こんな掲示もあった。「宗教を信じてはいけない。宗教活動に参加してはならない。宗教的な色彩のある衣装を身につけてはならない。」私がむかし中国に留学した際、学校の入学の説明会にて、中国には信仰の自由があり、どこどこに教会があるから自由にお祈りに行って良いです。と、わざわざ違う人が出てきて付け足しの説明があったことを思い出す。

ここで、現地受け入れ側の大学のOBでもある市長さんの、名刺の裏に書かれていたホータン市の説明を紹介したい。(以下抄訳)

ホータン市は崑崙山脈の北麓、タクラマカン砂漠の南縁に位置し、有名なシルクロード南部の重要な都市で、「玉(ぎょく)の都」、「絨毯の里」の名誉をいただいています。6郷2鎮(※郷と鎮はいずれも町)、4街道、1工業地区、行政区域は584平方キロメートル、市街規制区域は50平方キロメートル、現有常住人口30万人(うち農業人口は57.4%)、ウイグル族、漢族、回族など21の民族で構成された多民族都市で、少数民族(※漢民族以外の民族)がおよそ88%を占めています。古い3つの宝といわれる和田玉(※ぎょく)、絨毯、絹工芸品と、新しい3つの宝であるウイグル民族医療、大芸(砂漠人参(※滋養強壮薬))、(※カルシウム?のサプリメントらしい)は、内外より賞賛を浴びています。この美しい玉の都は、どこからの訪問客も熱烈に歓迎いたしますので、どうぞみなさま観光、視察にいらして、投資や新しい事業を興してください。

◾️世界で最も複雑な国

中国には、少数民族の数は400くらいあるそうだが、公認された漢族を含む56の中から、自分がどの民族に帰属するのかが法律で決められる。身分証には、民族も記載されているのだ。

そしてほとんどの少数民族は、多かれ少なかれ漢族とは異質の文化を持つ。中国では公用語として漢字を用いるが、国土が広大なのでその発音は地方によってかなり異なる。(例えば「こんにちは」の漢字表記は「你好」で共通だが、発音は、標準語の北京語ではニイハオ、南方で使われる広東語ではネイホウ。)テレビドラマなんかはたいてい字幕付きなので、知らない土地へ来ても、これで発音を覚えることができるのは便利と言える。文字はほとんど同じだからだ。

漢語を使う少数民族もいるが、西方の地域の言語体系は、それとは全く異なる。ウイグル語なんてアラビア文字だし、チベット語もモンゴル語も、漢字とは程遠い。つまり、それだけ文化的な断絶があるのは明らかだ。

(写真:漢族の小学校の入り口に掲げられたスローガン「偉大なる祖国を敬愛し、素晴らしい故郷をつくりあげよう」上段はウイグル語。)

中央から見て重要なのは、西方にある地下資源と水資源だ。だから、どんなに異質な世界であっても、なんとしても統治しなければならない。

大雑把な線引きをすると、ウイグル、内モンゴル、チベットの3つの大きな自治区を合わせた面積は、中国の42%ほどを占める。しかし、人口はウイグルとチベットでそれぞれ約2500万人、モンゴルは約300万人なので、5%弱に過ぎない。

中国の92%を占める漢族も、その長い歴史の中で、いろんな王朝が繁栄と衰退を繰り返しながら、時に蒙古や満洲などの異民族の支配下に置かれたり、また列強諸国に蹂躙された過去も持っている。

開発や貧困撲滅を旗印に、資本を投下して漢族が続々と入植する。漢族のやり方で街が作り直され、中央に繋がる政治や経済の仕組みを展開、価値観を塗り替えようとする。少数民族の文化を真っ向から否定し、強制的に漢族の色に染めてしまうようなやり方は、どこまで許容されるべきなのか。

その政策に抵抗して自ら焼身自殺を図ったチベット僧侶は150人を超え、また、元はデマとも言われるが、広東省東莞の工場で悪さしたウイグル人が漢族の反撃に遭い殺されたという報道が、反政府感情に火をつけ、ウルムチの暴動に繋がったとか、私が訪問したほんの2、3年前にそんなことがあったばかりだった。

「西域をゆく」で、かの地への憧れを存分に語った司馬遼太郎は、13億の人口を抱えている中国の苦しみを(日本人はもっと)わからなければならない。というようなことを、どこかで書いている。卑近な例えをすれば、5人家族と、50人の家族では、苦しさの種類が違う、ということなのか。

◾️帰りの飛行機で思ったこと

ウルムチからホータンまで陸路で2日間かけて走ってきた天山山脈とタクラマカン砂漠を、帰りは2時間足らずで飛び越えてきた。機上から雲間に見えた西域の風景は、忘れられないものになった。

ホータンからウルムチと北京を経由して東京まで、延べ9時間あまりのフライトで、シルクロードの東半分を飛んでもどってきたことになる。

高く険しい山々や暑く乾いた砂漠を、人は一日中歩いてどれだけ進むことができたのだろうか。

はるか昔にそうやって少しずつ運ばれてきた有形無形のものたちによって、この国は形作られてきたと教わってきた。

いまは国を持たないウイグルの人々の言葉は、驚くことに韓国語のそれと同じくらい日本語に近いと感じた。最初は宇宙人の言葉みたいに思えた中国語とは、明らかに印象が違う。

話し始めると同時に歌を覚え、歩き始めると同時に踊りを覚えるという彼らは、他民族の国家の枠に自分たちが押し込められていることも、そうして明るくやり過ごそうとしているかに見える。

そして若きエリート達はむしろその枠組みを利用し、何人かは日本へやってきて、文法も似ている日本語で修士論文を書き上げ、日本で掴み取った知識と人脈と世界観で、自分たちの故郷に何かをもたらそうと必死になっている。

現地で会えた彼らのリーダーたちも、また若かった。私と同じくらいの世代が、地方政府機関や企業の要職をどんどん占めているらしい。ウイグルの人たちは教育を受けた優秀な世代に、自分たちの将来を委ねているそうだ。

ほんの100年くらい前に坂の上の雲と思ってたその遥か上に、いまこの国は来てしまったのかもしれない。これから先に目指す何かを自分達で描くことが最も重要だけれども、いまここにある何かをシルクロードを西へ送り込むことだって、とっても意味があるのではないか。

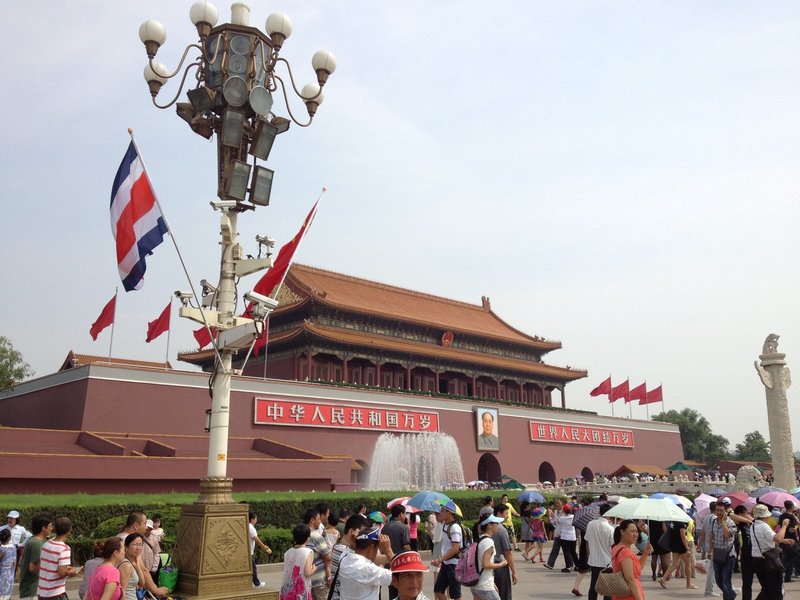

北京五輪を機に大きく生まれ変わったこの巨大国家の首都は、雑多に散りばめられていた古い建物を容積そのものが異様に大きなビル群に再配置、片側4車線に自転車専用レーンと歩道を併せ持つ一般道と高速道路や地下鉄も整備し、ついでにタクシーの運転手のマナーまで鍛え直してしまった。天安門広場は綺麗に改修され、セキュリティチェックを受けなければ中に入れないようになっていた。立派な照明塔には、電球の数と同じくらいの監視カメラが備わっていた。

帰国した翌週、あの出来事が起きた。ホータンから見て、東京は直線距離で5300キロだが、アレッポまでは3800キロしかない。とても近くにいたのだ。

ホータンのホテルには日本人のパックツアー客も見かけたが、大学の研究調査の名目では、ホータンより更に西の国境方面に立ち入るのは難しいという。

そもそもウイグルだって穏やかではないが、そこから東側にある国々の名前を挙げてみる。アフガニスタン、カザフスタン、イラン、イラク、シリア、イスラエル、ジョージア、ウクライナ、、、。おそらく、こちらから見て「平穏」の西端だったのだ。

◾️平和である国のすべきことは何か

先の大戦からだいぶ経って、当時を知る世代は大半がこの国の世界最長水準の平均余命を生きた。しかし、世界には引き続きずっと戦争や紛争状態の地域もあり、そこにはそういう世の中しか知らない人たちがたくさん生活している。

自衛隊もPKOを撤収せざるを得ないほど状況が悪化しているたシリアで、日本人女性ジャーナリストが撃たれた事件は、巨大帝国の支配を強く感じさせる辺境の一見平和なエリアも、日常的に銃弾が飛び交わないだけ幸せなことなのかとさえ、思えてしまった。

ホータンの市内は、それなりに交通も混雑している。いやどちらかというと、新興国の例に漏れず混沌と言った方が良い。交通ルールはあっても交通安全教育なんかはこれからなのだろう。そういえば、交差点付近で並走していた3人乗りのオートバイと荷物満載の小さなトラックが側面でぶつかるというつまらない事故で、小競り合いになってたのを見かけたんだ。

日本のパスポートを持って出かけた先で人々に出会うと、日本人に寄せられる期待みたいなものを、しばしば感じる。日本は他の国から、そこにはない、どこか羨望の眼差しで見られるような何かを持っているのだろうか。

いや、日本もなかなか大変なんだよ。「でも平和だから、がんばれるでしょ。」そんな風に言われるのかも知れない。

そして私は今でも、彼女の残した言葉を、辺境の地の風景に重ねて、時々思い出す。

「危険を冒しても伝えたい思いを持つ人がいる。それを受け取ったら伝える責任があるんです」

※画像はこちらにもアップしましたので、あわせてご覧いただければ幸いです。

西域をゆく〜シルクロードの片隅で(画像編)

https://note.mu/numata_abhs/n/n19c60799938a

ずっとものづくりに携わってきました。