時代劇の小道具「高津商会」特別取材に行きました!

去る2022年8月、京都・太秦にある高津商会に特別に取材に伺わせていただきました。

高津商会といえば、「必殺」シリーズはもちろん、時代劇ファンにはお馴染みです。時代劇に限らず、日本映画の初めから様々な作品に小道具を提供しており、エンドロールなどでその名を見ないことはありません。

ちなみに現代劇でもお馴染みで、関西系ではバラエティ番組「新婚さんいらっしゃい!」のあの三枝師匠が転がる椅子を始め、たくさんのお仕事をされています。

なんと創業100年……!

創業が大正7年(1981年)なので、2022年で104年になるようです。

私は「必殺」から本格的に時代劇や邦画を見るようになったので、エンディングでいつも見かけるその社名にとても興味がありました。

同時に、私の絵には「これは間違いなく高津さんのものだろうな」という小道具が描かれており、私自身、詳細がわからないものや実物を見たことがないものがほとんどということもあり、画業の参考にさせていただくために、今回特別にご対応いただきました。

高津商会本社にて

今回特別に拝見させていただいたのは、「必殺」でもよく見る小判や、燭台、脇息、屏風など。「必殺仕事人V」なんかは一分銀が多かったりするので、とても馴染みの光景です!

(必殺ファンの私のためにお馴染みのセッティングをしてくださって本当に有り難かったです……!)

ちなみに「銭形平次」でも見る寛永通宝は実際の古銭だそうです。

私が自主的に作った『必殺仕事人V 政&竜 全セリフ集』で、組紐屋の竜の家の燭台を描いたのですが、実際の形状がわからず、この燭台を拝見して、なるほどと思ったのでした。

おそらくこの写真のもとは異なると思いますが、支柱のようなものが3本なのか~と興味深く拝見しました。

また写真はないのですが、陣羽織についても少しお話を伺うことができました。

武将体験などで使われる陣羽織は、鎧とあわせて着るために見栄えをよくしたオリジナルのデザインだそうです。

伝説の宝刀

そしてこの宝刀!!

絵によっては隅々までディテールを理解する必要があり、映像では確認しづらいところまで拝見することができ、本当にありがたかったです。

この十手と刀との対面は、愛用者が存命中にお目にかかれなかった個人的な心残りを癒やしてくれました。

(※通常公開はされておらず、取材のために拝見させていただきました)

この刀と対面したことが自分のなかでどう醸成されるのだろうかと、今後が楽しみであり、緊張することでもあります。

刀職人

時代劇に欠かせない、主役級の小道具といったら刀です。

高津商会さんでは、本社とは違うところにある巨大な倉庫で、職人の方々が竹光(形の刃の部分が木製)を作られているそうです。

たまに京都のミニツアー「まいまい京都」さんで行っている高津商会のガイドツアーでは、職人による竹光修理を見学できたり、ミニ竹光作り体験などができるとのこと。

私も次回はぜひ竹光作り見学をさせていただきたいです。

時代劇ファンなら当たり前の知識かとは思いますが、時代劇で使う刀は基本的に、

・竹光

・ジュラルミン製

があります。

たとえばスチール撮影や映像の撮影で、アップになるときに、きらっと見栄えが良いようにと使うのは「ジュラルミン」。

金属製のはずしっと重いので、超時間帯刀していると疲れてしまいます。安全性も考慮して、竹光を使うことが多いようです。

十手も同じように、いろんな素材でできていると教えていただきました。

この刀職人さんの存在や技は高津商会ならではで、某有名ハリウッドサムライ映画には、2万本もの竹光を輸送したそう……!

ちなみに竹光の刀は個人的には思ったよりも高額にならず制作してくださるそうで、MY大小の刀が欲しくなりました。何に使うのかわかりませんが(笑)。

いや、何に使うって、間違いなく絵に使うわけですが……

やっぱり私は京本政樹モデルが欲しいですねえ……!

※ご本人がいつも使っている刀を勝手にそう呼んでいます。(赤い鞘のカッコイイやつ!)

時代劇の着付けは独特

時代劇はあくまでフィクションであり、見栄えを重視するために、通常とは異なる着付けをしています。

(もちろんかつらもフィクションで、実際の江戸時代の髷は当時の資料を見るともっとすっきりしています)

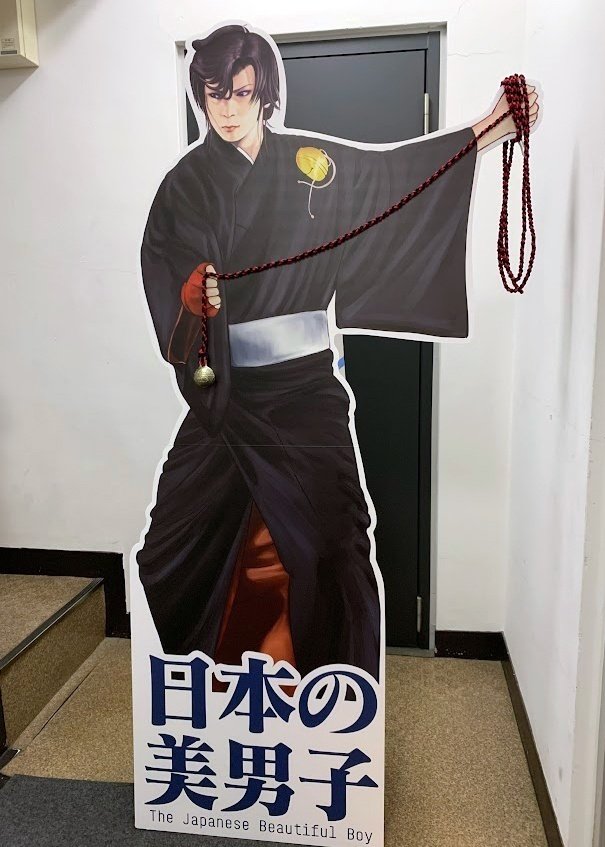

ちょっとこの絵ではわかりにくいかもしれませんが……(しかも旅装束)

たとえば男性の着流しをひとつとっても、ずいぶん腰の下の方で帯を締めています。

そして京本政樹さんなんて、あんなに細~~いのに、お腹がどっしりしているように見えます。

しかし若い役者さんは「きもちわるい~」と嫌がって帯をウエストまで上げてしまうそう。とてももったいない……。

着付けも棒立ちでぜんぶやってもらうそうで。

かつての俳優は、おのおの肉布団(恰幅よく見せるためにお腹にタオルを入れたりする)などを巻いて、準備ばっちりで衣裳室に来たのだけど、本当に変わってしまったとのこと。

ただ若い役者さんたちが悪いのかといえば、「そうではない」と仰っていました。

昔の時代劇黄金期はひっきりなしに撮影がされていて、若手役者はいつも現場で見学ができて、勉強ができた。

いまはほとんど撮影がないから、勉強する場所や機会もない。

そういう意味でフェアではないので、彼らの不勉強だけが一方的な問題ではないと。

また時代劇はとても厳しい現場で、しかも頑張ったところで成功するかもわからない。時代劇自体が制作されにくい。

そんな先の見えない場所で辛さに耐え抜くのは、現代においてはなかなか難しいのかもしれません。

俳優にだって生活がありますから、きれい事だけでは生きていけない。それは想像ができます。

個人的には、京本政樹さんや村上弘明さんがもっと活躍できる現場があればいいのにと歯噛みする日々です。

京本政樹さんは大スター・大川橋蔵さんの直系といって差し支えないでしょうし、村上弘明さんもたくさんの主役を演じられて殺陣は師範代です。

このふたりが、ベテランとはいえお若いなかでは最後の往年の時代劇の継承者だと思っています。

おふたりも時代劇をやりたい気持ちを持たれていますし、継承したいという心意気もある。

これは個人的な趣味の範疇ではなく、いわば文化の継承として価値あることだと思います。

私も、言うだけじゃなくて、と思っていろいろ活動してはいるのですが……。

お金とパワー(笑)があればなあ、と最後はいつも詮無いことを思うのでした。

しかし私は自分にやれることを粛々と行うのみ……と思います。

余談ですが、必殺の現場にもいらしたスタッフの方が、村上弘明さんを「コウメイさん」って呼んでらしたのに私はものすごくびっくりしました!

京本さん以外でもコウメイさんって呼ばれるのか……!

これは大変だ……!(?)

もしかして命名は京本さんじゃなくて、現場の方……? それともやはり京本さん命名で広まったなら大興奮です。

撮影所の火事で紛失?

時代劇ファンの間でまことしやかに囁かれている通説があり、「必殺」の関連の小道具などは撮影所の火災で焼失した、と耳にしたことがあります。

しかし確認したところ、高津商会のものはきっちり管理がされており、火災で焼失したものはないとのことでした。

高津商会のものではなく、松竹撮影所に置いてある小道具もあるようなので、そちらが焼失してしまったのかもしれません。

ちなみに組紐屋の竜の紐については、何パターンもあったそうですが、高津商会さんの管理ではないとのこと。あれは実は京本さんの手作り!

それこそ当時のものは焼失したという話がありますが、果たして? 私の知る限りだと、現存していないのは間違いなさそうですが……。

しかし他の必殺の得物(武器)に関しては、ものによっては別の会社が管理しているかもしれません。

このあたりは私の方も事前知識が薄く、また詳細についてはお伺いしきれなかったので、そのうちスッキリと整理ができればと思います。

今回は事前準備時間が足りなかったので、私のほうも質問しきれなかったことがありました。

次回、またご訪問させていただくときにもうすこし詳しくお話ができればと思っています。

武将体験ができる!!

高津商会さんは、イベントや本社で武将体験を行っており、誰でも甲冑を着ることができます。(有料)

また、京都のミニツアー「まいまい京都」で不定期に太秦の映画の歴史ツアーなどを行っているようで、ガイドを聞きながら、竹光作りを見学したり、様々な体験ができるようです。

詳しくはぜひ公式Webサイトをご参照ください。

高津商会

https://www.kouzu.jp/index.html

活動していてよかったこと

そもそも5年前に、

「どのような形で組紐屋の竜と花屋の政を復活させることができるか?」

そんなことを考えて始まった自分の活動でした。

ふたりの圧倒的な「美」そのものへの価値に感嘆し、また「必殺」という尖った時代劇の存在も、もっと広く伝わり、残すべきものではないかと思ったのがきっかけです。

一時期芸能関係の仕事をしていたこともあり、ライターをやってみたりいろんな有識者にかけあったり、いろんなことをトライ&エラーで試してきました。

その結果、たどり着いたのは自分にとって意外だったアート活動で、現在はファンアートからファインアートへの移行を試みている真っ最中です。(とても難しい道)

これは個人的な生き方と、なんとなく社会なのか、世界なのか、そこに対しての実地的な使命感みたいなものが上手いこと融合した形になりました。

2021年の銀座での展示をきっかけに作家活動が始まったわけですが、おかげさまで運良く(本当に運良く)美術雑誌にも取り上げていただきました。

またこの活動に限らず、10代の頃から海外に意識を向けてきたこともあり、結果的にすべてが結びつくような形で、現在海外に向けての活動を、フランスの(ビジネス?)パートナーと準備しています。

大それたエバンジェリストを気取るつもりもないのですが、細い道でも、狭い場所にでも、求めてくださる方がいると信じて動き続けています。

たった五年、されどひとりの人間の人生の五年。

短いようですが大事で、ものすごく疲弊し、上手くいかないとき、たまに「私は何をしているのだろうか? 自分の人生は?」と思うこともあるのですが、人生の時間をかけるに相応しい、価値あることだと信じて、この活動を続けています。

もちろん、伝承する役割だけではなく、作家として活動することも必要で、結果的に直接的な表現をとらず、間接的に、時代劇や必殺、政と竜から受けた影響を昇華していく方向性に向かうべきこともあります。(つまりオリジナル化)

あくまで作家としての志を忘れてはいけないと思っています。

そしてその活動をする私に「何かしらの可能性」を感じてくださったことで、高津商会の担当の方が、今回特別に取材を許可してくださった。

それは本当にありがたいことで、同時に、何かに背中を押されているような気持ちになりました。

とても困難な道のりだと感じているので、何度もめげそうになるんですが、こういうことで「あ、なんか神様(?)に応援されているのかもしれない」と思えて、踏ん張れるのです。

私は時代劇全般に詳しいわけでは決してなく、スペシャリストはほかにいます。

それでもこういう機会をいただける。

制作に携わるスタッフの方や、役者ご本人から生のお話を伺える。

それを何らかの表現でアウトプットする。

そんな立場にいられることは、とてもありがたいことだと思いますし、やはりやれることはやって、頑張ってやるべきだなと思うのです。

今回、特別にご訪問を許可いただきました高津商会のご担当者さまには、本当にありがたく、心より感謝申し上げます!

また近いうちに太秦に行きたいと願います。

※この記事について、高津商会様へのお問い合わせはご遠慮ください。

『必殺仕事人V 政&竜 全セリフ集』頒布中です

こちらもよろしくお願いします!

pixivFANBOX

限定公開の記事、活動へのご支援など。よろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?