絵で読む『源氏物語』これはどんな場面~源氏物語絵色紙帖 夕顔(二)

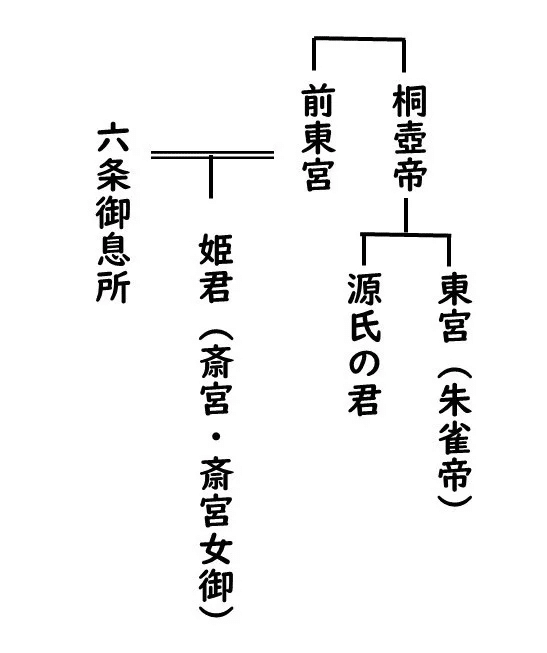

あこがれの六条御息所

六条御息所は、16歳のときに東宮(皇太子)に入内、姫君が生まれますが、20歳のときに東宮が亡くなってしまいました(賢木巻)。桐壺帝と前東宮は同腹の兄弟で仲が良かったので、桐壺帝はこのまま内裏で暮らすよう、つまり桐壺帝の妃になるようすすめましたが(葵巻)、六条御息所は大臣だった父が遺した六条の邸宅で暮らします。

深い教養とすぐれた美的感覚を持つ六条御息所がプロデュースする、折々の催しの趣向が、風流を好む貴公子たちを引きつけ、みな邸に集まってきました。

源氏の君も、はじめはそれらの貴公子のひとりだったのでしょうが、やがて六条御息所に熱烈に求愛します。源氏の君は17歳、六条御息所は24歳でした。

ーーーーーーー

六条あたりの方は、ずっと拒んでいたのに、源氏の君は、思いを遂げたら、うって変わって並みの扱いをするのは気の毒なことです。けれど、親密な関係になるまでの我を忘れた熱心さのように、なんとしても逢いたいというそぶりもないのは、どういうことなのかと思われますよ。

六条わたりもとけがたかりし御気色を、おもむけきこえたまひて後、ひきかへしなのめならんはいとほしかし。されど、よそなりし御心まどひのやうに、あながちなることはなきも、いかなることにかと見えたり。

語り手の女房も、源氏の君の態度にあきれ、気の毒がっているようです。

それに私たち読者はね、先日ここに通ってくる途中に立ち寄った乳母の家の隣の、六条御息所の邸とは対照的な、夕顔の花が咲いている小さな家のことを、源氏の君が興味津々で探らせていることを知っているのだ。

きぬぎぬの別れ

季節は秋になりました。

ーーーーーーーー

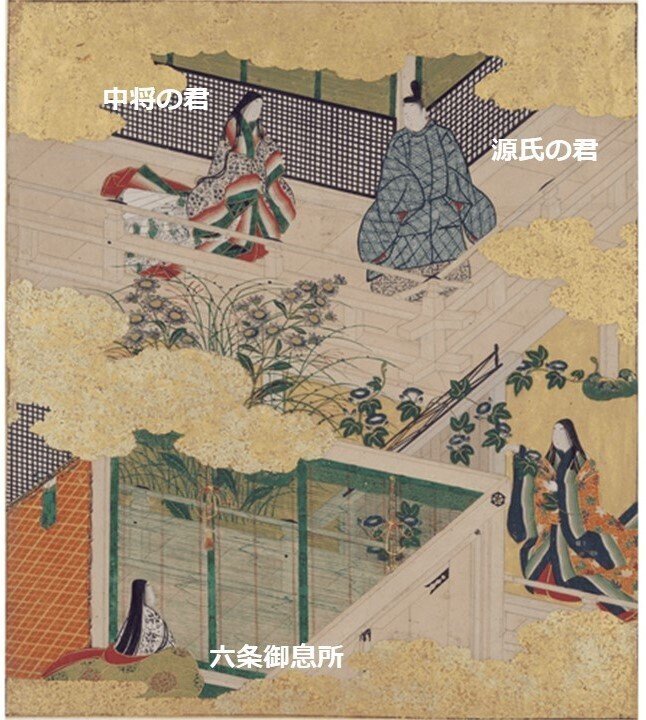

霧がとても深い朝、源氏の君はたいそう急かされ、眠そうな様子でため息をつきながらお帰りになるところを、中将のおもとが御格子を一間上げて、お見送りなさいませというように御几帳をずらせたので、六条御息所は、頭を少し上げてご覧になっている。庭の花が色とりどりに咲き乱れているのを、通り過ぎるのが惜しいというようすでながめていらっしゃる源氏の君のお姿は、ほんとうにすばらしい。

渡り廊下の方へいらっしゃるので、中将の君がお供をする。紫苑色の、今の時期にぴったりな、羅の裳をすっきりと引き結んでいる腰つきは、たをやかで美しい。源氏の君はふり返って、建物の隅にある欄干のそばに少しの間、彼女を座らせた。万事に行き届いた態度、髪のかかり具合も、おどろくほどすばらしいとご覧になる。

「咲く花にうつるてふ名はつつめども 折らで過ぎうき今朝の朝顔

(咲く花に心を移すという評判は隠しておきたいけれど、誘いかけずにはいられない今朝のあなただよ)

どうすればよいのだろう」と言って、手を握ったところ、馴れた様子で即座に、

朝霧の晴れ間も待たぬけしきにて 花に心をとめぬとぞみる

(朝霧の晴れ間も待たないご様子で、花に心を残すということはないように思われます)

と主人の六条御息所のこととしてお返事する。

姿が感じよく、かわいらしい侍童が、わざと身につけているような指貫の裾を露にぬらして、花の中に入って朝顔の花を折って持ってくるさまなど、絵に描きたいようである。

霧のいと深き朝、いたくそそのかされたまひて、ねぶたげなる気色にうち嘆きつつ出でたまふを、中将のおもと、御格子一間上げて、見たてまつり送りたまへとおぼしく、御几帳ひきやりたれば、御頭もたげて見出だしたまへり。 前栽の色々乱れたるを、過ぎがてにやすらひたまへるさま、げにたぐひなし。

廊の方へおはするに、中将の君、御供に参る。紫苑色のをりにあひたる、羅の裳あざやかにひき結ひたる腰つき、 たをやかになまめきたり。見返りたまひて、隅の間の高欄にしばしひき据ゑたまへり。うちとけたらぬもてなし、髪の下り端めざましくもと見たまふ。

「咲く花にうつるてふ名はつつめども折らで過ぎうきけさの朝顔

いかがすべき」とて、手をとらへたまへれば、いと馴れて、とく、

朝霧の晴れ間も待たぬけしきにて花に心をとめぬとぞみる

と公事にぞ聞こえなす。

をかしげなる 侍童の姿好ましう、ことさらめきたる指貫の裾露けげに、花の中にまじりて朝顔折りてまゐるほどなど、絵に描かまほしげなり。

作法通りに

明るくなる前に女性の家から帰るのが恋愛の作法なので、源氏の君も急かされて朝早く邸を出て行きます。ただし、女君に心を残しながら去るという余韻が大事。

庭の花を名残惜しそうに眺める男君‥‥それを御簾ごしに見送る女君‥‥ため息が出るような、美しい場面です。

でも、帰りがけに隅のほうで、美しい女房の手を握るのは、作法としてアリ?ナシ?

源氏の君の歌に詠まれている「朝顔」、今の桔梗の花をいうのではないかといわれていますが、この言葉にはもう一つ、〈ふたりで一夜をすごした翌朝の寝起きの顔〉という意味も含まれています。源氏の君をお見送りをする中将の君はもちろんバッチリお化粧をしているはずですが、〈君の寝起きの顔を見てみたいなあ〉と和歌でさそっているのですな。ちょっと昔の歌詞に「夜明けの珈琲をふたりで飲もう」なんて誘い言葉がありましたが、そんな感じ。

中将の君は、そんな誘いにさらりと、〈あなたはさっさとお帰りになってしまうのね〉と六条御息所の気持ちを詠んでいます。夜がすっかり明けてしまう前に帰そうとしているのは、女性たちのほうですが。

『無名草子*』の源氏物語評では、「六条御息所の中将こそ、宮仕人の中にいみじけれ」と、この場面の中将の君の対応をほめています。恋の歌は自分にむけて詠まれたのに、即座に、主人の六条御息所の気持ちを代弁する返歌を詠んだことが、女房はこうでなくっちゃと評価されたのです。

*我が国最古の文芸評論書。鎌倉初期に成立。内容は、物語評や歌集評、女性評など。

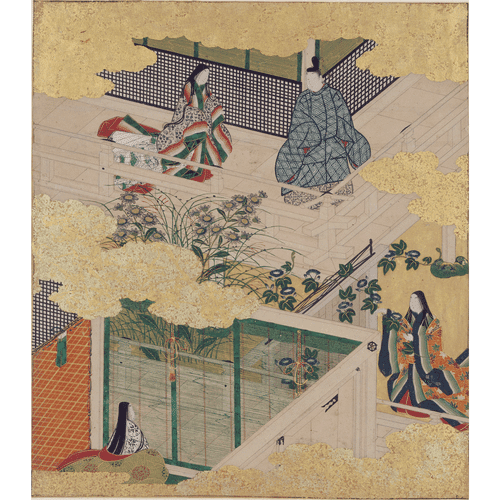

二枚の絵

京都国立博物館に所蔵されている源氏物語絵色紙帖には、夕顔巻の六条御息所邸の同じ場面を描いた絵が二枚あります。

仮に上をA、下をBとして、人物の配置が少し違いますね。

二枚を較べてみて、いかがでしょう。

私、ちょっと気になっているのですが、上のAの絵の人物配置では、六条御息所が座っている位置から、源氏の君が中将の君に言い寄るところが、丸見えです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?