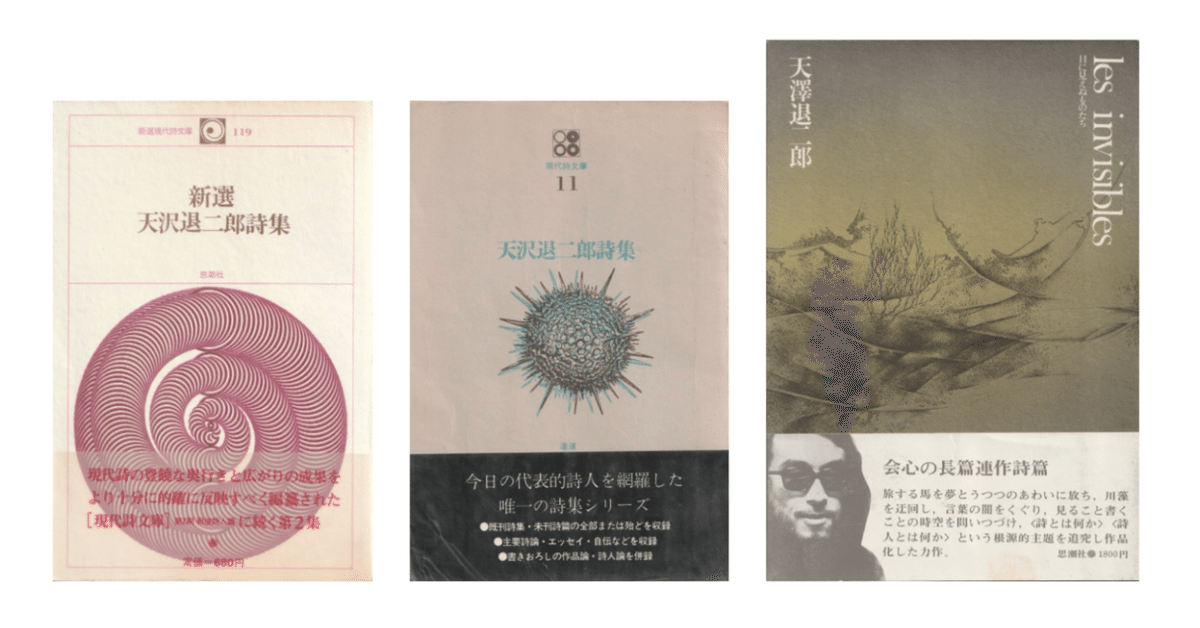

天澤退二郎『les invisible 目に見えぬものたち』/現代詩文庫11『天沢退二郎詩集』/新選現代詩文庫119『新選 天沢退二郎詩集』

☆mediopos2995 2023.1.29

詩人の天沢退二郎がこの一月二十五日に

八十六歳で亡くなった

宮沢賢治の研究で知られ

宮澤賢治全集の校訂などにも携わっているほか

フランス文学が専門だということもあり

ジュリアン・グラックやブランショなどの訳書もある

「聖杯の探索 - 中世フランス語散文物語」(1994)

といった仕事も見逃すことはできない

詩人としての最初の詩集は『道道』(1957)であり

最後の詩集は『贋作・二都物語』(2014)であり

個人的にもっとも記憶に残っているのは

『Les Invisibles 目に見えぬものたち』(1976)である

個人的にいえば

詩集をまとまって読むようになったのは

高校のころ萩原朔太郎が最初だが

(当時理数専門の受験クラスにいて嫌気がさしていた)

現代詩なるものを読み始めたのは

入沢康夫・吉岡実・吉増剛造とこの天沢退二郎で

鞄のなかにはいつも思潮社からでている

これらの詩人たちの現代詩文庫が入っていた

(とはいえその詩の言葉の多くは理解不能で

それにもかかわらず詩の言葉が魔法のように囁いていた)

ちょうど今回とりあげてみた

『les invisible 目に見えぬものたち』は

大学に入学した年に刊行された詩集で

どれだけ理解できていたかはなはだ疑問だが

ほんとうにひさしぶりに読みすすめてみると

半世紀近く経ってようやく届いてくる言葉がある

当時天沢退二郎の詩は入沢康夫の言うごとく詩の未来であり

けれどもまた同時に夜への道だったのかもしれないと思う

それはいわば「現代音楽」とも軌を一にしているのかもしれない

その時代において現代詩は文化のフロントランナーとして

ある部分位置付けられていたところもあったが

当時すでにフロントランナーであった詩人たちが

未来へつないでいるはずの詩人たちがどれほどいるだろうか

そこになくてはならないのは

おそらく時代を導く自由への言葉でなくてはならないはずだ

その道はその川は

いつのまにかどこかに消えてしまっている感がある

というよりはほんとうは川は流れているのに

その川を見る眼・観る力が失われてしまっている

「目に見えぬもの」になってしまっている

そう感じるようになって以来

あらためて日本語の言霊を

そしてそれによって詠われる歌を

万葉の昔から現代まで渉猟しながら歩くようにもなった

混乱ばかりの多難な時代である

人類の未来も日本の未来も

この先どこへと流れていくのかわからない

しかしそんななかで

「目に見えぬもの」としての詩の言葉が

水先案内人となってくれますように

天沢退二郎の詩の思い出とともに

合掌

■天澤退二郎『les invisible 目に見えぬものたち』(思潮社 1976.10)

■現代詩文庫11『天沢退二郎詩集』(思潮社 1968.7)

■新選現代詩文庫119『新選 天沢退二郎詩集』(思潮社 1980.3)

(天澤退二郎『les invisible 目に見えぬものたち』より)

「————わたしたちが不可視なのは

わたしたちの本性ではなく

わたしたちの意志によるのだ》

————何をいうか嘘つきめ!

おまえたちが不可視なのは

おまえたちの意志によるのでもなく

おまえたちの本性によるのでもない」

(天澤退二郎『les invisible 目に見えぬものたち』〜「8」より)

「 みみみみみみ見るな

きききききき聞くな

どもるのはおれでなくて言葉だ

ゆえにみえないのは言葉でなくておれだ

きこえないのはおれでなくて言葉だ

いいいいいい云うな

きこえないのはお前でなくて言葉だ

ひさしく開け放されたままの祠の中

これら三匹の動物には

ひさしく名前がない ゆえに

書くな

この語だけはおれも言葉もどもらぬ」

(天澤退二郎『les invisible 目に見えぬものたち』〜「49」より)

「 詩人はどこにいる?

詩人はね、ほら、

詩の言葉の、ちょうど

すぐ斜めうしろのところで

ふっふっふっふっ

と笑っているよ

きいたふうなこと云うなったって

ほら、きこえるじゃないか

ふっふっふっふっという

あのわらいだけが《詩人》さ」

(『新選 天沢退二郎詩集』〜平出隆「解説 夜明けから夜まで」より)

「詩は、詩の本源を問うことなしに書くことができる。なぜなら源の方が詩人たちに向けて、絶えず問いの波を打ち寄せてやまないからである。天沢退二郎はこの聴きとりがたい問いの波を源へ向けて真っ向から打ち返すような詩人である。その行為は自己というもの————詩人にとっても詩の言葉にとっても————の彼方へと出るという不可能性によって、くりかえし道を(また河を)渡ることになるだろう。だが、その往復、そのへだたりの経験が胸苦しいまでにくりかえされることによって、本源からの詩人への問いもまた、いよいよ波はげしく打ち寄せてくることになる。彼は、この時代の詩にとっての最初の夜を見出すことになるのかもしれない。」

(『新選 天沢退二郎詩集』〜今井裕泰「詩人論 天沢退二郎あるいは水のどよめき」より)

「物語とはなにか。

結論めいたことを最初に言うならば、おそらくこの問いこそがありうべき天沢退二郎の核心に位置するはずである。天沢退二郎を読み、天沢退二郎を語ろうとするとき、この問いを離れることはできない。

新詩集『les invisible————目に見えぬものたち』(一九七六)は、まず、川について語りはじめる。

その川には縁というものがなかった。水面にも水中にもまた川底にもいたるところに住みついてひらひらとなびきうごく広葉の水つる草がいつのまにかそのまま岸の上へ、土手の斜面をおおって自転車道までも達していたから、どこまでが川でどこからが岸であるか、当の川水にさえわからないそのさだかならぬ縁のない縁を、一疋の胚を食いつくした馬が旅していた。(作品番号1)

なぜ川なのか、と問うこよはおそらく自然だろう。詩集は、おなじくやはり川の記述によって終結しているからだ。」

「なぜ川なのか。そして、なぜ馬は当の川水自体にさえもわからないそのさだかならぬ縁のない縁を旅してゆかねばならないのか。この水の過剰は、はたしてなにに由来するのか。

この詩集をのみ浸していると考えることはない。すでに、処女詩集『道道』(一九五七)において天沢退二郎は次の二行を記している。

青い道が捨てられた川のように

林のかげへ消えている (道標第二)

ここでは道と川があいおぎないあっている。川がほかならぬ道の比喩として登場していることはきわめて重要なことであろう。なぜなら、処女詩集の標題からも明かなように、天沢退二郎は、道に格別な思いをこめれその詩作を開始したからである初期の天沢退二郎に宮沢賢治の影響は著しいが、賢治の心象スケッチという方法が天沢においてはまずなによりも道を歩くこととして具体的に理解されたであろうことは想像にかたくない。道はそれこそ未知の空間へと限りなく詩人を誘ったのである。」

「詩集『目に見えぬものたち』の核心に位置するテーマが川あるいは水にほかならないこと、すなわち物語あるいはことばにほかならないことを私たちはすでに知っている。物語とはなにか、ことばとはなにかという問いそのものがこの結晶体の核にひそんでいるということ、そしてそのことは天沢退二郎の作品の流れにとってまさに必然であったであろうことを私たちはすでに知っている。が、それはそのままこの詩集において川が一義的に物語あるいは作品を意味し、水が一義的にことばを意味しているといったようなことではもとよりない。」

「 〈またぎ越せ無能な河は〉

河はただ物語の闇の暗喩であるだけではない。それは同時に、この社会の、この制度の、この現実の暗喩でもある。少なくとも、そのように詠み込ませる自由を読者に与えているというべきであろう。

物語とはなにかという問いはまさに時代の問いである。」

(『天沢退二郎詩集』〜北川透「ことばの自由の彼方へ/天沢退二郎の詩の世界」より)

「すでに入沢康夫によって、「天沢退二郎について語ることは、日本の詩の未来を語ることだ」と正当に言われてしまった詩人について書こうとすることは、この上もなく勇気のいることのように思う。何事にせよ、未来をのぞきみることの、かぎりない困難な時代において、未来について語ろうとすれば、気恥ずかしさを覚えないわけにはいかないが、それにしても日本の詩の未来を語るように、天沢の詩の世界について書くことができるであろうか。どのような可能性の詩人に対しても、その詩人みずからが可能性を全的に生きるように、批評のことばを成り立たせることは難しい。」

「天沢の詩を読めば、そこにまぎれもない新しい詩の現実があるように印象づけられながら、それは本当に日本の詩の未来を指向するものなのか、あるいは、すでに破綻が明らかなモダニズムの、より現代的な仮装にすぎないのではないかという疑問、いってみれば、いつか来た道を再び歩いているにすぎないのではないかという疑問から多くの読者は離れられないのではないかと思う。」

(『天沢退二郎詩集』〜菅谷規矩雄「天沢退二郎/ひとつのイントロダクション」より)

「ものがたることは、その発生の起源において、歴史(支配の継続)とひとしく、そしてまた詩および歌うこととひとしかった。

ものがたることが、〈書くこと〉へと相をうつしてからのち、〈書くこと〉を支配の歴史の対位することによって、書くひとの〈私〉は詩に求心的な一点をもとめ、歴史の叛逆するものとしてそこに立ちつくすための極限をさぐるのである。他方、ものがたることと詩との対応が、さきに引いたハイデッガーのいうごとく、すべてからうち寄せる詩の波となって、書くことを誌へとゆりうごかす。そのような偏在のかげにつつまれて、書くものもいる。

天沢退二郎が、アドレセンスから詩への超出をはたそうとするとき、そこに濃いかげを浸みこませていたのは、宮沢賢治において密接している、詩とものがたることとのコレスポンダンスであろう。天沢がそれをとりだすというより、いっそうラディカルに(つまり根源をめざして)原質へと還元しようとするのである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?